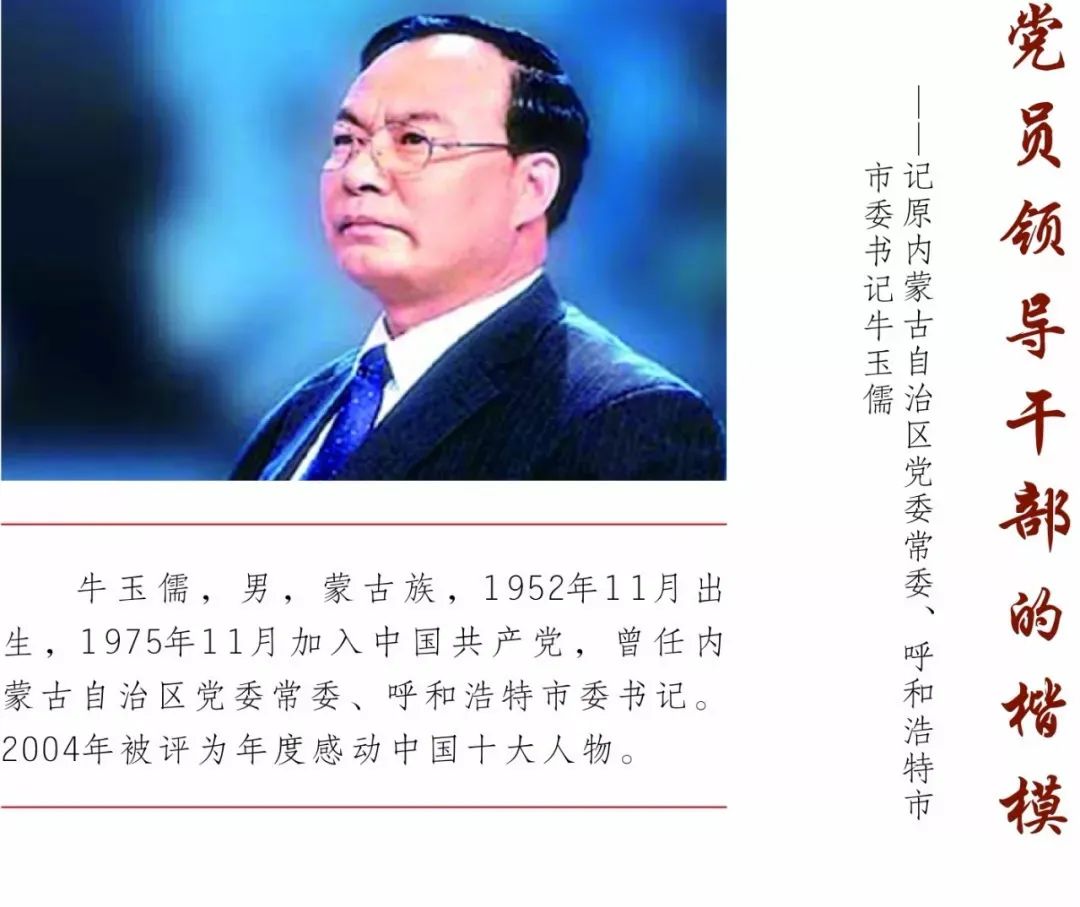

党的好干部,人民的贴心人

——牛玉儒

长调悠悠,晚风拨动马头琴绵绵的思念

炊烟袅袅,牧场上传说你动人的故事

这里有辽阔的草原你美丽的家园

这里有你深爱的人和深爱你的人

你是草原的骄子,你是蒙古人的骄傲

你像敖包挺立大漠,挺立风雪

风雪中守护那美丽的草原,美丽的传说

——摘自纪念牛玉儒歌曲《草原之子》

生平简介

牛玉儒,男,蒙古族,1952年11月出生于内蒙古通辽市,1970年5月参加工作,1975年11月加入中国共产党。中国共产党的优秀党员、党的优秀民族干部。生前担任内蒙古自治区呼和浩特市委书记,2004年8月因病逝世。

牛玉儒同志参加革命工作30多年来,始终牢记党的宗旨,廉洁奉公、勤政为民,真心诚意地为老百姓办实事、解民忧。他以饱满的革命激情和忘我的工作精神,求真务实、锐意进取,在所分管和负责的领域里做出了突出贡献。在担任呼和浩特市委书记一年多的时间里,他团结带领市委“一班人”,解放思想,抢抓机遇,创造性地开展工作,使全市经济快速发展,城乡面貌明显变化,人民生活水平不断提高。即使在病重住院期间,他仍心系事业,忘我工作。牛玉儒同志以他坚强的党性、坚定的理想信念和立党为公、执政为民的实际行动,生动地诠释了共产党人的先进性,为广大党员干部树立了光辉的榜样,赢得了当地各民族干部群众的衷心爱戴。牛玉儒同志是新时期党员领导干部的优秀代表,他的事迹充分体现了党的优良传统和作风,集中展现了当代共产党人的浩然正气和昂扬锐气,具有鲜明的时代精神。

清廉本色

无论官位多高,权力多大,牛玉儒与老百姓总有着一种割舍不断的深情。

2003年春节前夕,牛玉儒踏雪走访贫困户。残疾人孙震世丧失了劳动能力,为供养上大学的养女,欠下了2万多元债。牛玉儒进门后,关切地问老人:“年货办了没有?”老人以为领导只是问问,就简单地回答:“有啦,街道都送来了。”牛玉儒不放心,亲手上前打开屋里唯一一个柜子——里面只有一袋面。他一阵心酸:“这哪行?过年不能光有一点粮啊!”他把民政部门的救济款交给老人,又把自己口袋里的钱全掏了出来,对大家说:“我们捐点钱,让老人先把年过了,再想办法让孩子把书念好!”快离开时,他拉着老人的手说:“我们大家都帮你,孩子就能上好学了。我叫牛玉儒,我也算一个。”老人感动地说:“我知道你,我在半导体里听到过。”牛玉儒一愣,马上问道:“怎么是半导体?没有电视吗?”他问民政部门的同志:“这样没有电视的贫困户有多少?赶快想办法,一定要让他们在年三十晚上看上春节联欢晚会!”这一年,呼市没电视的500户贫困群众,第一次过了一个“有声有色”的春节。

牛玉儒为与他素不相识的老百姓办过无数实事、好事,可在亲戚中他却“六亲不认”——牛玉儒的5个兄妹,至今全是普通百姓。妹夫几年前下岗,妹妹打来电话求助,牛玉儒说:“这事三哥我不能管,下岗是个普遍问题,你们要自己多想想办法,给别人带个头。”二哥的孩子想找份工作,有人说:“你叔叔在自治区当领导,让他说句话不就行了?”二嫂千里迢迢找来。牛玉儒把二嫂接到家,热情款待。但一听这事,一口回绝:“这样的事不要找我!”二嫂当时就哭了。事情最终还是没办成。最后,孩子靠自己努力,进了一家企业工作。牛玉儒得知后非常高兴。

不少老家的亲戚朋友听说牛玉儒当大官了,去找他办事,他总是婉言拒绝,然后让妻子好好招待,领他们上街逛逛,带上路费,送他们上车。一些人说他“六亲不认”。但身为老党员的父亲理解他。听说牛玉儒果断拒绝了亲人们的相求,老人却感到欣慰。他在电话中劝道:“玉儒,亲戚越骂你,老百姓就会越信任你,亲戚以后会理解的……”一次,老人看到京剧《铡包勉》,心有感触,忙给牛玉儒写了一封信:“我们家世世代代都是农民,只有你当了领导,一定要清廉,像包公一样,堂堂正正!”

勤政爱民

2003年4月10日,牛玉儒被任命为呼和浩特市市委书记。到他去世,牛玉儒在呼市工作仅仅493天。但呼市的干部群众,却有一个共同感觉:这个书记与众不同!

牛玉儒出门时爱“打的”。不少“的哥”不经意间就成了书记的“高参”。“的哥”杨树林就在一个周日上午拉过牛书记,向他抱怨为找厕所,得绕行好远才能找到,道路拥堵也影响出租车生意。此后不到一年,呼市街头一下子冒出了许多现代、新颖的公厕。原来拥堵的马路,几个月内就拓宽了。路畅了,出租车生意就好。“的哥”成了牛玉儒的铁杆“追星族”,提起他就赞不绝口。

大街美了,牛玉儒还要看小巷:“光大街美不行,老百姓可生活在小巷里啊!”他发现许多学生下晚自习后,在漆黑的小巷里行走。他摸了摸底儿,这样的“黑巷”有47条,随后就一一点名让城建部门装上路灯。“黑巷”一片光明,老百姓心更是透亮。

城里美了,牛玉儒还想着城郊。

东河原是呼和浩特的“害河”。夏天发洪水,冬天沙尘飞。市民避之唯恐不及。牛玉儒上任不久,就成了东河整治工地的“常客”。为保证抢在洪水来临之前结束河底和两岸工程,他早晚都要去工地。工地从头到尾3公里路,他疾步如风,每次都去“量”几遍。东河工程完工,呼市百姓有了新去处。智能喷泉冲天而起,绿化隔带分布两岸……东河,人潮如流,游客不断。

青城变了,青城百姓就在一草一木的变化中,真切感受到这个新书记身上透射出的两个字:“勤政”。

清廉小故事—不持一砚归

包拯(999——1062年),字希仁。他是北宋时期的名臣,一生以清廉公正闻名于世。庆历元年(1041年),包拯调任端州知府职务。端州以端砚最为著名,是当时宋朝士大夫们最为珍爱的时髦的雅器。为了满足朝廷的需要,朝廷要求端州知府每年务必要向朝廷进贡一定数量的端砚,供朝廷使用。包拯到任以前,所有在端州主政的官员,无不打着朝廷的旗号,以朝廷的名义在“贡砚”规定的数量以外,再加征几十倍数额的端砚用来贿赂朝廷权贵,打点与上级的关系。这样的做法,无疑加重了百姓的负担。

针对这样的情况,包拯下令只能按规定数量生产端砚,州县官员一律不准私自加码。如有违抗者,加重处罚。同时包拯明确表态,自己作为主政一方的地方长官,一块端砚也坚决不要。三年以后包拯任期满了,被调回朝廷任职。结果,包拯离开端州的时候,一块端砚也没有携带,兑现了他刚到端州时的诺言。就这样,包拯“不持一砚归”的故事就流传了下来。

主办单位:天津港保税区文化中心

咨询电话:022-84925899