哈尼族

中国少数民族

honey,honey!

哈尼,哈尼!

本期【民俗风情】带你走进哈尼族。

哈尼族概况

哈尼族,东南亚称阿卡族,民族语言为哈尼语,属汉藏语系藏缅语族彝语支,现代哈尼族使用新创制的以拉丁字母为基础的拼音文字。

哈尼族主要分布于中国云南元江和澜沧江之间,聚居于红河、江城、墨江及新平、镇沅等县,和泰国、缅甸、老挝、越南的北部山区。

哈尼族内部支系繁多,有多种自称,其中哈尼、卡堕、雅尼、豪尼、碧约、白宏等六个自称单位人数较多。1949年以后,根据本民族大多数人的意见,以人数最多的自称——“哈尼”为本族统一的名称。

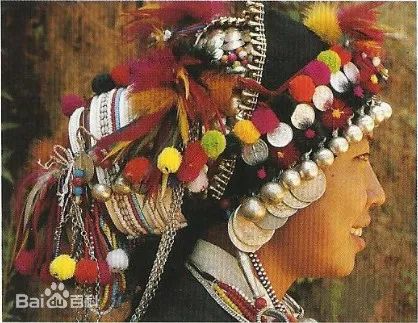

民族服饰

哈尼族喜用藏青色土布做衣服。将靛青染料放入一个容器,加水和酒溶解,七八天后开染。染后将布浸泡在牛皮制作的胶水中,用清水漂洗晒干。有些地区,洗一次衣服要重染一次,以保证色彩鲜艳。

哈尼族男子头裹黑或白色包头,老人戴瓜皮帽,穿对襟上衣和长裤。穿布鞋或用木板、棕绳制作的木板鞋。

女子的服饰各地各有特色。红河地区穿右开襟无领上衣,以银币做纽扣,下穿长裤,着盛装时外加一件披肩,有的还系花围腰,打花绑腿,穿高筒尖头绣花鞋。西双版纳和澜沧一带的妇女,下穿长及膝盖的折叠短裙,打护腿,平时多赤足,喜庆节日爱穿绣花鞋。

节日的哈尼族妇女在靛青色的包头巾上,用五彩丝线刺绣出美丽的图案花纹,额前脑后还挂着一束束艳丽的璎珞。上衣胸前缀满银泡、银纽,中间挂一块八角大银牌,小腿要包一块绣花布,上面扎一对用红色毛线制成的绒花。

住房建筑

哈尼族选择半山居,哈尼族人家都建有耳房,建有双耳房的建筑形成四合院。

耳房建筑为平顶。房顶铺以粗木,再交叉铺以细木和稻草,上加泥土夯实(如今则多用水泥抹顶)作为晒台。晒谷、晾衣、乘凉、孩子游戏、妇女纺织往往都在晒台上进行。

耳房一般都做为未婚儿女的住房。有的地方,在儿女成年未婚时,在住宅的旁边建盖小房(扭然)供儿女住。耳房则做为碓房,或作为客房,或堆放农具等杂物。

特色饮食

哈尼族日食两餐,以大米为主,玉米为辅,喜食干饭、粑粑、米线、卷粉和豌豆凉粉,将瘦肉剁细,与大米、姜末、八角、草果一起熬粥,爱吃糯米粑粑,用芭蕉叶包着与腌肉一起吃。

长街宴:哈尼语称为“资乌都”,被译作“祭龙比菜”、“长街宴”或“全寨团结酒宴”。“长街宴”在农历十月的哈尼新年期间举行,历时3天,全寨农户分为三拨轮番做东——每家办一桌精美的酒菜,连桌椅一起抬出到街心,摆成百多米长的街心盛宴,全寨公推一位德高望重的老人主持祭龙仪式。

传统节日

六月年(苦扎扎):是哈尼族一个传统的农业生产的节日,节日期间杀牛(黄牛)祭祀,祭天神、土地神和祖先神。五月、六月村里容易发生疾病,田间容易遭受虫害,因而清扫水井,夜晚点燃松明火把,照亮屋内,驱赶邪恶,火把插到田间路旁,送走瘟神。苦扎扎节日期间开展各种文体活动。

耶苦扎:是西双版纳一带哈尼族的一个传统节日,从每年农历六月的第一个属牛日(哈尼人的吉日)开始,节期3—5天,过节期间,人们都停止上山生产劳动,在家里吃喝玩乐,或外出走亲串友。节日期间,还举行赛马、打陀螺、跳竹筒舞等活动。

扎勒特:是哈尼族最大的节日,因在农历十月间进行,故又称“译腊和实”,即十月年,前后历时六天。新年当天,每个寨子要共杀一口猪。猪无论大小,肉按户平均分配。

(以上文字图片来源于网络)

文案提供:第一图书借阅室