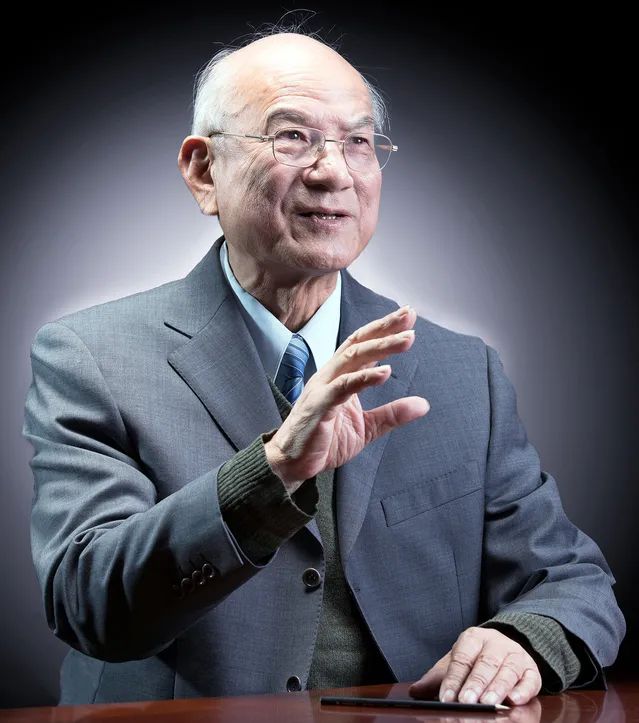

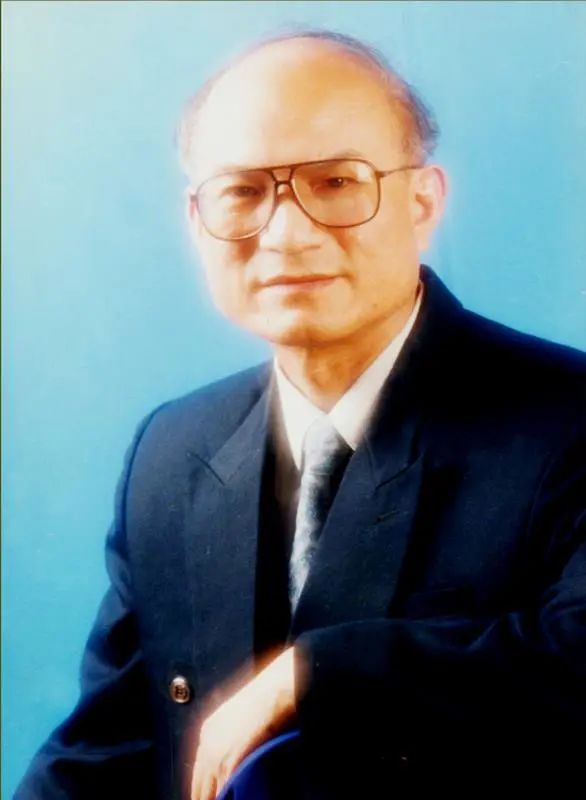

刘永坦

【时代楷模】矢志筑牢祖国“海防长城”

2021年9月29日,为贯彻落实习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神,发挥先进典型的示范引领作用,大力弘扬科学家精神,深入实施新时代人才强国战略,中共中央宣传部授予刘永坦同志“时代楷模”称号。

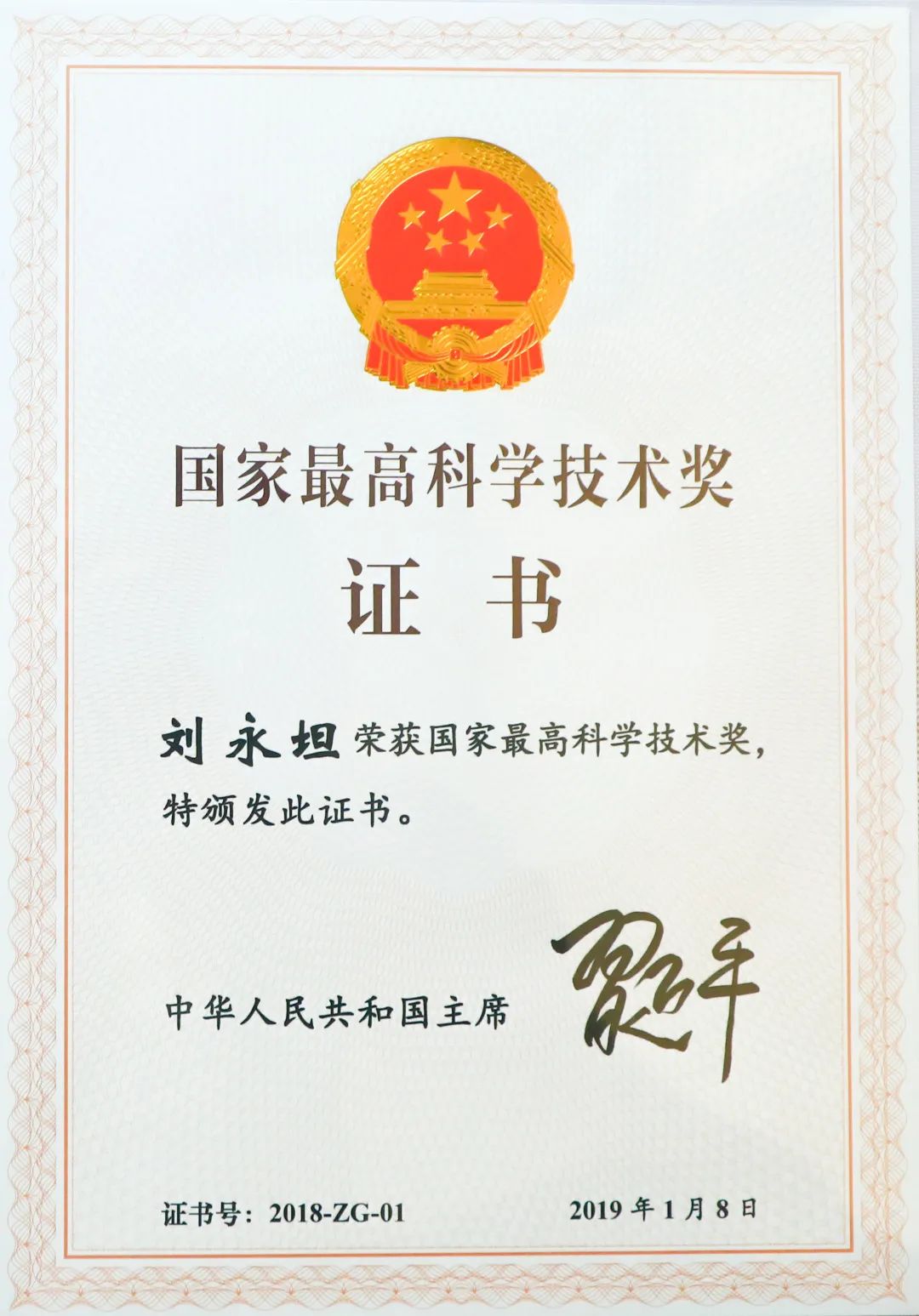

刘永坦,男,汉族,1936年生,江苏南京人,中共党员,中国科学院院士、中国工程院院士、哈尔滨工业大学教授,我国对海探测新体制雷达理论和技术奠基人。他幼年目睹山河破碎,在家国蒙难中萌生爱国心、强国志,在党的培养下成长成才。他一生致力于我国雷达事业发展,带领团队成功建成了我国首部具有全天时、全天候、远距离探测功能的对海新体制雷达,培育凝聚了一支掌握海防科技主动权的战略创新力量,铸就了捍卫国家领土主权的海防重器,为加快建设科技强国、海洋强国作出了突出贡献。荣获2018年度国家最高科学技术奖,2019年被评为“最美奋斗者”,2021年被授予“全国优秀共产党员”,入选“3个100杰出人物”。

刘永坦院士荣获2018年度国家最高科技奖

从20世纪80年代,刘永坦开始带领团队坚持自主研发新体制雷达,40年不懈探索,为祖国海疆雷达打造“火眼金睛”,海域监控面积从不足20%提升到全覆盖,更让我国成为世界上少数几个拥有该技术的国家之一。

“不服输,要创新,绝不向外面的封锁低头,做出对国家有意义的成果。”年至耄耋的他用一生践行。

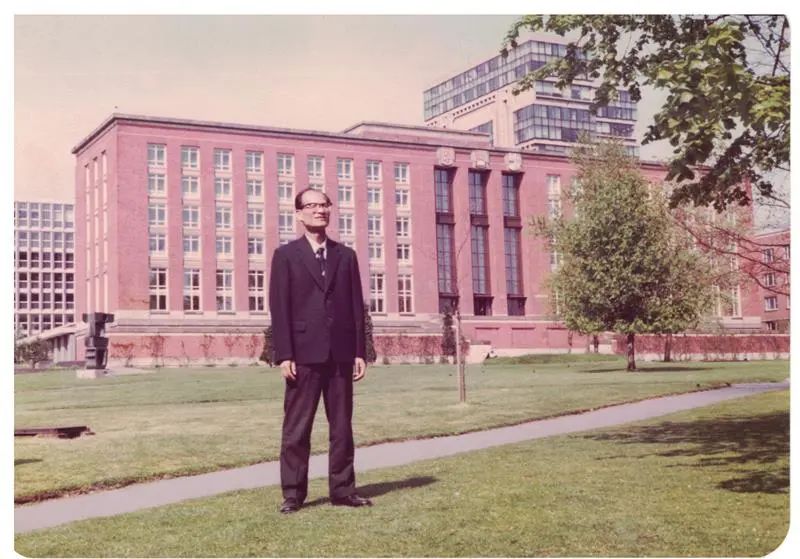

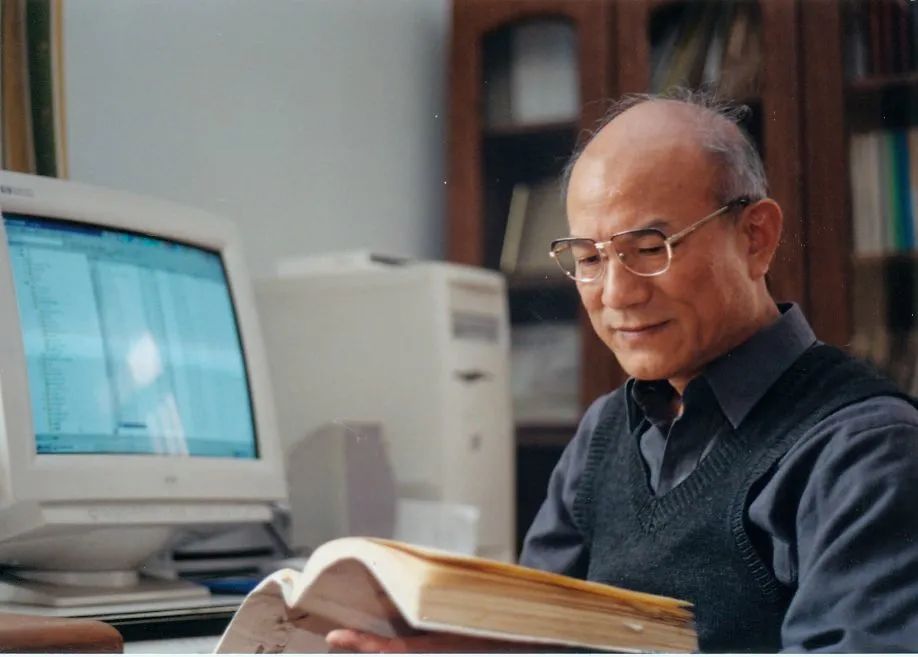

1936年,刘永坦在江苏南京出生。1937年,惨绝人寰的南京大屠杀爆发,他和家人开始了长达数年的颠沛流离之路。国家蒙难,民何以安?从那时起,他便明白了“家国”的意义。1953年,刘永坦考入了哈尔滨工业大学。经过一年预科、两年本科的学习,他以优异的成绩成为预备师资之一,被派往清华大学进修无线电技术。1958年,刘永坦回到哈尔滨工业大学,参与组建无线电工程系,正式成为一名青年教师。1978年,凭着出色的业务水平,刘永坦被破格晋升为副教授,并作为国家外派留学生到英国深造。在英国雷达技术知名专家谢尔曼的指导下,他参与了一项民用海态遥感信号处理机的研制项目。其间,他独自完成了其中的信号处理机工程系统。

“向海而兴,背海而衰。”一个个历史教训,一次次国内外科研实力对比,让刘永坦清醒认识到:没有强大海防,就没有牢固的国家安全。

1981年秋,刘永坦毅然回国,并带回了一个宏愿——雷达能看多远,国防安全就能保多远。立足自主研发,突破国外封锁,给祖国万里海防装上“千里眼”。

刘永坦1980年在英国伯明翰大学进修时留影

开创新体制雷达之路,由于难度太大等诸多原因,最终未获成果。面对重重质疑,刘永坦内心始终燃着一把火:“国外能做出来,我们就一定能,只是时间和实践的问题。”

1983年,经过10个月连续奋战,刘永坦课题组完成了一份20多万字的新体制雷达总体方案论证报告,在理论上充分论证了新体制雷达的可能性,得到了原航天工业部科技委员会的肯定。从那时起,一场填补国内空白、从零起步的开拓性攻坚战正式拉开帷幕。1989年,他和团队在山东威海,建成了我国第一个新体制雷达站。

1990年4月3日,一个令人终生难忘的日子——新体制雷达技术探测出海上远距离期待目标,在监视屏幕上清晰呈现——这是他们苦熬八年换来的成果!这一刻,他们哭了。一行行热泪,是期盼太久的喜悦,更是一场酣畅淋漓的释放。这项成功让刘永坦斩获1991年国家科技进步奖一等奖,当年当选中国科学院学部委员(院士),1994年当选中国工程院首届院士。

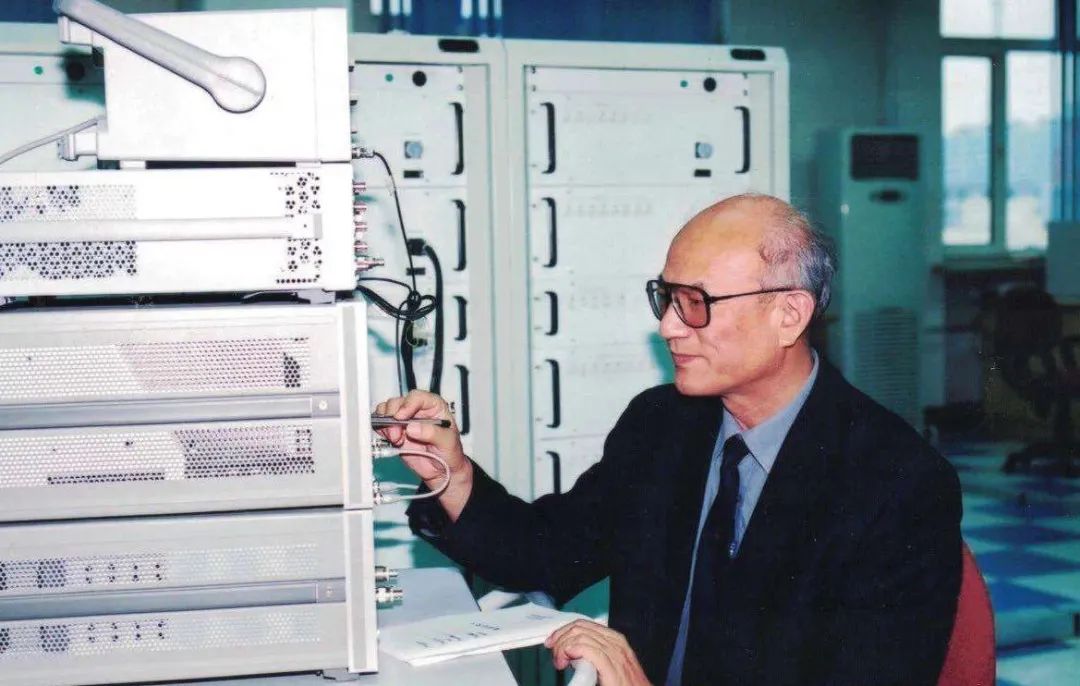

年近花甲,功成名就,刘永坦却没有停,因为他的目标不是出名,不是获奖,是要像一名钢铁卫士般守卫国家。在他看来,科研没有止境,国防没有上限。要让新体制雷达走出实验室,走向海洋,成为国家海防重器。随后十余年里,从实验场转战到应用场,刘永坦带领团队开始了更为艰辛的探索。

2011年,具有全天时、全天候、远距离探测能力的新体制雷达研制成功,标志着我国对海上远距离探测技术取得重大突破,不仅破解了长期以来困扰雷达发展的诸多瓶颈难题,更让我国海域可监控预警范围从不足20%达到全覆盖。

进行雷达研制,研究人员大部分时间都要在现场试验。野外试验,条件恶劣,一干就是几个月,临到春节前一两天才回家,短短几天后又返回试验现场……作为队长,再苦再累,刘永坦总是带头干。在刘永坦心里,解决问题永远是第一等大事。他们每天连续工作十几个小时,从系统的每一个程序开始检查,发现一个问题就解决一个问题,一次次保证了系统的稳定运行,推动项目向下一阶段转入。

刘永坦总是鼓励大家,这些磨难是好事,因为不碰到问题就永远提高不了。我们不能只拥有书本上漂亮的理论,只有让它们在实际中解决问题,才能展现出理论的完美。

不同于以往的微波雷达,就连航天方面的专家在论证时都低估了其工程化的难度。关键时刻,刘永坦没有退缩:“每一个科研项目的成功,不都是从一次次失败中闯过来的吗?如果没有难点,还叫什么科研?只要齐心协力,就没有攻克不了的难关!”这番话深深影响着团队每一个人,经过反复讨论,他们决定争取国家有关部门支持,确保项目开展下去。

刘永坦院士长达40年的潜心研究之路告诉我们,要完成技术突破绝不能浅尝辄止,要聚焦问题难点,专注、纯粹、深入、坚持不懈地钻研,才有可能取得成功;面对从零起步的科研难题和国内外重重质疑,刘永坦院士仍坚定信心、矢志不渝,这启发科研工作者应坚定科研信念,自主创新,敢于摆脱对国外技术、仪器的依赖,勇于突破国外技术封锁;刘永坦院士矢志报国、担当有为的家国情怀激励着我们要志存高远,心中有国家人民,勇担重任,面向国家重要需求,深耕细作,把成果写在祖国大地上。

![]()

2020年8月3日,在哈尔滨工业大学行政楼,刘永坦院士和冯秉瑞教授伉俪将国家最高科学技术奖800万元奖金全部捐出,设立永瑞基金,用于哈工大电子与信息学科人才培养。

捐赠仪式上,刘永坦院士深情回忆了他和冯秉瑞教授从1953年来到哈工大求学,到留校任教的67载光阴里,母校对他们的培养和夫妇二人对母校的深厚情感。“作为一名普通教师和科技工作者,能够荣获国家最高科学技术奖,这份殊荣不单属于我个人,更属于我的团队、属于这个伟大时代所有爱国奉献的知识分子。国家、社会和学校,给了我很多荣誉。”刘永坦院士表示,希望永瑞基金能为学校未来的发展建设贡献一份力量,助力哈工大在新百年的新征程中,培养更多杰出人才,创造更多重大科技创新成果。

刘永坦同志是科学素养深厚、组织领导能力突出的战略科学家,是为党育人为国育才的优秀代表,是新时代共产党员的先锋榜样。

他以身许国、科技报国,追求真理、勇攀高峰,坚持把论文写在祖国的万里海疆,为筑牢共和国“海防长城”作出了突出贡献;

他治学严谨、敢于创新,奖掖后学、甘为人梯,坚持为学为事为人相统一,培养了一大批科技领军人才;

他以赤子之心诠释忠诚,扎根东北、自力更生、艰苦创业,生动彰显了中国共产党人艰苦奋斗、牺牲奉献、开拓进取的伟大品格。

主办单位:天津港保税区文化中心

咨询电话:022-84925899