服饰是一面镜子,

反映了手执这面镜子的人的生存环境,

折射出他们的生存理念、人生理想。

这在中国传统女性服饰文化中体现得尤其明显。

本期“古风雅韵”带领大家去了解

秋冬季节古代女性头上的岁时节物。

雍正粉彩妇婴瓷盘

英国维多利亚与阿尔伯特博物馆藏

(图片来源:《新美术》2017年12期,第44页)

立秋——楸叶

立秋在农历七月初一前后。这是秋季的第一个节气。唐至明时期,妇女及儿童多在这天插楸叶于鬓发,以象征秋意。楸,落叶乔木,字从“秋”,故被视为秋天的象征,专用于立秋。南宋吴自牧《梦粱录》卷四七月条记每年立秋杭城内外“侵晨满街叫卖楸叶,妇人女子及儿童辈争买之,剪如花样,插于鬓边,以应时序”。明代李时珍的《本草纲目》将簪楸叶习俗的起源指向了唐代,并说“妇女、儿童剪花戴之,取秋意也”。安徽合肥五代南唐墓出土的木俑头部,有镂空的银制花叶,很可能就是楸叶的原形。

(图片来源于网络)

清代也有用翠玉做成楸叶耳环的式样,如翠玉楸叶金福字耳环和翠玉楸叶金虎头耳环,金色的福字和錾刻精致虎头与翠绿色叶子形状,搭配在一起充满生气。

(图片来源于网络)

中秋——月兔

中秋节,又称月夕、秋节、仲秋节、拜月节、女儿节或团圆节,在农历八月十五,因其恰值三秋之半,故名“中秋”。明代中秋节,宫中要赏秋海棠、玉簪花,穿戴“天仙”“月宫”“月兔”“桂树”等纹样服装或首饰。其中,以玉兔纹样最为常见。月兔补子纹,如明万历刺绣玉兔龙纹圆补和明红缂丝如意云月兔纹方补。与之对应的首饰如北京定陵出土金镶紫晶月兔簪和金环镶宝玉兔耳坠各一对。

(图片来源于网络)

月兔纹样更多是做成发簪的形式,如定陵万历皇帝墓出土嵌宝石白玉万字双兔鎏金银簪。清代月兔题材的发簪更多,如清宫银镀金东升簪,簪柄以银镀金为针托,用米珠、珊瑚珠辑缀花卉;红宝石苹果,点翠枝叶;红宝石珠梅花,衬蓝宝石叶;点翠嵌宝西瓜,西瓜瓤为红宝石,再嵌深色宝石为瓜子;正中为一小巧白玉兔伏卧于花叶间,眼睛、耳朵嵌红宝石。相对简单的一件,是清代银鎏金点翠玉兔簪。月兔侧躺于点翠荷叶,红宝石嵌双眼,还有一对银丝触须从簪头伸出。

(图片来源于网络)

重阳——茱萸、菊花

重阳节,又称“踏秋”,为每年农历九月初九。重阳节早在战国时期就已经形成,到了唐代正式成为民间节日,沿袭至今。重阳与三月初三日“踏春”皆是家族倾室而出,这天所有亲人都要一起登高“避灾”,插茱萸、赏菊花。宋代之后,插戴茱萸的习俗渐少。重阳在早期民众生活中强调的是避邪消灾,随着生活状态的改善,人们不仅关注眼前的时日,对未来也有了更多期盼,祈求长生、延寿。所以“延寿客”(菊花)的地位最终盖过了“避邪翁”(茱萸)。到了明代,这一天宫中御前进安菊花,宫眷、内臣穿罗衣“菊花”纹补子蟒衣。

(图片来源于网络)

中国古人极爱菊花,从宋朝起民间就有一年一度的菊花盛会。在传统文化中,菊花被赋予了吉祥、长寿的含义,为重阳节所簪之花,如杜牧《九日齐山登高》所言:“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。”宋代周密《武林旧事》卷三载:“都人是日饮新酒,泛萸、簪菊。”明吕文英的《货郎图》也绘有簪菊花的货郎形象。相对较早的菊花主题首饰是一九五六年陕西西安南郊惠家村出土的唐代鎏金菊花纹银钗,长三十七厘米,钗头镂空成五朵菊花图案,花朵间穿插卷草纹,钗头下连粗银丝两根。

(图片来源于网络)

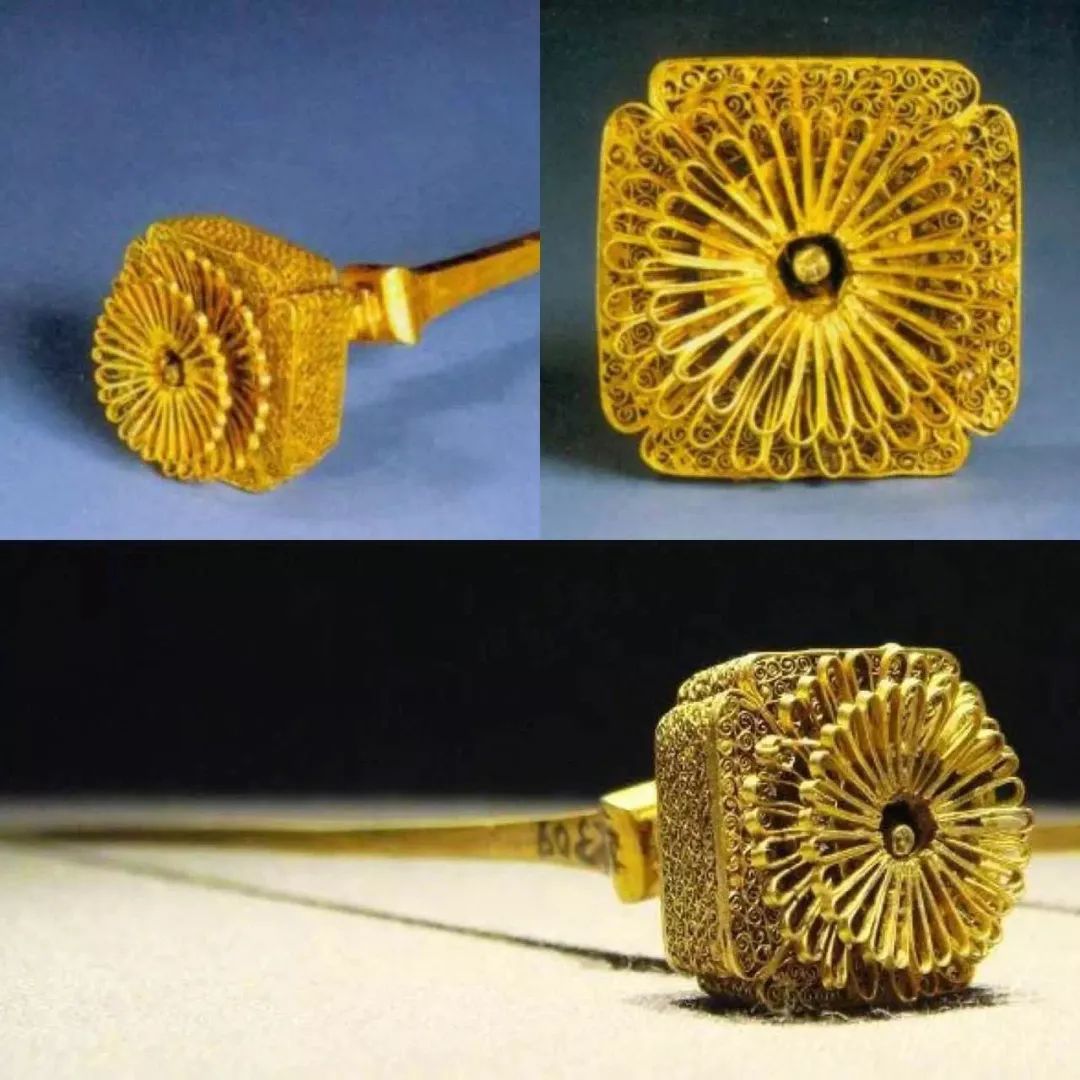

自唐以后,菊花主题首饰日渐流行,一九七五年南京太平门外板仓徐达家族墓出土了一枚菊花形金簪,长十一点五厘米,簪首边长一点七厘米。簪针呈方棱形,簪顶用累丝做成抹角方形外框,内填精密细致的卷草纹。其上再用掐丝工艺将细金丝盘成两重花瓣,即做成一幅至臻至美的盛开菊花。

(图片来源于网络)

《天水冰山录》中,载录有“金珠顶菊花簪”和“金菊花宝顶簪”。按名索物,这很可能是类似江阴长泾明墓出土的金顶及金镶玉顶菊花啄针,以及嘉兴王店李家坟明墓出土的金镶玉顶菊花啄针。这些啄针因为簪插位置的原因,所以形制相对简单,但挑心则复杂很多,如江阴青阳明墓出土的金嵌宝祥云菊花挑心和上海卢湾区李惠利中学明墓出土的金嵌宝菊花挑心。这两个挑心的簪头都以黄金制作大朵菊花花头,花瓣重叠有序,嵌红宝石做花蕊。这种形式到了清代仍有保留,如曲江艺术博物馆收藏的累丝镶宝菊花金钗,长十五点八厘米,簪头长四点五厘米,宽二点一厘米,重十三点七克。簪首以金累丝做出菊花、石榴、枝叶等形,花心嵌宝石,现遗失四颗宝石。又如,清代黄金累丝嵌珠宝菊花形发簪(私人收藏),簪长十五厘米,簪头六厘米长,四厘米宽,重十九点八克。

(图片来源于网络)

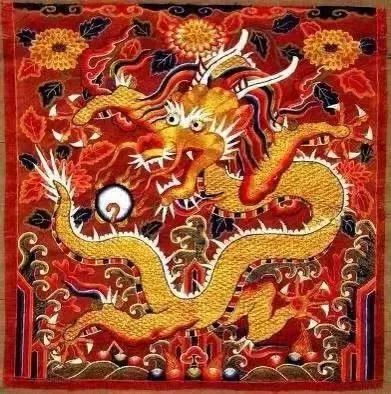

菊花也是清宫中比较受欢迎的题材,加以清代盛行的点翠工艺,就成为最具时代特征的应景节令物,如点翠菊花纹头花,横、纵皆二十厘米,头花以银镀金材质做成两朵菊花纹底托,再以翠鸟羽毛粘制菊花及花叶。在菊花外面围绕的,亦是点翠缠枝花叶。花朵紧凑,枝叶疏朗,一紧一松形成视觉上的对比。同一时期的西方设计师,也有运用此题材的首饰设计,如蒂芙尼首席设计师Paulding Farnham擅长以珠宝呈现自然植物的美态,其一系列花形珠宝杰作中,有一款创作于一九〇四年左右的淡水珍珠胸针,即由黄金支撑的铂金镶嵌纯美钻石,构成菊花的茎和叶。在重阳节,人们还要穿有菊花纹补子的服装与首饰配合,如明代菊花纹样如万历红地洒线绣菊花龙纹方补。清代,由于慈禧太后的喜好,用菊花装饰便服也成为宫廷时尚。

(图片来源于网络)

冬至——阳生

冬至,又称为“冬节”“长至节”“亚岁”等。它起源较早,大约于春秋时期,古人就已测定出其准确时间。冬至之后,阳气开始生发。据《酌中志》卷二十,明代宫中十一月“冬至节,宫眷内臣皆穿阳生补子蟒衣。室中多画绵羊引子画贴”。所谓“阳生”补子蟒衣,其纹样为童子骑绵羊,头戴狐帽(鞑帽),肩扛梅枝,梅枝上挂鸟笼,寓意“喜上眉梢”,亦称“太子绵羊图”。太子骑着一只大羊,引领一群小羊,象征皇室子嗣繁盛。明朝宫里的妃子也喜欢在门上贴“绵羊引子”。绵羊引子是明代比较常见的绘画、装饰题材。绵羊引子图首饰实物,如北京海淀董四墓村明神宗妃嫔墓出土一对金累丝嵌宝石绵羊引子图簪(长十六点三厘米,宽七点六厘米,重一百零二点六克,首都博物馆藏)。金累丝花叶上面遍嵌蓝、红色的珠宝。中心有一骑羊人物,右手牵丝缰,左手握梅枝,上挂鸟笼,挑于肩头。人物身后有梅花,笼内为喜鹊。

(图片来源于网络)

对于日日相伴的头饰,灵慧的古代女子顺应时序变迁,创造出一套与节令相呼应的“插戴法则”,在鬓发间展现出一道道精雅的岁时风景。那看似凝固的一花一叶、一鸳一蝶,穿越了时空的界限,表达着古往今来的女子对美好生活的憧憬与热爱,也铭刻下光阴里的点滴过往与感动。

END

本期的内容就介绍到这里啦,

下一期更加精彩!