世界有史以来

最大的百科全书

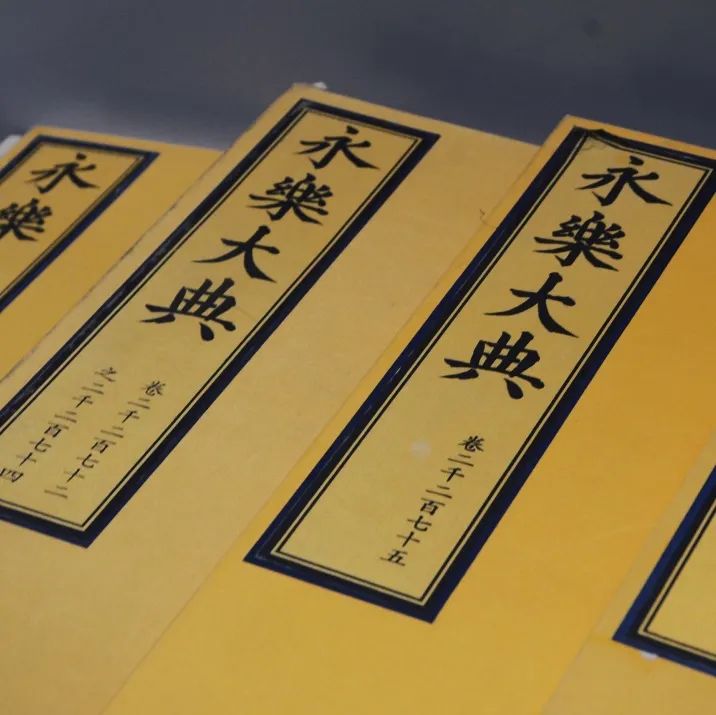

-永乐大典-

-永乐大典-

《永乐大典》是明永乐年间由明成祖朱棣先后命解缙、姚广孝等主持编纂的一部集中国古代典籍于大成的类书。初名《文献大成》,后明成祖亲自撰写序言并赐名《永乐大典》。全书22877卷(目录60卷,共计22937卷),11095册,约3.7亿字,汇集了古今图书七八千种。

永乐元年(公元1403年),朱棣决心修一部巨著彰显国威,造福万代。宗旨是“凡书契以来经史子集百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书”。最初令解缙主持编纂(规模147人),一年后修成《文献大成》,但朱棣亲阅后甚为不满,钦点姚广孝担任监修 ,同时编纂队伍扩大到了2196人(累计达3000多人),于永乐五年(公元1407年)定稿,朱棣亲自作序并赐名《永乐大典》。全书于永乐六年(公元1408年)才抄写完毕。

《永乐大典》内容包括经、史、子、集,涉及天文地理、阴阳医术、占卜、释藏道经、戏剧、工艺、农艺,涵盖了中华民族数千年来的知识财富。《不列颠百科全书》在“百科全书”条目中称中国明代类书《永乐大典》为“世界有史以来最大的百科全书”,已经成为了中国文化的一个重要符号。

朱棣

明朝第三位皇帝。明太祖朱元璋第四子,建文帝朱允炆之叔父。建文四年即位,在位二十二年,年号“永乐”。

永乐十九年(公元1421年)明成祖移都北京,挑选了一部分藏书带到新都,《永乐大典》在正统年间正式被放置在文楼中。永乐和万历年间,虽然都曾有人提议过刊刻,都因“工费浩繁”未能实现。正统十四年(公元1449年)南京文渊阁大火,《永乐大典》所据原稿付之一炬。

-解缙-

明代初期文学家

内阁首辅

姚广孝

明朝政治家、佛学家,文学家,中国历史上最著名的黑衣宰相。

嘉靖三十六年(公元1557年)四月,宫中失火,奉天门及三大殿均被焚毁,收藏在南京文渊阁的《永乐大典》正本差点毁于大火。嘉靖四十一年(公元1562年),明世宗任命高拱、瞿景淳、张居正等人负责重录《永乐大典》的工作。吏部和礼部主持了“糊名考试”,选拨出109位善书人。内府调拨了画匠、砑光匠、纸匠等。惜薪司、光禄寺和翰林院也分别负责木炭、酒饭和“月米”的供应。重录工作正式开始了。隆庆初年告成,原本归还南京。其正本贮文渊阁,副本别贮皇史宬。

这套书到乾隆年间存有8000册,因此有人怀疑当时并未抄完。对于原书的去向一直是一个不解之谜,历史学界有多种猜测。顾炎武《日知录》断定大典“全部皆佚”。另一个猜测是,原书已给嘉靖皇帝殉葬。嘉靖驾崩后没有马上入葬而是等了很久,当时抄本正在进行中,有人认为是在等抄写工作结束。而最后嘉靖的抄本只有8,000册,让人怀疑可能是急于下葬而没有抄完。

咸丰十年(公元1860年),英法联军侵占北京,翰林院遭劫掠,丢失大量《大典》。

光绪元年(公元1875年)修缮翰林院建筑时,清查《大典》不足5000册,光绪二十年(公元1894年)六月,翁同龢入翰林院清查时仅剩800册。

光绪二十六年(公元1900年)翰林院被义和团的拳民焚毁,《永乐大典》损坏三百余册。光绪二十七年(公元1901)六月十一日,英使馆交回《大典》330册。不久又遭到监守者瓜分。1912年翰林院所藏《大典》移交京师图书馆时,仅剩64册。

近现代因为《永乐大典》的散失,能够利用的只有区区400册,但仍然取得了较好的成绩。中国国家图书馆诞生之初就担负起国家图书馆职责,保存并收集《永乐大典》等珍贵文献。

《永乐大典》由于卷帙浩繁,参加纂修人员众多,因此前后体例不一,前后错互舛误之处,亦在所难免,但这并不影响它的巨大价值。

它编纂于明朝永乐年间,保存了14世纪以前中国历史地理、文学艺术、哲学宗教和百科文献。与法国狄德罗编纂的百科全书和英国的《大英百科全书》相比,都要早300多年,堪称世界文化遗产的珍品。

据粗略统计,《永乐大典》采择和保存的古代典籍有七、八千种之多,数量是前代《艺文类聚》、《太平御览》、《册府元龟》等书的五、六倍。

《永乐大典》的最大贡献在于保存了我国明初以前各种学科的大量文献资料。在这方面,清代一些学者对《永乐大典》所作辑佚工作是有一定成绩的。

即便是现存的残卷,对中国古代的文学、医学、语言、地理等方面也堪称丰富的宝藏。

篇幅有限,如果大家对《永乐大典》感兴趣,也可以观看《典籍里的中国第二季》中的第一期《永乐大典》。让我们一起感受中华民族的伟大!

(以上文字图片来源于网络)

文案提供:第一图书借阅室