古代也有废话文学

“听君一席话,如听一席话。”

“一日不见,如隔二十四小时”

“现在看这篇文章的,一定在看这篇文章吧。”

大家一定看到过这种句式,本来“听君一席话,如听一席话”是对废话的一种调侃,结果大家越玩越开心,哪哪都会用。这种看似说了又好像没说的语言形式,看似无用,实则有趣。

其实不止是现在,古代也是有这种废话体,而且更离谱!

古人的“废话文学”!

在《颜氏家训》的《勉学》篇中便记载了一则笑话——博士买驴

说当时有一个博士,到集市上买驴,付过钱之后,他想让卖驴人给自己写一份契约,但卖驴人不识字,就说“博士您替我代写吧”结果博士洋洋洒洒地写了三纸契约,但“驴”却只字未提,惹得大家哄堂大笑。这便是成语“博士买驴”的由来。比喻写文章废话连篇,不得要领,含贬义。

在明朝有一位大臣,因废话太多,惹怒了明太祖朱元璋。

这位大臣便是茹太素。他曾上奏约1.7万字的奏折,朱元璋让彼时的中书郎王敏念给他听,但王敏读完之后,朱元璋并没有听出茹大人想要表达什么。

这令朱元璋十分不悦,杖责了他。《明史》记载:“言多忤触,帝怒,召太素面诘,杖于朝。”

第二日,朱元璋又命人继续读茹太素的奏折,终于茹太素吸取经验,找到了四件可以实行的事情。

看来,玩归玩闹归闹,在办正事的时候,咱们还是得抓住重点进行表达呀。否则,不仅给别人添麻烦,还给自己找不痛快!

当然了,在古代,“废话”也是有用武之地的。

比如历史上一些文人墨客,就十分懂得如何将“废话”变成有效的文学创作手法。

营造氛围的早期“废话文学”

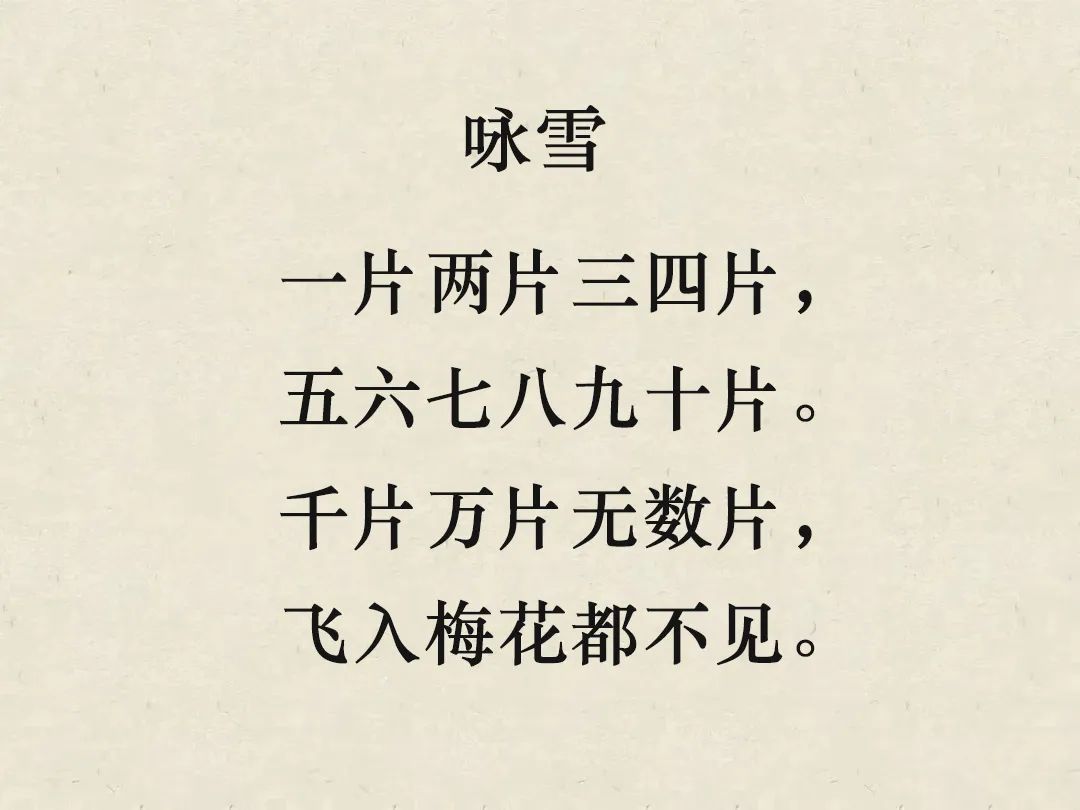

比如清代郑燮的《咏雪》:

前三行明明可以用俩字来概括:下雪。

为啥非得一片一片数?

答:为了给读者重现广袤天地中大雪纷飞的场景和氛围。

用“废话”来营造氛围的,还有鲁迅先生:“在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树。”

这句的解读可谓是一千个人心中有一千棵枣树,众说纷纭还谁也不服谁。

为什么不能言简意赅说成“在我的后园,可以看见墙外有两颗枣树”呢?

其实两颗枣树单从这一句来看是显得废话多余,但是纵观全篇《秋夜》这枣树是在黑夜朦胧中看见的表达鲁迅的孤独。这种特写镜头式的表现手法既强调了两株枣树傲然独立、凛然不可侵犯的精神风貌,又形成了全文整体意境中的骨脊,鲜明突出。

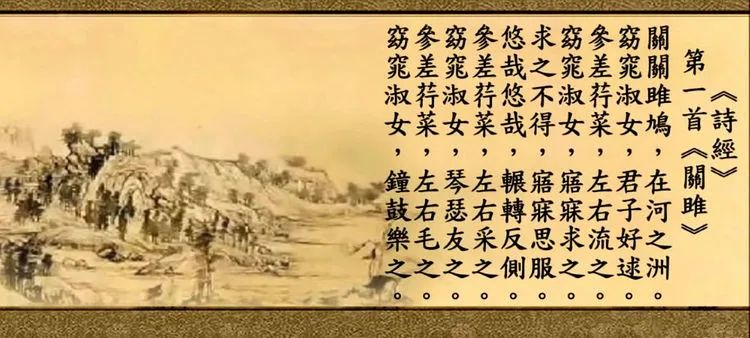

四字一句,采用双声叠韵的连绵字和重复的艺术效果,既增强了诗歌音调的和谐美,又凸显了人物的生动性。

再举一个更简单的例子,汉代乐府诗《江南》中,有这样几句:“鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”

这要是放在我们小学语文的课本中,恐怕就是最喜闻乐见的古诗了吧,因为它实在太简单、太好背了!

但是别看这诗简单,就以为它是口水诗哦。这其实是一首言简意赅的风情诗。属于民乐中的“反复咏叹”,强调意境,表达心情。

读完不禁让人觉得,

当废话“温柔”起来,文学韵味油然而生啊!

所以说,

“废话文学”

是一门语言的艺术,

是一门重复的艺术,

是一门矛盾的艺术,

朱自清《论废话》中也曾讲:

“得有点废话,我们的生活才有意思”

有些“话”

加上时代的色彩,

或者自我的色彩,

总有那么点意思。

(以上图文均来源于网络)

本期就介绍到这里啦~

下期让我们一起去了解一下

古代诗人写诗是如何内卷的吧!

文案提供:青少年阅读体验中心