-书香古韵-

咏物以抒情

不知不觉,我们已经一同打卡了四期的古诗

我们歌颂了品德

我们歌咏了动物

我们赞美了季节

这一次,我们回归诗的本质

传统古诗人人颂

华夏文明代代传

诗,以简洁优美的词句、工整有序的句式

描写引发人强烈感情的事物

本期带您领略一下那些通过诗表达的事物

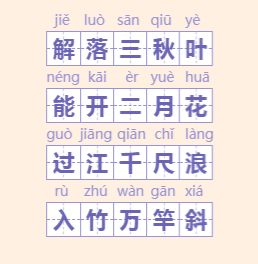

《风》

作者简介

李峤,唐代诗人。字巨山。李峤是隋内史侍郎李元操曾孙,少有才志,二十岁举进士。一生崇尚节俭,反对铺张。曾反对武则天在洛阳白司马坂建造大佛像,但未被采纳。在文学上造诣很深,诗文为当时人所称道,前与初唐四杰王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王相接,中与崔融、苏味道齐名,和苏味道、崔融、杜审言合称“文章四友”,后被尊为“文章宿老”。也是武则天至唐中宗时期著名的御用文人,其诗多为咏风颂物之作,词新典丽,而内容较为贫乏。

诗句注释

解:知道,懂得。

三秋:秋季,一说指晚秋,农历九月。

二月:早春,农历二月,一说指春季。

过:经过。

斜:倾斜,歪斜。

白话译文

可以吹落秋天金黄的树叶,可以催开春天美丽的鲜花。

刮过江面能掀起千尺巨浪,吹进竹林能使万竿竹倾斜。

创作背景

此诗作年未得确证。有人认为,李峤、苏味道、杜审言三人一起在春天游泸峰山,山上景色秀美,一片葱郁。等及峰顶之时,一阵清风吹来,李峤诗兴大发,随口吟出了这首诗。

诗文赏析

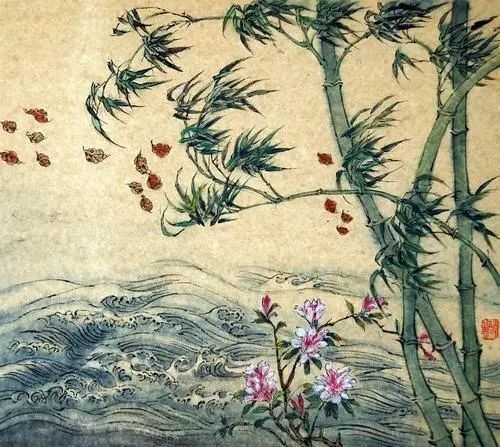

这首诗写出了风的力量。前两句就“风”的季节功能而言:秋风能令万木凋零,春风却又能教百花绽放;后两句则就“风”所到之处,呈不同景象来描写:风过江上时,则水面波浪滔滔;入竹林时,只见竹竿一齐倾斜。风本是看不见摸不着,只能经由心去感受或通过外物的变化知晓。

“解落三秋叶,能开二月花”,“叶落”与“花开”,在此处,诗人把叶落花开归因于风的作用。“解”,是细心,是专心地去化解。“开”,是唤醒,是召唤,在寒冬中沉睡的花儿,在风儿的轻轻抚摸下,睁开惺忪的睡眼,迎来美妙的春意。“过江千尺浪,入竹万竿斜”,风,“过江”卷起“千尺浪”,展现风之气力的威风;风,“入竹”引来“万竿斜”,风之外力又是何等潇洒。

综观此诗,诗人通过抓住“叶”“花”“浪”“竹”四样自然界物象在风力作用下的易变,让人真切地感受“风”之魅力与威力。全诗除诗名外,却不见风字;而每一句都表达了风的作用,如果将四句诗连续起来,反映了世问的欢乐和悲伤。风是善变的,有柔弱,又有彪悍,风是多情的,姿态丰盈,万竹起舞,短短的四句诗,以动态的描述诠释了风的性格。

扫描上方二维码

即可观看古诗朗诵视频

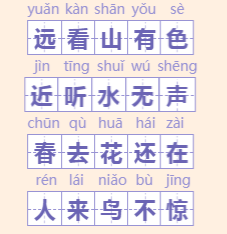

《画》

作者简介

王维,字摩诘,号摩诘居士,祖籍山西祁县。唐朝诗人、画家。历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官。唐肃宗乾元年间任尚书右丞,故世称“王右丞”。王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。著有《王右丞集》《画学秘诀》,存诗约400首。苏轼评云:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”

诗句注释

色:颜色,也有景色之意。

春去:春天过去。

惊:吃惊,害怕。这里主要是受惊飞起的意思

白话译文

在远处可以看见山有青翠的颜色,在近处却听不到流水的声音。

春天过去了,但花儿还是常开不败,人走近了,枝头上的鸟儿却没感到害怕。

创作背景

此诗为诗人赞画之作。关于这首诗的作者,有多种说法。一说是唐代王维所作,但在王维的作品,或在《全唐诗》都没有此诗;一说是原为南宋僧人川禅师为注释佛教经典《金刚经》所作的偈颂诗的一部分;一说为宋代佚名诗人所作,如上海市一年级小学语文等教材中编入此诗时,作者一栏里即是“宋·佚名”。

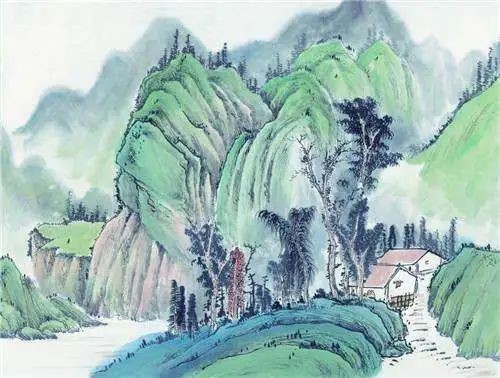

诗文赏析

这首诗写出了一幅山水花鸟画的特点。画面上的任何事物都是有颜色的,且都是静止的。此诗以简洁浅显的文字,非常巧妙地把画面上的形象叙述出来,构成了一派生意盎然的、优美的整体境界。

首句“远看山有色”,写的是直观的客观物象。此乃“静境”,因其距离而产生美感,让人觉得其有无限的风光。第二句“近听水无声”,有“动境”,因为源头活水来,而无声二字又进入静境,宁静致远。“水无声”写的既是作为画这个客观事实,但同时又表示着画上的水本来应该有声而此刻也仿佛有声似的,因此才使得观者欲“近听”之。第三、四句的“春去花还在,人来鸟不惊。”说的是花儿尽管在那个最美的季节里尽情地开放,但开到最美的极致后还是要飘然而去,只有在画中,花美而不谢。同样,画中的鸟,永远是那么可爱动人。

诗人以“近听水无声”来表现水的潺潺可听,以“人来鸟不惊”来表现鸟的可惊的活力,手法是很高明的。

扫描上方二维码

即可观看古诗朗诵视频

养成积累古诗的习惯

不仅可以修身养性

对我们的日常学习

也是十分有帮助的

小朋友们,平时也要多多阅读古诗哦

了解更多精彩内容

敬请关注

天津港保税区文化中心公众号

主办单位:

天津港保税区文化中心

咨询电话:

022-84925813