迎盛会|铸忠诚|强担当|创业绩

重阳的历史渊源

重阳是魏晋以后才兴起的一个节日。在两汉以前,中国人只有春秋两次祭社神(土地神)、三月上已执简招魂、冬至后的腊日祭百神而已。两汉时的节日又多了元宵、冬至和夏至。魏晋以后,中国人开始过重阳节,比起端午、七夕和中秋,重阳算是中国人的一个古老的节日,至今已有1700年以上的历史了。

“重阳”或“重九”等名词,究竟是何时出现的呢?“重阳”的名称肇始于三国时代,魏文帝曾写信给大臣钟繇说:“岁往月来,忽复九月九日,九为阳数,而日月并应。俗嘉其名,以为宜于长久,故以享宴高会。”可见在当时就已出现“重阳”一词了。另外,陶渊明在《九日闲居》一诗的序文里说:“余闲居,爱重九之名。秋菊盈园,而持醪靡由,空服九华,寄怀于言。”可见最迟在东晋初年,也有“重九”之名了。这些都说明了魏晋以来,重阳已成为中国人很重视的一个节日了。

晋朝时,有个与重阳节有关的著名故事“龙山落帽”。据《晋书》卷九十八《孟嘉传》所载,孟嘉本是晋朝大司马桓温手下的参军大将。九月九日重阳节这天,他与桓温等人同登龙山。孟嘉观赏美景出了神,连帽子被山风吹走了还不知道。桓温就叫人作文嘲笑他,孟嘉也不甘示弱地作文答辩,由于文采甚美而传为佳话。

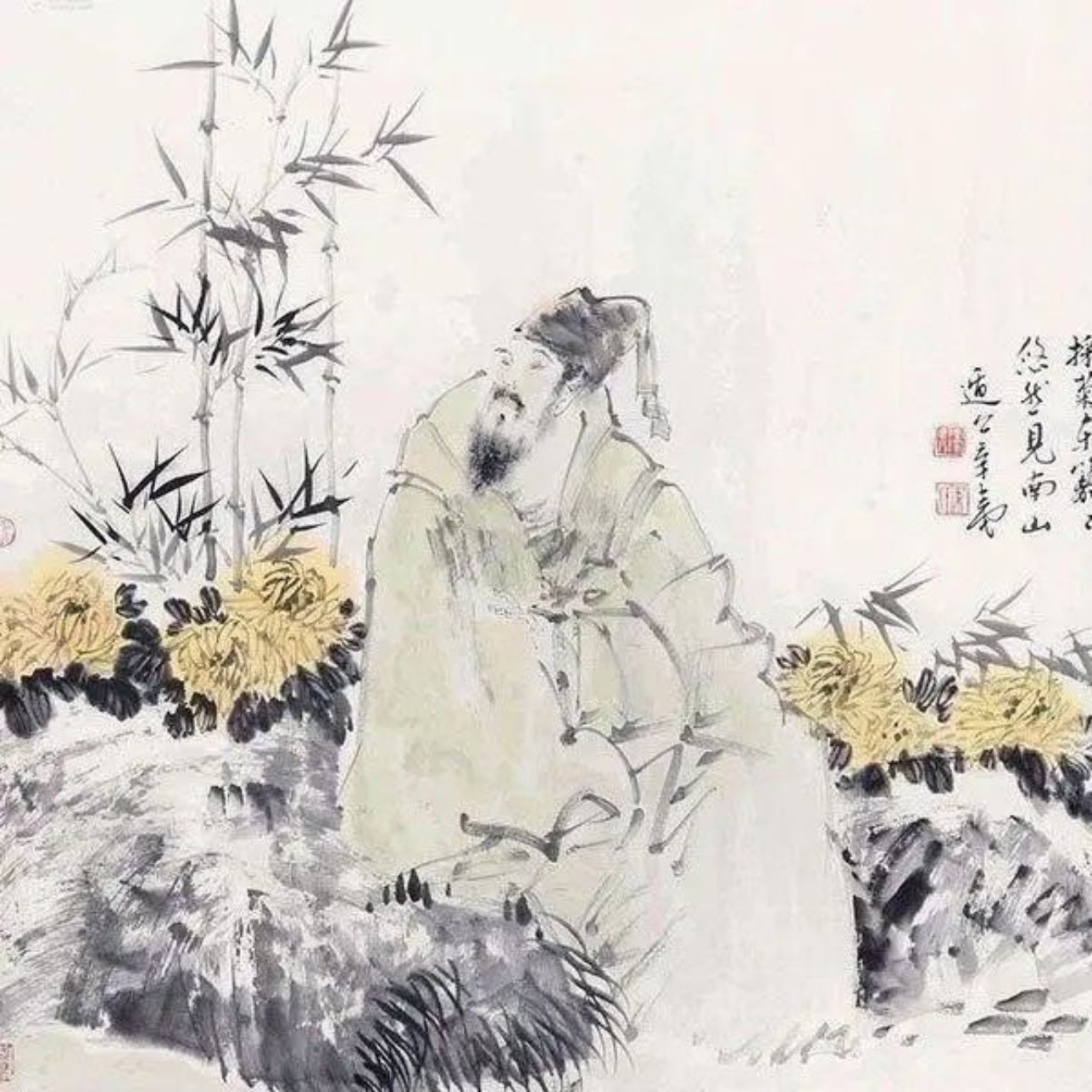

晚清的画家任伯年,在光绪十一年(188年)画了一幅《龙山落帽图),描写的就是这个故事。他用枯枝和衣袍的后飘和树干、拐杖成反方向,来表现山风的劲疾,相当生动而成功。

《龙山落帽》

作者:任伯年

创作年代:1885

规格:25.3×26.7cm

重阳

习俗知多少

魏晋以后的中国人,无不把重九视为一个重要的节日,进而种种的活动,像登高、赏菊、佩茱萸、吃重阳糕等,而使得这个节日显得多彩多姿。

重阳登高有一个颇富传奇性的神话故事。据梁人吴均在《续齐谐记》里说:汝南桓景随费长房游学累年,长房谓曰:“九月九日,汝家中当有灾,宜急去,令家人各作绛囊,盛茱萸以系臂,登高,饮菊花酒,此祸可除。”景如言,齐家登山。夕还,见鸡犬牛羊,一时暴死。长房闻之曰:“此可代也。”今世人九日登高饮酒,妇人带茱萸囊,盖始于此。可见东汉后已有重九登高之俗,以为登高可避祸免灾。

重九为何有灾厄?原来在中国人的观念里,一三五七九为阳,二四六八为阴;九为数之极,也称作老阳。由一数至九,就到了尽头而又得回到一了所以中国人说“九为老阳,阳极必变”(见清人俞樾《茶香室续钞》卷七而“九”在卦卜数术中,是代表由盈而亏,由盛转衰的不吉数字。清人董含在《莼乡赘笔》里就说:“今人逢九,云是年必多灾殃。”而九九更是大大不吉,必定会有灾厄降临,这是前引《续齐谐记》故事的思想背景。

重阳

菊花会

金秋九月,菊蕊笑绽,千姿百态,氤氲芬芳,美不胜收,故而九月也叫菊月”。重九为九月令节,就像人们把艾、菖蒲及百草和端午联系一样,菊也和九九重阳密不可分。重九也叫“菊节”、“菊花节”,这便是明证。重九菊节与菊有关的节俗活动有赏菊、簪菊、饮菊酒、食菊糕等。重九这些有关菊花的节俗,既是我国民众所创造的菊花的文化特性所致,又是其中不可或缺的部分。菊花是我国的传统名花之一,春兰秋菊并称,向来被视作花中神品。就此而言,褒赏菊花之风在屈原的时代就已经出现。汉代,人们饮菊花酒以延寿《西京杂记》载此事。到唐宋时期赏菊之举蔚成风气唐人咏菊诗无以计数,王维《奉和重阳节上寿应制》诗即点出菊花节名目:“无穷菊花节,长奉柏梁篇”。当然,宋词中咏菊的名篇佳作也不比唐诗逊色。据《东京梦华录》和《梦粱录》记载,宋时赏菊之俗最是盛举。届时,无论皇室贵戚还是文人士子、小民百姓,都要玩赏菊花。士庶平民不过买几盆来清赏;富家大族以及宫宫中则罗列各品鲜菊吟赏,且有丝竹宴饮。当时,菊花的“立体”欣赏之举已经出现,比如一般商肆用菊花装饰门户,宫中则设重九排当、燃菊灯。周密《乾淳岁时记》云:“禁中例于八日作重九排当,于庆端殿分列万菊,灿然眩眼,且点菊灯,略如元夕。”这就为清代的所谓“九花山子”打下了基础。

九花山子是各色菊花数百盆堆成的,并结缀出吉祥的字样来。《燕京岁时记·九花山子》记云:九花者,菊花也。每届重阳,富贵之家以九花数百盆,架庋广厦中,前后轾,望之若山,曰九花山子。四面堆积者曰九花塔。不仅北京有这种堆叠菊山之俗,南京亦有。《中华全国风俗志》记云:重阳节……又以五色纸凿成斜角式,连缀成旗,竖之院中,以庆重阳。是时菊花大放,有茶肆招徕生意,用五色菊花堆迭成山,高下参差,颇有可观,动至数百盆云。

赏菊之外,又有簪菊。这种习俗起初或有辟恶的意思,后来则纯粹是为了装饰。周密《武林旧事》云:“都人是日饮新酒,泛萸簪菊。”《乾淳岁时记》也谈及此俗。诗词诵及此俗的更多。唐杜牧诗云:“尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。”唐末农民起义领袖黄巢《菊花》诗也有“待到秋来八月八,我花开启百花杀。冲天香阵透长安,满城尽戴黄金甲”的句子。宋司马光《九日赠梅圣俞瑟姬歌》有句:“不肯那钱买珠翠,任教堆插阶前菊”,又苏轼《次韵苏伯固主簿重九》诗云:“髫垂不嫌黄菊满,手香新喜绿橙槎”。此当时人们还用菊花装枕头,俗说可以去头风、明眼目。陈元靓《岁时广记》记及此事,陆游《老态》诗之一亦云:“头风便菊枕,足痹倚床。

早在先秦,屈原诗中就有“夕餐秋菊之落英”的句子。饮菊酒,在西汉文献中就有记载。屈原时代究竟如何“餐菊”,不得而知;宋代却有以菊花入糕的“菊花糕”。《乾淳岁时记》云:“都人是日饮新酒,泛黄簪菊,且各以菊糕为馈,以糖肉秫面杂物为之”。想来,这种糕点的做法和榆钱糕、菊花饼没有多少差别。

菊酒用菊花浸制而成,多在九九重阳节期制作、饮用。汉刘歆《西京杂记》甚至已经谈到了菊酒的制作法:“菊花舒时,并采茎叶,杂黍米酿之,至来年九月九日始熟就饮焉,故谓之菊花酒。”宗懔的《荆楚岁时记》也记及饮菊酒之事。到唐宋,重阳节饮菊花酒已经蔚成风气。据《景龙文馆记》载,唐中宗在慈恩寺大雁塔宴客,群臣献菊花酒祝寿。唐王缙的《九日作》诗也说“今日登高樽里酒,不知能有菊花无。”菊花酒与桂花酒一样,是一种节令饮品,推广开来便是一般的健身饮品,俗说菊酒辟恶,唐李欣《九月九日刘十八东堂集》诗云:“风俗尚九日,此情安可忘,菊花辟恶酒,汤饼茱萸香。”

知识链接

陶渊明与菊花

陶渊明,字元亮,自号“五柳先生”,晚年更名“潜”,浔阳柴桑(今江西省九江市)人。出生于一个衰落的世家,生活在晋宋易代之际。父亲早死,因家贫,曾做过几年的官,却因不肯“为五斗米折腰,拳拳事乡里小人”而解绶去职,过起了躬耕自足的田园生活。陶渊明的田因生活中最爱的便是种菊、赏菊,他以菊花为志,“不戚戚于貧贱,不汲汲于富贵”是他一生的真实写照。陶渊明写过许多有关菊花的诗,这里录陶渊明《饮酒》其五:

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔?心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辩已忘言。

重阳

茱萸辟邪

如同五月端午节为毒月一样,民间也认为九月九日重阳节为逢凶之日,多灾多难。因此在重阳节必须采取种种驱灾求吉巫术,插茱萸就是一种。

茱萸香味浓郁,可以驱虫去湿,逐风邪,治寒热,消除积食,是一种常用的中草药。插茱萸起源较早。刘歆《西京杂记》卷三“九月九日佩茱萸,食蓬饵,饮菊华(花)酒,令人长寿。菊华舒时并采茎叶,杂黍米食之。至来年九月九日始熟,就饮焉,故谓之菊华酒。”民国《盖平县志·岁时》认为:“茱萸主祛风湿,宣气开郁,性虽热而能引热下行;菊花具四时气,备经霜露,得金水之精,能息风除热。”因此,北魏贾思勰在《齐民要术》卷四中称“舍东种白杨、萸三根,增年益寿,除患害也。”可知除在头上插茱萸外,在房前屋后种茱萸也有“除患害”之效。民间还多在井旁种茱萸,让茱萸落在井水中浸泡,认为也有去癌病的作用。总之,人们把茱萸视为灵物和药物。唐代诗人王维《九月九日忆山东兄弟》中说:“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

宋代民间在九月九除插茱萸外,也插菊花避瘟。《梦粱录》卷五:“盖九为阳数,其日与月并应,故号曰‘重阳今世人以菊花、茱萸,浮于酒饮之盖茱萸名‘辟邪翁’,菊花为‘延寿客’,故借此两物服之,以消阳九之厄。”

胶东农村多在重阳节祭财神。长岛地区认为重阳节为鬼节,家家户户要上坟祭祖,祈求祖先保佑平安。在山东还有祭范仲淹的风俗。各种手工业作坊都祭祀行业神,瓦木工祭鲁班大师、酒坊祭杜康、染房祭梅福或葛洪,祈求行业神保佑。如果说插菜萸是避邪防毒,那么重阳节还有不少更积极的驱鬼巫术,如迎神驱疫、大送船等,就是重阳节的宗教活动。

重阳

美食和彩旗

1、逢年过节总少不了吃,重阳的应节食品有重阳糕、羊肉和菊花酒等等。

重阳糕也称作“花糕”、“发糕”或“菊糕”,是用发面做成的糕点,可以加入枣子、银杏、松子、杏仁做成甜的,也可以加肉做成咸的;考究的还做成九层高,像个小宝塔,上面再做两只小羊,以合乎“重阳(羊)”、“重九”的意义;有的还在糕上插了小彩旗。

重阳吃重阳糕在宋朝已十分风行,因为在《东京梦华录》、《梦梁录》、《武林旧事》等宋人记载汴京、杭城风土的书里,都提到重九吃重阳糕。此风后世盛行不衰,像明人刘侗在《帝京景物略》卷二里说:“九月九日…面饼种枣栗,其面星星然,曰‘花糕’,糕肆标纸彩旗,曰‘花糕旗’。父母家必迎女来食花糕。”清人顾铁卿《清嘉录》卷九中也说:“居人食米粉五色,名重阳糕。”可见一斑。

重阳食糕,是因为“糕”、“高”同音,而寓步步高升、前途光明的意思。明人谢在杭引吕公忌的话说:“九日天明时,以片糕搭儿女头额,更祝曰:‘愿儿百事俱高’。此古人九日作糕之意,其登高亦必由此。”可为佐证。

过佳节总得再吃些好东西,江南沿海有些地方吃蟹,但内地、江北和塞外更风行在重阳节吃羊肉。秋天是羊儿正肥的时节,羊肉又性暖能够祛寒重阳节吃羊肉便自然而然地成为一种习俗了。此外,“羊”、“阳”同音,也是重阳节吃羊肉的另一原因。

根据《西京杂记》记载,汉武帝宫人贾佩兰九月九日饮菊花酒,认为饮菊花酒可以长寿。菊花酒的做法是这样的:菊花开放时,采茎叶,杂黍米酿之。至来年九月九日始熟,谓之“菊花酒”(引自宋人李石《续博物志》)除了延年,菊花酒还可治头风,宋人陈元靓的《岁时广记》卷三十四里,有详细的记载。

2、除了在重阳糕上插彩旗外,江南有些地方的人家还在门前插上多少不大小不等的五彩纸旗,在重阳节时迎风飘扬,蔚为旗海。

重阳旗是民间艺术之一,每年中秋一过,擅画者即开始绘制各种纸旗或公开展览或馈赠亲友。也有贫寒的画家,专门以此赚取斗米之资的。旗纸是上乘宣纸或连史纸,或正方形、或三角形、或长方形;大小也分数级,旗的边缘都镶上纸质的流苏,迎风展拂,十分美观,至于画的内容,有“八仙过海”、“刘海戏蟾”、“竹林七贤”等等,也有取材于“三国演义”、“精忠岳传”或“二十四孝”的,大街小巷如一片旗海,令人眼花缭乱,目不暇接。

像江苏泰兴县城,还在城隍庙、夫子庙等公共场所,举行彩旗大会,每逢重阳前夕,名家绘制的彩旗,都在此公开展览,琳琅满目、美不胜收。参观的人潮汹涌,像元宵观灯一样的热闹。

以上图片来源于网络,文章摘自《中国古代节日》

天津港保税区文化中心微信公众号