代代守护 薪火相传

国家宝藏

第二期

每一件文物,

都是一个记载民族血脉的基因密码。

每一种文明,

都延续着一个国家和民族的精神血脉。

![]()

本期国家宝藏,邀您一同走进商朝文物之妇好鸮尊、皿方罍和西周文物之大克鼎,感受宝藏文物的魅力风采。![]()

妇好鸮尊

——华夏英姿

01妇好

妇好,是商朝的一位王后,一位大祭司,更是历史上有据可查的第一位女将军。妇好并非她的本名,在商朝,“妇”是王室女眷的统一称谓。她嫁给武丁成为王妻之后,武丁给了她相当多的封地和土民,在她的封地上,她得到了“好”的氏名,于是被尊称为“妇好”。

妇好作为武丁的王后,在嫁给武丁之前,在某个部族地位显赫,有着非同一般的出身和见识。武丁时代开疆拓土的赫赫功勋中,离不开妇好的功劳。

1976年,考古学家在河南安阳发现了一座规格超高的商代王室墓葬。墓中甲骨卜辞称墓主为“母辛宗”,也就是妇好。她的随葬品极其丰富,青铜器、玉器、宝石器、象牙器等文物多达1928件。其中妇好鸮尊也出土于此。

02妇好鸮尊

妇好鸮尊

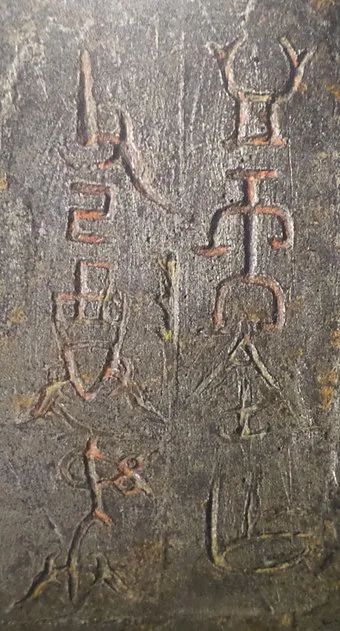

妇好鸮尊,通高45.9厘米, 重16.7千克, 1976年出土于河南省安阳市殷墟妇好墓。妇好,是商王朝晚期一代雄主武丁之妻。“鸮” ,又叫猫头鹰,在古代中国,被视为“战争之神”。“尊”, 是一种盛酒礼器。妇好鸮尊不但是最早的鸮形酒器,而且造型完美。

宝物整体作鸮形,头部微昂,圆眼宽喙,小耳,高冠,胸略外突,双翅并拢,两足粗壮有力,四爪据地,宽尾下垂,作站立状。其周身纹饰精细,背后靠颈处有鋬(pàn),鋬(pàn)端饰兽头,面中部及胸前中部各有一道扉棱,冠面外侧有羽纹,内侧饰倒夔(kuí)纹,胸中部饰一大蝉,颈两侧各饰一条一身两首的怪夔(kuí),两翅前端各有一条长蛇,尾部又饰作飞翔状的鸱鸮。真可谓通体满花,繁缛富丽,平面与立体完美结合,使人看到了商代超绝的青铜工艺,以及工匠高雅的审美情趣和浪漫气质。

03妇好鸮尊的出土由来

妇好鸮尊是从水里打捞出来的。鹗尊安置在妇好墓墓底,墓底距墓口 7.5米,已经深入水下1.3米。尽管当时考古人员调过水泵抽水,但岂料,水越抽越多,根本抽不干净。在这种情况下,为了确保国宝的安全,考古人员就只好下去摸国宝、捞宝藏。

由于是“水下发掘”,器物上满是泥水。刚吊上来时,鹗尊模糊不清,只有大致的轮廓,看上去好像站立的动物。刷洗后,器物主体部分大体完整,口下内壁上有“妇好”铭文,鹗尊顶部头后开一半圆形口,器盖上立一鸟一龙,正好与半圆形口吻合。再看鸮尊,双眼圆瞪,双腿粗壮,双耳耸竖, 喙宽尾敛,挺胸昂首,做视天下,雄健刚毅,堪为“战神”。

就妇好鹗尊的造型、纹饰而言,它是妇好墓所出土的468件青铜器中的精品。它造型新颖,各部位纹饰和谐,头部羽纹动感尤烈,予观者以“扶摇直上九万里”的艺术感染力。妇好鹗尊呈现出了商文化刻意创新、追求完美的精神。它与同期出土的青铜礼器群和武器群是商代物质文明与精神文明的体现,是“国之大事,在祀与戎”的物质载体,是中国青铜时代发展到一个新的高峰的物质证明。

“方罍之王”皿方罍

——上古血脉

01方罍之王

皿方罍

皿方罍,“罍”字的下半部是“缶”字,指盛酒器。该器形体高大、雄浑庄重、纹饰精美、富丽堂皇。全器以云雷纹为地,上饰兽面纹、夔龙纹、凤鸟纹。肩部两侧装饰双耳衔环,正面腹部下方置一兽首鋬。四面边角及各面中心共装饰8条突起的长条钩戟形扉棱。整器集立雕、浮雕、线雕于一身,其造型、装饰风格来源于商代宫殿和宗庙建筑。罍有圆形和方形两种。皿方罍是迄今为止出土的方罍中最大、最精美的一件,堪称“方罍之王”。

02前世出生的“贵族”

罍是流行于我国商代晚期至春秋晚期礼器中的大型盛酒器,多用青铜铸造,有圆形和方形两种。相较于“圆罍”,“方罍”的结构更复杂,制作难度更大,所以数量更少,能够完整保存至今的自是无价之宝。皿方罍盖、身上都有铭文,但字数与排列方式却有区别。器盖两行八字:皿而全作父己尊彝。器身三行六字,铸在口缘内领壁上:皿乍作父己尊彝。

由此可见,皿方罍有以下几个重要价值:一是3000年来,皿方罍得以完好保存,本身就是一个奇迹;二是它真实地反映了当时的社会状况,具有极高的史料价值;三是器身、器盖近1个世纪的回归路凝聚了中华同胞的向心力,皿方罍已经成为民族自信的标杆事件。

03皿方罍的合一

皿方罍器盖与器身分离,国宝流落海外近百年,终成功回归故土的传奇经历,令每一个中国人为之骄傲。无论是文物本身的价值,还是社会价值,都令世人瞩目。——段晓明 湖南省博物馆馆长

皿方罍的合一,是一个国家和民族,对我们自身文化遗产的重视。是我们中国发出的声音,温和却坚定。这一切的作用下,皿方罍的世纪回归之路,终于画上了完美的句号。

![]()

“海内三宝”之大克鼎

——华夏正礼

01大克鼎

大克鼎

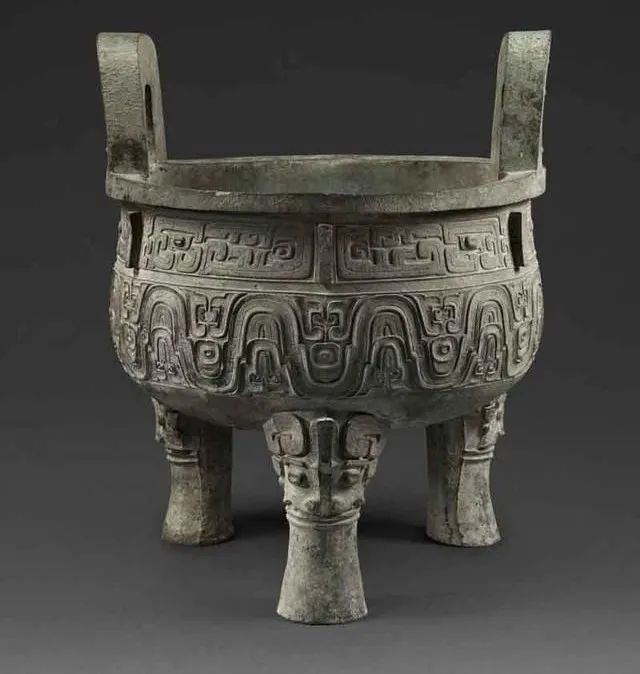

鼎本来是古代的烹饪之器,最早的鼎是黏土烧制的陶鼎,后来又有了用青铜铸造的铜鼎。传说夏禹铸九鼎,以象征九州。鼎,被视为国家和权力的象征,也是旌功记绩的礼器。

大克鼎又称膳夫克鼎,高93.1厘米,重201.5千克,清光绪年间出土于陕西扶风县法门镇窖藏,为西周孝王时器物,同出土的有小克鼎、钟等器。该鼎是青铜转变期的代表,与大盂鼎、毛公鼎并称“海内三宝”。

02从烹饪之器到传国重器

周代的时候,人们往往在祭祀中用鼎,里面盛放牛、羊、猪作为祭品去祭天、祭地、祭社稷的时候,鼎就成了国家重器,成了王权、统治权的象征。

——龚良 南京博物院院长

西周的礼制规定:天子用九鼎,诸侯用七鼎,大夫用五鼎,士用三鼎或一鼎。到了东周则变成了天子、诸侯用九鼎,卿用七鼎,大夫用五鼎,士用三鼎或一鼎。

03大克鼎的“前世今生”

清光绪年间,大克鼎出土于陕西扶风县法门镇任村的一处窖藏。据说,窖藏中有1200多件青铜器,一同出土还有一套7件小克鼎,一套克钟,另有克盨二件,克镈一件。

出土后,大克鼎历经战火,几经辗转,后于1951年由潘祖荫之孙媳潘达于捐赠给上海博物馆。器腹内壁铸长铭文28行,共计290字,字迹端庄质朴,笔画均匀遒劲,上半部有整齐长方格,每格一字,布局规整。

铭文内容分为两段,第一段为膳夫克用美辞颂扬祖父师华父辅协周室的功绩,赞美他有谦虚的品格、美好的德行。克鼎的铭文显示,克的祖父担任的是“师”的官职,而到克时,则改任为“膳夫”一职(铭文上为善夫)。

第二段是册命辞,周王重申对克官职的任命,并赏赐给克丈量土地,比如“康地的田”“寒山的田”,还有男女奴隶、下层官吏和乐队等。

(大克鼎铭文)

这些铭文是研究西周历史的重要文献,对于研究西周时期的职官、礼仪、土地制度等都有极为重大的意义。大克鼎出土后,不少学者对其进行了考释,其中著名的有孙诒让的《克鼎释文》和王国维的《克鼎铭考释》等。

而且,大克鼎的铭文,笔画圆润,结构和谐,是西周晚期具有代表性的金文字体之一,在中国书法史上也具有相当重要的地位。

![]()

在国外,文物被称为Art,

即艺术品。

而在中国,文物之所以被称作文物,

这是因为它身上铭记了我们老祖宗的历史,

它是有灵魂的,

它是一种信仰,

它承载着我们中华民族的文化记忆。

![]()

本期的内容就介绍到这里啦,

下一期更精彩!

【END】

主办单位:

天津港保税区文化中心

咨询电话:

022-84925899