每一件文物,

都是一个记载民族血脉的基因密码。

每一种文明,

都延续着一个国家和民族的精神血脉。

本期国家宝藏,我们一同走进唐朝时期文物——落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴、长沙窑青釉褐彩诗文执壶,跨越历史,静静感受它们的无限魅力。

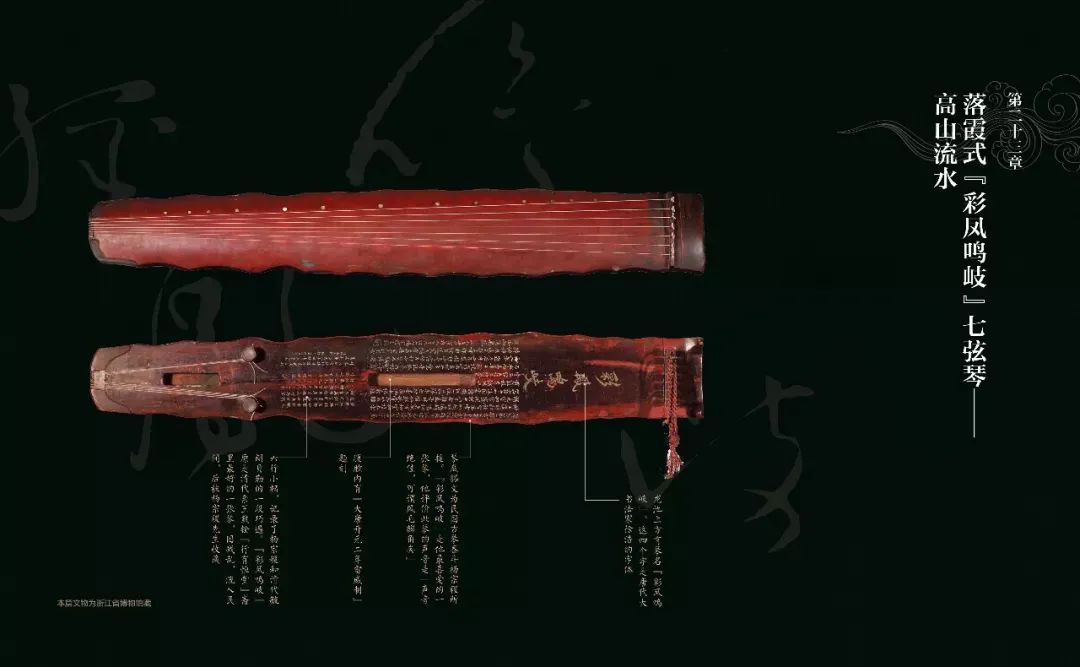

落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴

——高山流水

古琴是中国最古老的弹拨乐器之一,属于漆器,一般而言,不易保存。唐琴不可多得,传承至今的更是凤毛麟角。浙江省博物馆馆藏30多张古琴,其中有6张唐琴。“彩凤鸣岐” 七弦琴不仅为唐琴,还是唐代斫琴名家雷威所斫,在唐琴中属上乘之作,且传承1300多年,依旧保存完好、音色绝佳,当之无愧为稀世珍宝。

落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴

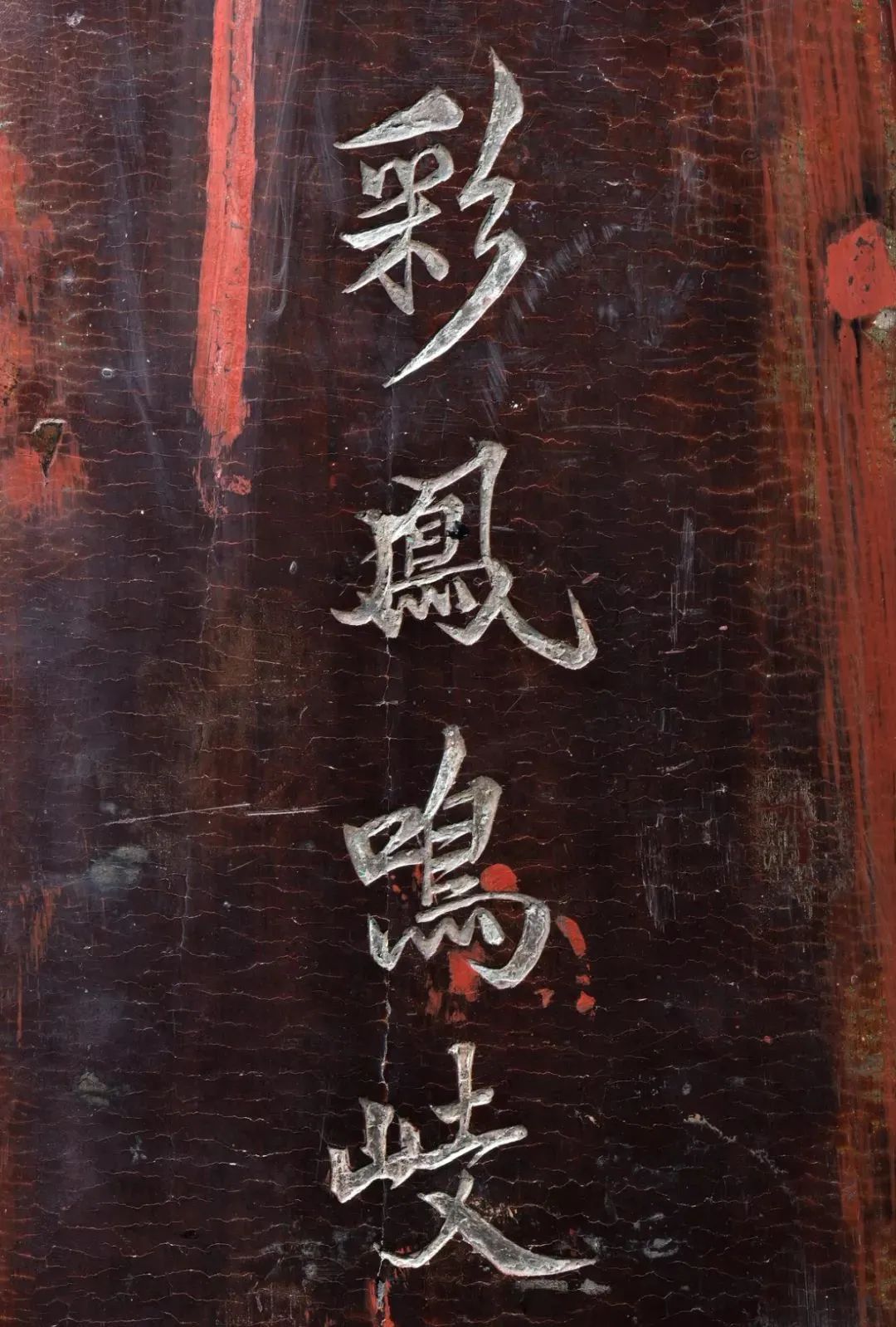

落霞式“彩凤鸣岐”七弦琴制于大唐开元二年(公元714年),目前收藏在浙江省博物馆武林馆区“非凡的心声”专题展厅。琴长约125厘米,有效弦长约116厘米,琴体浑厚,鹿角灰胎,全身朱漆,由松山木所制,配以由13枚贝壳镶嵌而成的长链。琴身呈波浪曲线对称,就像晚霞万千变化,引无尽遐思。琴背有冰裂断纹和小流水断纹,琴面断纹隐约可见。龙池上方有琴名“彩凤鸣岐”,腹腔内有“ 大唐开元二年雷威制”题刻。此琴造型古朴凝重,有钟磐金石之声,在民国古琴界有超凡的地位,民国古琴泰斗和收藏家杨宗稷给其以“声音绝佳”“可谓凤毛麟角”之评价。

琴在西周主要作为祭祀的伴奏乐器,到春秋战国时期,成了抒发感情、表达志向的独奏乐器。由于孔子的倡导,琴还被赋子陶治性情、完善人格的功能。汉至南北朝有大量器乐曲问世,是琴艺发展的重要时期,至唐代达到鼎盛。唐代蜀地是制琴的最佳基地,其中四川雷氏最负盛名,雷家世代斫琴,以雷威最为著名。雷威其人从不墨守成规。别人做琴一般都用桐木,但雷威有时候就用松杉木。他常在寒冬腊月畅饮一番,进入深山,站在树下听风吹树木的声音。如果树木发出延绵悠扬的声音,就取材做琴。雷威所做之琴罕见,常被称为“雷琴”或“雷公琴”。

前世之谜——鬼斧神工雷威造

有据可查的是,“彩凤鸣岐” 最初属于清道光年间定亲王府,是定亲王“行有恒堂”里的第一琴。后来因为1900年“庚子之乱”,八国联军攻入北京,将定王府的收藏劫掠一空,“彩凤鸣岐” 也流失民间。而后,这张琴无意间被民国古琴泰斗杨宗稷先生收藏。定亲王的孙子朗贝勒也是爱琴之人,后来在北京的岳云别业无意间听到杨宗稷先生弹奏这张琴,一时间感慨万千。他觉得自己不如杨宗稷能保护好这把琴,于是嘱托杨宗稷要好好保存。杨宗稷先生有个“半百琴斋”, 这个琴斋收藏了50余张琴,“彩凤鸣岐” 是他最喜爱的三张零之一。琴身背面上的七言长歌就是来自杨宗稷先生的行书题刻。到了1932 年,杨宗稷先生过世,他的“半百琴斋”里一部分古琴转给了当时的浙江政要徐桴。徐桴也是爱琴之人,修建了一栋房子,叫作“塔峙圃”,专门用于放琴。1953年,土地改革结束,这批琴又被徐桴的后人经由镇海文管会捐雕给了浙江省博物馆,一共14张, 其中就包括“彩凤鸣岐”

(图片来源于网络)

20世纪50年代初,浙江省博物馆征集了20余张古琴,以九嶷琴派创始人杨宗稷的藏品为主,包括由他收藏、监制和修复的古琴。

1955年秋,著名收藏家王世襄对这批琴进行了初步鉴定和记录。

2006年,经当代著名琴家成公亮、丁承运鉴定,这批琴中,有10余张为明代以前的古琴,6张为唐琴,且多出自唐代最负盛名的研琴高手雷威、雷霄之 手,“彩凤鸣岐” 就在其中。

2010年,以“凤凰和鸣”为主题的古琴演奏会首次举办,尘封60年的千年古琴奏响了它进入博物馆后的第一声。

从伯牙子期的《高山流水》、司马相如的《凤求凰》,到嵇康的《广陵散》绝响、陶渊明的“无弦琴”,古人将琴视为最亲密的伙伴,并通过它修身养性,甚至齐家治国。很多中国人都有武侠情结,中国侠士有“剑胆琴心”,有剑的刚毅、琴的雅致,刚柔并济。“琴”和“剑”是两个很有中国特色的文化符号,是东方文化的象征。可以说,古琴是一种浓缩了中国传统文化内涵的艺术形式,是传统高雅艺术的典型代表,它不是一件简单的民族乐器,而是一种文化现象。“彩凤鸣岐”之所以能躲避战乱,万古长存,是因为总是能够得到懂琴、爱琴之人妥善的使用和保护。几千年来,古琴一直在很好地活化传承,一直在影响着我们的生活。每听一次琴音都是一次修身养性的过程,都是对中国传统文化的弘扬与传承。浙博开了馆藏唐琴演奏曲目的先河,传承了活化保护这份事业,让每一位华夏子孙都有机会享受这份珍贵的文化遗产。

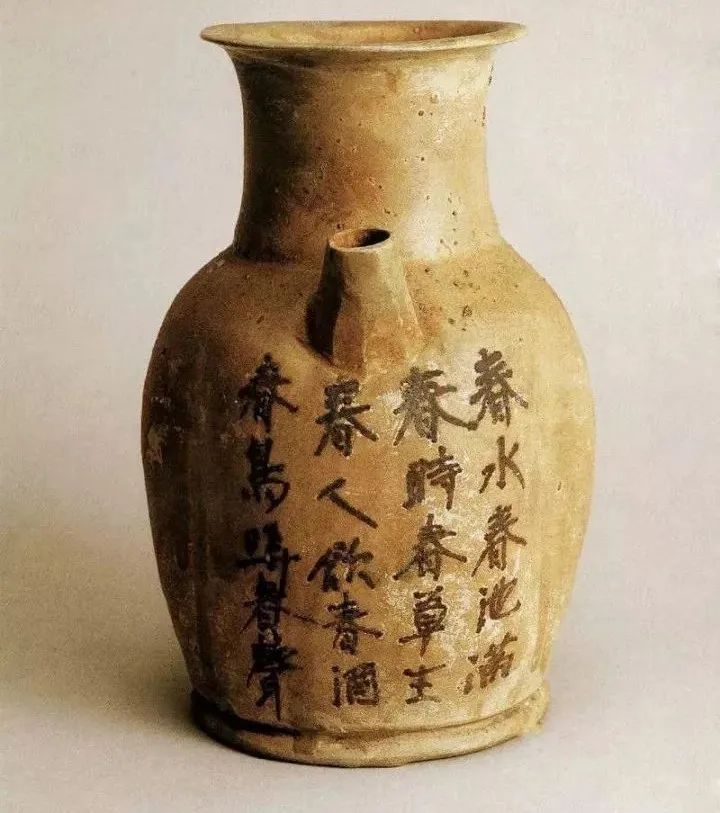

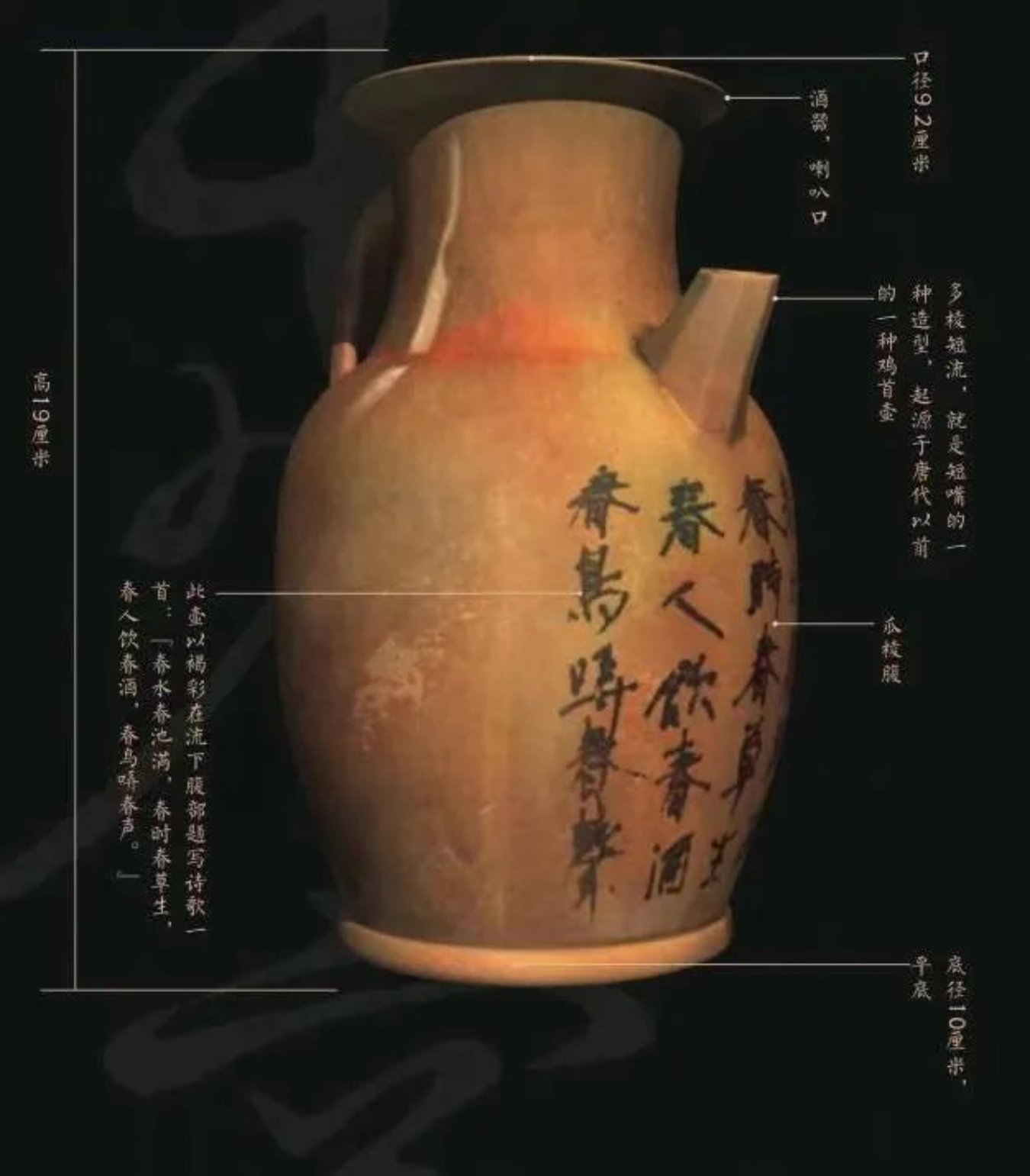

长沙窑青釉褐彩诗文执壶

——中国制造

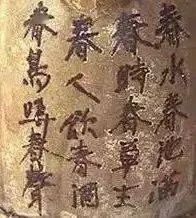

春水春池满,春时春草生。

春人饮春酒,春鸟哢春声。

长沙窑青釉褐彩诗文执壶为唐朝的文物。1983年出土于湖南长沙窑窑址,是 长沙窑的代表作。该壶高19厘米,是用于饮酒的酒壶,因有诗文书写于壶身而得名。壶为瓜棱形腹,粗颈短流,背部装有一执手。此壶以褐彩在流下腹部题写诗文一首:“春水春池满, 春时春草生,春人饮春酒,春鸟哢春声。”诗人以8个°春"字顺次描绘出春天带来的无限生机,有人有景,有盛唐气象;句意简明,朗朗上口,诗趣盎然。

这种执壶,都有个短流,就是短壶嘴的一种造型。这种造型起源于唐代以前的一种鸡首壶。最早在六朝的时候,鸡首壶一开始的鸡首是作为装饰的,没有实际用处。后来鸡首中空可以通水,变成了流。以后的时代,壶嘴越变越长,到我们今天的茶壶和酒壶,跟长沙窑的这种造型都是有关系的。——上海博物馆副馆长李仲谋

(图片来源于网络)

长沙窑是兴起于中晚唐时期的商业性瓷窑,在中国陶瓷史上有举足轻重的地位,是我国第一座彩瓷窑,并首创高温铜红釉,也是第一个引诗书画艺术装饰瓷器的窑口。长沙窑开创的“瓷诗文化”独具特色,而唐代长沙窑青釉褐彩诗文执壶是其中的经典作品。

长沙窑也被称为“铜官窑”、“瓦渣坪窑”,地处今湖南省长沙市北郊铜官镇及书堂乡石渚瓦渣坪一带,是中国唐朝彩瓷的发源地,为唐代重要南方瓷窑。烧制历史可上溯至初唐,晚唐鼎盛,渐衰于五代,现仅存遗址。长沙窑浑圆饱满的造型与写意般多姿多彩的装饰图案,蕴含着细腻又不失潇洒的美感,这根植于秦汉以来扎实而宽松的楚文化之中。长沙窑最重要的成就是首创釉下多彩,打破了当时以青白釉色为主的生产格局,形成了“南青、北白、长沙彩”的鼎立之势。此外,长沙窑的主要特征是创造了“文字、绘画"与瓷器融于一体,更因此行走中国,甚至漂洋过海,成为我国早期外销瓷中的佼佼者。

长沙窑烧制的器物,不仅上面有一些诗文,它还有一例,就是带有商品广告形式。韩国国立中央博物馆就收藏了两件长沙窑三耳壶,壶上写的是“郑家小口,天下有名”,这可能暗含中晚唐时期人们商品意识的形成和发展。从各地出土情况来看,长沙窑产品遍及大江南北,江苏、浙江、安徽、广东、广西、陕西、河南、河北、江西、湖北、福建等省的很多城市都先后有瓷器出土。此外,早在中唐时期,物美价廉、独具特色的长沙窑瓷器,就源源不断地运输、畅销到世界各地。所以,早在1200年前,长沙窑就已成为中国制造代表作,经由海上丝绸之路远销海外,输出了“中国制造”的文化标签。它将中国文化传递给全世界,让文明的光芒蓬荜生辉。

(图片来源于网络)

《国家宝藏》记录着我们的过去,

也昭示着我们的未来,

你我都是文物的守护者,

让我们一同守护文物,

守护历史,

守护中华文明!

主办单位:

天津港保税区文化中心

咨询电话:

022-84925899