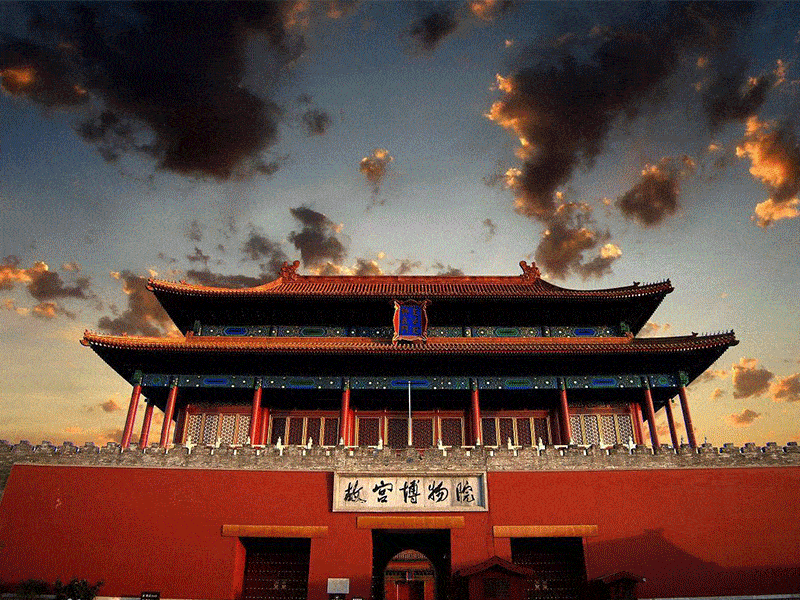

寻味中国

北京篇

看北京美食 · 出门吃吃吃

今“食”“京”味

“清晨一碗甜浆粥,才吃茶汤又面茶,凉果炸糕聒耳多,吊炉烧饼艾窝窝。叉子火烧刚买得,又听硬面叫饽饽。稍麦(烧麦)馄饨列满盘,新添挂粉好汤圆。爆肚抽肝香灌肠,木樨黄花片儿汤。”

——《都门竹枝词》

北京(Beijing),简称“京”,古称燕京、北平。北京是一座有着三千多年历史的古都,北京地处中国北部、华北平原北部,东与天津毗连,其余均与河北相邻,是世界著名古都和现代化国际城市。北京的气候为暖温带半湿润半干旱季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,春、秋短促。北京菜其实为京菜又称京帮菜,它是以北方菜为基础,兼收各地风味后形成的。

今天让我们走进北京美食,看看在北京的一日三餐都有哪些选择!

“从早到晚”之“早”

清晨,街道上满是行人,早点铺已经开张,充实的一天让我们从好吃的早餐开始吧!

细数北京的早点,那可是花样繁多,如:豆汁儿、焦圈、炒肝、包子、面茶、烧饼夹肉、肉丸汤、油饼、豆腐脑、羊杂汤配烧饼等一系列好吃的!其中,最让人印象深刻与闻风丧胆的非豆汁儿莫属了!

豆汁其实是豆汁儿,是老北京独具特色的传统小吃,根据文字记载有300年的历史。豆汁是以绿豆为原料,将淀粉滤出制作粉条等食品后的剩余残渣进行发酵产生的,具有养胃、解毒、清火的功效。

豆汁儿历史悠久,据说早在辽宋时期就已在北京地区盛行,而豆汁成为宫廷饮料是清朝乾隆年间的事情。乾隆十八年(1754年),有人上殿奏本称:“近日新兴豆汁一物,已派伊立布检查,是否清洁可饮,如无不洁之物,着蕴布募豆汁匠二三名,派在御膳房当差。”于是,源于民间的豆汁成了宫廷的御膳,乾隆皇帝命人把豆汁儿引入宫廷,并召集群臣共同品尝这民间饮品,结果众大臣喝完齐声叫好。就这样,豆汁儿同样成为宫廷饮品。

其实和豆汁儿一起搭配的还有另一大传统吃食——焦圈。北京人吃烧饼爱夹焦圈,喝豆汁的时候也爱就着焦圈。

焦圈是一种老北京传统特色小吃,其色泽深黄,形如手镯,焦香酥脆,风味独特。在老北京,男女老少都爱吃焦圈。

焦圈是一种古老的食品。明代李时珍的《本草纲目·谷部》记载:“入少盐,牵索扭捻成环钏之形,油煎食之。”焦圈可贮存十天半月,质不变,脆如初,酥脆不皮,是千百年来人们喜爱的食品。

特色早点还有开头说过的炒肝,它也是北京人早餐桌上的常客呢!

炒肝是北京市的特色传统小吃之一,炒肝具有汤汁油亮酱红,肝香肠肥,味浓不腻,稀而不澥的特色。炒肝儿是由宋代民间食品“熬肝”和“炒肺”发展而来的北京小吃,以猪的肝脏,大肠等为主料,以蒜等为辅料,以淀粉勾芡做成的北京小吃,北京人吃炒干一般都配上包子。

清代炒肝的制售者有铺面和肩挑两种。铺面者首推前门外的会仙居。

炒肝本是由会仙居刘氏兄弟所创制。刘氏兄弟哥仨,起先经营白水杂碎,但时间一长买卖并不景气;哥仨商量着如何改进白水杂碎的做法。恰好当时《北京新报》的主持人杨曼青常常光顾北京小吃店,与刘氏兄弟很熟,知道他们的想法后,便给他们出主意:你们把白水杂碎的心肺去掉,加上酱色后勾芡,名字可不能叫烩肥肠,就叫炒肝,这样或许能吸引人。如果有人问为什么叫炒肝,你们就说肝炒过。哥仨一听甚好,依言而行。哥仨把鲜肥的猪肠用碱、盐浸泡揉搓,然后用清水加醋洗净,用文火炖;肠子烂熟之后切成小段,鲜猪肝则片成柳叶状的条儿。接着准备作料,作料也十分讲究。先将食熬热,把大料炸透后放入生蒜,在蒜变黄时放入黄酱炒好,蒜酱便做好了。此外还要熬上好的口蘑汤备用。作料备好后,就可制作炒肝了。先将切好的熟肠段放入沸汤中,然后放入蒜酱、葱花、姜末和口蘑汤,之后放入切好的生猪肝,马上勾芡,最后撒上蒜泥,炒肝就做好了。汤汗晶莹透亮,猪肠肥滑软烂,肝嫩鲜香,清淡不腻,醇厚味美,炒肝不愧为京城小吃中的佼佼者。吃炒肝时应就着小包子沿碗周围抿食。

北京天兴居制作的炒肝,1997年12月被中国烹饪协会授予首届全国中华名小吃称号。

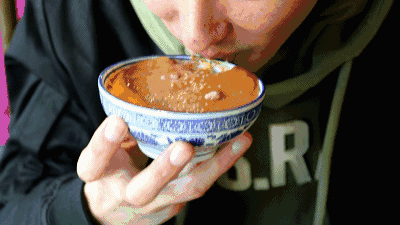

还有一种食物也经常被人当做早点,它就是面茶。

面茶是一种流行于京津地区的特色传统风味小吃。山西晋中、太原等地,也流行一种面茶。面茶不是茶汤,而是将小米面煮成糊状,盛到碗中,然后在它的表面淋上芝麻酱,这样制成的。用勺把芝麻酱盛起来,拉成丝状浇在面茶上。

喝面茶时,碗里的面茶和芝麻酱一起流到口中,每一口都是既有麻酱又有面茶,要的就是这种味道。面茶在北京小吃中,一般在早上售卖。喝面茶很讲究吃法,吃时不用筷、勺等餐具,而是一手端碗沿着碗边转圈喝,非老北京人恐怕无此吃法的。与品尝面茶的风味有关。

油饼和油条一样是老北京的风味,老天津叫果头,老北京人一般把它当作早点。老北京人吃油饼时会就着豆浆吃。油饼的制作方法和油条一样,只不过是做得形状不一样。先把面抻成元饼状,要在上边弄几个洞,再涂上食用油,就可以放入锅中炸了。油饼外酥里嫩,油而不腻,有些人当作早餐食用,配上豆汁更加美味。

除去上述这些特色早点,其实还有很多其它的食物,剩下的就等待着大家自己去挖掘啦~

早点咱们说完了,现在就让我们看看中午都有什么好吃的吧!

“从早到晚”之“午”

其实午餐和晚餐比起来没有什么太大的差异,不过当晚上有约时,午餐一般会吃的简单的,这样才能在晚上吃的更加丰盛!

午餐可以吃经典的老北京炸酱面、懒龙等。

炸酱面是中国传统特色面食,被誉为“中国十大面条”之一。在中国北方十分流行,而陕西、天津、上海、广东、东北也有不同制法的炸酱面。炸酱,即将肉丁及葱姜等放在油里炒,再加入黄豆制作的黄酱或甜面酱炸炒,即成炸酱。面条煮熟后,捞出,老北京人称作“锅挑儿”,浇上炸酱,拌以菜码,即成炸酱面。

老北京人吃炸酱面,冷天讲究吃热的,谓之“锅儿挑”(完全不过水),热天吃过水面,但汤要篦尽。根据季节佐以各种时鲜小菜,谓之“全面码儿”。初春,用掐头去尾的豆芽菜(称掐菜)、只有两片子叶的小水萝卜缨,并浇上过年剩下的腊八醋。春深,在酱里放上鲜花椒蕊儿,称花椒酱,面码儿则是青蒜、香椿芽、掐菜、青豆嘴、小水萝卜缨和丝(条)。初夏则以新蒜、焯过的鲜豌豆、黄瓜丝、扁豆丝、韭菜段等为面码儿。

懒龙,民间食俗,类似花卷一类的面食。“二月二,龙抬头”,二月二这天,每家每户要吃懒龙,传说吃了懒龙,可以解除春懒。所谓懒龙,是用发面蒸的一条长形卷体,做法是把发面擀薄制成长片,放上和好的肉馅,然后卷成长条形,盘于笼屉中,蒸熟后切开,家人分而食之。民俗学家表示,按照老北京的习俗,惊蛰该天应该吃“懒龙”。

但是现很多年轻人已经不再讲究这些了。著名北京民俗专家崔普权老师说,惊蛰这天吃“懒龙”的习俗流传已久。为什么要吃“懒龙”?惊蛰过后,大家要为新的一年奔波了,传说吃了“懒龙”,可以解除春懒。另外,所谓惊蛰就是指虫子等冬眠的动物复苏。故老百姓要在这天驱除害虫,将刚睡醒的家里的害虫除掉。

午餐简简单单的结束后,让我们一起迎来万众期待的晚餐!接下来让我们擦干口水一起期待吧!

“从早到晚”之“晚”

到了晚上,一天的工作已经结束,是时候犒劳犒劳辛勤工作一天的自己了,约上三五好友,大家一起向美食进发!

晚上,各个餐馆内人声鼎沸,一派繁荣气息。大家的餐桌上摆满了各种经典美食,有北京烤鸭、北京爆肚、老北京炙子烤肉、涮羊肉、疙瘩汤、京酱肉丝等。

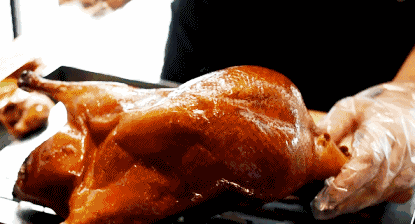

烤鸭是具有世界声誉的北京著名菜,起源于中国南北朝时期,《食珍录》中已记有炙鸭,在当时是宫廷名菜。用料为优质肉食鸭,果木炭火烤制,色泽红润,肉质肥而不腻,外脆里嫩。北京烤鸭分为两大流派,而北京最著名的烤鸭店也即是两派的代表。它以色泽红艳,肉质细嫩,味道醇厚,肥而不腻的特色,被誉为“天下美味”。

明初年间,老百姓爱吃南京板鸭,皇帝也爱吃,据说明太祖朱元璋就“日食烤鸭一只”。宫廷里的御厨们就想方设法研制鸭馔的新吃法来讨好万岁爷,于是也就研制出了叉烧烤鸭和焖炉烤鸭这两种。叉烧烤鸭以“全聚德”为代表,而焖炉烤鸭则以“便宜坊”最著名。据说,随着明成祖篡位迁都北京后,也顺便带走了不少南京里烤鸭的高手。

在嘉靖年间,烤鸭就从宫廷传到了民间,老“便宜坊”烤鸭店就在菜市口米市胡同挂牌开业,这也是北京第一家烤鸭店。而当时的名称则叫“金陵片皮鸭”,就在老“便宜坊”的市幌上还特别标有一行小字:金陵烤鸭。在1864年,京城名气最大的“全聚德”烤鸭店也挂牌开业,烤鸭技术又发展到了“挂炉”时代。它是用果木明火烤制并具有特殊的清香味道,不仅使烤鸭香飘万里而且还使得“北京烤鸭”取代了“南京烤鸭”,而“金陵片皮鸭”只能在港澳、深圳、广州等南方几个大城市的菜单上才能见到。

北京烤鸭的吃法其实并不单一,大致可分为三种:

1、据说是由大宅门里的太太小姐们兴起的。她们既不吃葱,也不吃蒜,却喜欢将那又酥又脆的鸭皮蘸了细细的白糖来吃。此后,全聚德的跑堂一见到女客来了,便必然跟着烤鸭,上一小碟白糖。

2、甜面酱加葱条,可配黄瓜条、萝卜条,用筷子挑一点甜面酱,抹在荷叶饼上,放几片烤鸭盖在上面,再放上几根葱条、黄瓜条或萝卜条,将荷叶饼卷起,真是美味无比。

3、蒜泥加甜面酱,也可配萝卜条等,用荷叶饼卷食鸭肉也是早年受欢迎的一种佐料。蒜泥可以解油腻,将片好的烤鸭蘸着蒜泥、甜面酱吃,在鲜香中更增添了一丝辣意,风味更为独特。不少顾客特别偏爱这种佐料。

建议大家以后有机会可以自己尝试一下,选出一种最喜欢的吃法,如果还有不同的吃法也请各位读者在下方留言区多多留言,大家一起来解锁更多方式!

北京最有名的名吃就是北京爆肚与北京烤鸭。刚刚介绍完北京老鸭,又怎么会少了老北京爆肚呢!

论起北京最悠久最兴旺的小吃,爆肚绝对是其中的佼佼者。

老北京有"要吃秋,有爆肚"的说法,而且老人都很讲究在立秋的时候吃爆肚。

爆肚外形粗糙,焯水蘸酱的吃法也“原始”的很,但爆肚很讲究,不但有用牛肚还有用羊肚。一般羊肚分为:散丹、肚仁、肚领、蘑菇和蘑菇尖,牛肚分为:百叶、肚仁和肚领。吃爆肚的最高境界是吃肚领,口感很嫩,比肚仁还嫩,但很金贵据说要好几个肚才出那么一盘。吃爆肚应该吃的就是个脆劲儿,嚼在嘴里咯吱咯吱的,但不费牙才最好。而且肚爆出来应该有股清香,闻着跟臭豆腐似的肯定不新鲜。吃爆肚,要就着羊杂汤和烧饼一起吃。

京城的几家老字号的爆肚店其实在口感都差不多,区别主要是在调料的配方和切法上。爆肚冯的调料属于北派调料,据说由70多种原料调制而成的。

其实还有一种北方特色食物,那就是鼎鼎大名的涮羊肉。

在北京,提起“涮羊肉”,尽人皆知。因为这道佳肴吃法简便、味道鲜美,所以深受欢迎。又因老北京用铜锅烹饪羊肉为主固亦称“吃锅子”“涮大羊”。关于火锅的起源,有两种说法:一种说是在中国三国时期或魏文帝时代,那时的“铜鼎”,就是火锅的前身;另一种说是火锅始于东汉,出土文物中的“斗”就是指火锅。可见火锅在中国已有1900多年的历史了。

涮羊肉经久不衰,与调料香是分不开的。涮羊肉的调料,包含了“辛、辣、卤、糟、鲜”的成分,构成了独特的香味。

传统七种调味品的勾兑方法:芝麻酱(二八酱——80%芝麻酱,20%花生酱)、酱油为主,韭菜花、酱豆腐为辅,虾油、料酒少许,辣椒油自由。七种调料盛碗上桌,勾兑时,先放料酒、虾油、酱油、韭菜花,搅拌均匀后,放酱豆腐、芝麻酱,用勺顺时针搅拌,最后,再根据客人的要求,放辣椒油。这样勾兑的调料,搅拌均匀,而且,由于液体的先放,固体的后放,搅拌时不沾碗。顺时针搅拌,使搅拌的调料不散不泻。为了迎合广大消费者的需求,更加突出调料的香味,而对传统的调料进行了改革。除了保持了传统风味中“辛、辣、卤、糟、鲜”的成分,更加突出了调料香味。

涮羊肉调料构成五味调和:甘——芝麻酱、花生酱(按8∶2比例),为加强甘味,又增加了绵白糖的成分;咸——酱油、酱豆腐(现又增加了味精);酸——糖蒜(自制的大六瓣糖蒜酸甜适口);苦——韭菜花、料酒(又增加了陈皮、砂仁、草豆蔻、肉果、山奈、白芷等——都含在十三香内);辛——韭菜花、辣椒油,又增加了胡椒粉。同时,鱼露特有的鱼腥味与羊肉本身的香味结合起来,又形成了独特的鲜香味。

除了那些,当然还有特色的北京烤肉,也成炙子烤肉。

传统的炙子烤肉需要把牛羊肉切成薄片,用料汁浸透,加上大量的葱、洋葱在铁炙子烤熟。北京城专卖烤肉的有三大家,即"烤肉宛"、"烤肉季"和"烤肉王"。烤肉季创建于清道光二十八年,只有烤肉宛和烤肉季仍保持着老字号的传统优势,成为驰名中外的北京清真风味特色饭馆。烤肉季坐落在风景如画的什刹海边,前门面对什刹海,后门就对着烟袋斜街,周围是北京民俗旅游区,这给了这家百年老字号更增添了历史的厚重。而且这样的地理位置使得它可以方便更多的游客,所以也让它获得了更多的口碑。

京酱肉丝是北京市的一道著名小吃,属于北京菜。该菜品在制作时选用猪瘦肉为主料,辅以甜面酱、葱、姜及其它调料,用北方特有烹调技法“六爆”之一的“酱爆”烹制而成。成菜后,咸甜适中,酱香浓郁,风味独特。

二十世纪三十年代,北京紫禁城东北方约4里地的一个大杂院里,有一个原籍东北的陈老汉和孙子相依为命,靠做豆腐维生。有一次,陈老汉把猪肉挑出瘦的,切成很薄的片,下锅炒并放豆酱炒好,没有面饼还有点豆腐皮,切成方块,照猫画虎就做好了“烤鸭”,孙子用豆腐皮卷着大葱和“烤鸭”吃的那香就别提有多么高兴了,爷俩度过了一个幸福的春节。

孙子长大后,到全聚德学徒,成了一名水平不错的厨子,烤鸭也是常吃了,却总体会不到第一次吃烤鸭的感受。后来,经过陈老汉的指点,他孙子对菜品不断改进,才有了现今酱香浓郁,肉丝细嫩的京酱肉丝。

饱餐一顿后,可以在餐馆附近的街道走一走,遛一遛,可以看看夜幕降临下的城市,当然也可以当做锻炼身体,因为俗话说的好“饭后百步走活到九十九”嘛!

“从早到晚”之“惊喜”

其实除了一日三餐以外,北京最出名的当属北京的各种小吃,如:驴打滚、艾窝窝、豌豆黄、芸豆糕、炸三角、炸回头、栗子糕等等。

驴打滚,是中国东北地区、老北京和天津卫传统小吃之一,成品黄、白、红三色分明,煞是好看。因其最后制作工序中撒上的黄豆面,犹如老北京郊外野驴撒欢打滚时扬起的阵阵黄土,因此而得名“驴打滚”。

“驴打滚”的原料有大黄米面、黄豆面、澄沙、白糖、香油、桂花、青红丝和瓜仁。它的制作分为制坯、和馅、成型三道工序。

做好的“驴打滚”外层粘满豆面,呈金黄色,豆香馅甜,入口绵软,别具风味,豆馅入口即化,香甜入心,黄豆面入嘴后可以不嚼,细细品,是老少皆宜的传统风味小吃。

关驴打滚的由来有两种不同的说法,其一为:据说有一次,慈禧太后吃烦了宫里的食物,想尝点儿新鲜玩意儿。于是啊,御膳大厨左思右想,决定用江米粉裹着红豆沙做一道新菜。新菜刚一做好,便有一个叫小驴儿的太监来到了御膳厨房,谁知这小驴儿一个不小心,把刚刚做好的新菜碰到了装着黄豆面的盆里,这可急坏了御膳大厨,但此时再重新做又来不及,没办法,大厨只好硬着头皮将这道菜呈到慈禧太后的面前。慈禧太后一吃这新玩意儿觉得味道还不错,就问大厨:“这东西叫什么呀?”大厨想了想,都是那个叫小驴儿的太监闯的祸,于是就跟慈禧太后说:“这叫‘驴打滚’。”从此,就有了“驴打滚”这道小吃。

还有传说清乾隆平息了大、小和卓叛乱后,把新疆的一个维吾尔族首领的妻子抢到宫中作他的妃子,也就是香妃。

香妃被抢到北京后,日夜茶饭不思,乾隆急坏了,传旨给御膳房,说:如果谁能做出香妃爱吃的东西,不但升官,还赏银千两。这一来御厨们大显身手,使出了看家本领,山珍海味,风味名吃,做了数千样,但香妃连看也不看。乾隆只好下旨叫白帽营的人给香妃做家乡吃食送进宫。

话分两头说,香妃的丈夫自香妃被抢进宫后,也跋山涉水从新疆来到北京,藏身在白帽营里,想方设法打听香妃的下落。当他听说皇帝下旨让白帽营的人做一样好吃的东西送进宫去给香妃吃,觉得这是个联系的好机会。于是就做了一盘他家祖传的自制点心江米团子,香妃见到这江米团子,就会知道是她丈夫来了。

江米团子送到宫中,太监问这食物的名字,于是就叫它驴打滚。宫女把驴打滚端到香妃面前,香妃一见,睛睛一亮,知道丈夫来了,便强打精神,夹起一个,轻轻咬了一口。

乾隆听说香妃吃东西了,高兴地不得了。下旨让白帽营的艾买提天天做驴打滚送进宫来。从此,艾买提就天天做驴打滚送进宫来,驴打滚也就出了名。后来又流传到了民间。

其实与慈禧有关的食物还有一个,那就是豌豆黄。

豌豆黄,也称为豌豆黄儿,是北京传统小吃,也是北京春季的一种应时佳品。制作时通常将豌豆磨碎、去皮、洗净、煮烂、糖炒、凝结、切块而成。成品后,外观呈浅黄色,味道香甜,清凉爽口。清宫的豌豆黄,用上等白豌豆为原料做成,因慈禧喜食而出名;民间的糙豌豆黄儿是典型的春令食品,常见于春季庙会上。

接下来给大家介绍一个历史悠久的小吃,那就是艾窝窝。

艾窝窝制作时的主要食材包括,糯米粉(江米)和面粉制成的外皮。其内包的馅料富有变化,有核桃仁、芝麻、瓜子仁、山药泥等营养丰富的天然食材,质地粘软,口味香甜,色泽雪白,常以红色山楂糕点缀,美观、喜庆。因其皮外糁薄粉,上作一凹,故名艾窝窝。

关于艾窝窝的来源有两种说法,一说古已有之,据《明宫史·火集》载:“(四月)初八日,进‘不落夹’,用苇叶方糯米,长可三四寸,阔一寸,味与糉同也。”明万历年间内监刘若愚的 《酌中志》中说:“以糯米夹芝麻为凉糕,丸而馅之为窝窝,即古之‘不落夹’是也。”由此可知,明代已有了艾窝窝。

另有一传说是艾窝窝来源于维吾尔族,与乾隆的宠妃香妃有关。乾隆二十三年(1758),清政府在平定大小和卓木叛乱时,伊帕尔汉家族配合平叛有功,于二十五年随全家奉召进京。伊帕尔汉被召入宫,时年26岁。初封为贵人,后册封为容妃。她不仅长得漂亮,而且浑身自然散发出一股清馨的香气,备受乾隆宠爱,所以叫香妃。

自从她入宫以后她就很思念家乡,整天也是愁眉不展,茶饭不想,乾隆看着心疼,就叫白帽营的人给香妃做他们家乡的点心,而她的丈夫支买提得知这个消息后,觉得这是一个可以见到妻子的好机会,于是混进白帽营,为她做了道他家祖传的糯米团子打算送去,太监就问:“你这点心叫个什么名呀?”他随口答道:“艾窝窝。”在窝窝前而加了个艾字,他想让妻了知道是他来了。传说当官女把艾窝窝端到她面前,报出名字后,她知道是自己的丈夫来了,于是感慨万千,吃了几个,乾隆一看很高兴,就让白帽营的艾买提天天做艾窝离给她吃.,艾窝窝就借若这个美雨执若的爱情故出山厅名,传入了民间。

小吃部分已为大家介绍完毕,不知道大家最喜欢哪种呢?可以在评论区多多分享呀!

啊!对了,看到这些小吃大家是不是已经食指大动,那么接下来就让我们一起动手自己来制作一款尝尝吧~~

看到图片,想必大家都知道我们今天要做的就是简单又好吃的驴打滚!下面让我们一起来学习吧!

我们需要准备的材料有:50克黄豆粉,80克糯米粉,30克粘米粉,110ml左右水,适量红豆沙。材料准备好后让我们开始吧!

1、不粘锅加热,无油无水,放入黄豆面翻炒,3分钟差不多。颜色变深了,就ok了。太久会糊,注意。

2、炒好后过筛,留着备用。闻着有豆香呢。炒好后过筛,留着备用。闻着有豆香呢。

3、粘米,糯米,水,一起混合,用筷子搅拌成糊糊状,筷子抬起来滴答面糊成线那种,就可以了。盘子里抹层油,倒进去,准备蒸锅放水,水开后再放盘子,大火蒸20分钟。关火取出放凉,手摸温乎的,就ok了。

4、案板上多撒熟豆面,像擀饺子皮用的薄面作用。糯米取出放到案板上,正反面都多撒豆面,防止沾粘案板和擀面杖。擀成大椭圆形。整个过程就是多撒豆面!边擀边撒。然后抹上一层红豆沙。卷成卷儿。这步很好操作,无需保鲜膜。擀的不圆毫无问题,卷起来什么都看不到。

5、切成小卷,再撒些豆面,就可以摆盘啦。当天做当天吃,超级糯,豆香唇齿相依。

大家都学会了么?赶紧自己动手试试吧!加油!!

北京美食种类繁多,多由其他菜系演变而来,而特色菜中也不乏一些其他菜系的菜品。其实菜品和人一样,北京是一个多元化多样性的城市,它的包容度很高,不论你是哪里人,来自何处,你总能在这里找到属于自己的那一片天空,就如同不论身处何地你总能找到自己最钟爱的美食一样。

走在北京的街头,看着这里形形色色各不相同的人们,虽然每个人的人生不同,但每当吃饭时间一到,看着那不同的人走进同一间餐厅,吃着相似的饭菜,这样看,其实我们每个人又都是那样的相同。

最后祝每一位在外漂泊打拼的人都能找到属于自己的美食,找到属于自己的那片天空!

The End

(本文部分文字及图片来源于网络)

主办单位:天津港保税区文化中心

咨询电话:022-84925899