民国俊彦

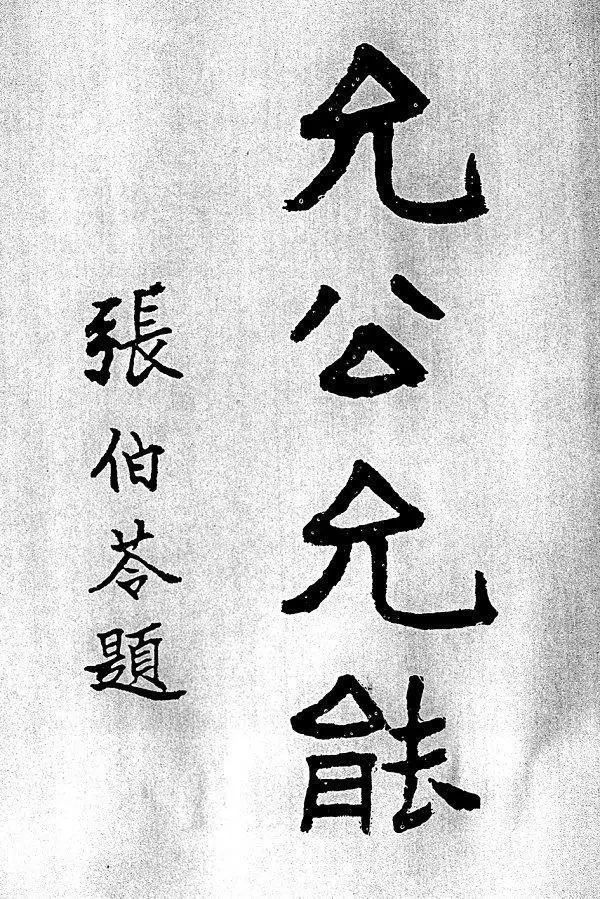

允公允能,日新月异

——张伯苓

“你是中国人吗?你爱中国吗?你愿意中国好吗?”1935年9月17日,张伯苓校长在南开大学开学典礼上提出振聋发聩的“爱国三问”,不仅点燃了抗战时期青年学生的爱国热情,也是对当代学子的有力鞭策。

张伯苓校长提出的问题,是历史之问,更是时代之问、未来之问,需要我们一代一代这样问下去、答下去。今天,让我们一同走近这位著名爱国教育家。

知中国,服务中国

南开的校史上会永远铭刻着一个名字——张伯苓。南开建校之初,张伯苓就坚定要以“知中国,服务中国”为志愿,他也敢于开风气之先,认为“强国必先强种,强种必先强身”。张伯苓曾担任南开系列学校校长40余年,培养出数代英才。

后世看来,他一手开创的南开系列学校,形成了一个完整的包含初、中、高等教育以及教育教学与科学研究机构的现代教育体系,堪称全面探索中国现代教育的大师级人物。

弃武从教

这位伟大的教育家,生于一个风云激荡的时代。张伯苓,原名寿春,字伯苓,生于天津一个秀才家庭。他早年毕业于天津北洋水师学堂,并随船送清廷官员赴威海卫办理移交手续,亲眼目睹了“国帜三易”的屈辱场面。

自强之道,端在教育

甲午战争后,面对列强对中国的瓜分,他深感痛心,于是脱下军服,穿上长衫,执起教鞭,立志办学。他坚信“教育救国”的理念,致力于通过教育提高国民素质,推动社会进步。深感“自强之道,端在教育”,立志“创办新教育,造就新人才”。他坚信,只有通过教育,才能唤醒民族的觉醒,才能实现国家的强大。

创办新教育,造就新人才

张伯苓的教育之路,始于南开中学的创办。他与严修等人,共同携手,于1904年创办了南开中学。南开中学不仅注重知识的传授,更强调品德的修养,这在当时的中国教育界,无疑是一种前瞻性的理念。

学以抑愚,学以救国

然而,张伯苓的视野并不止于此。他深知,中学教育只是教育的一部分,要真正实现国家的强大,还需要高等教育的发展。因此,他在创办南开中学的同时,就开始筹划创办大学。他赴美国学习、考察,汲取先进的教育理念和方法,为南开大学的创办打下了坚实的基础。

允公允能

1919年,南开大学正式建立。张伯苓在开学典礼上激情演讲,阐述了创办南开大学的宗旨——学以抑愚,学以救国。他强调,教育不仅是传授知识,更是启迪智慧,唤醒民族的精神。南开大学的建立,标志着张伯苓的教育事业达到了新的高度。

日新月异

南开大学在张伯苓的领导下,逐渐发展成为一所具有鲜明特色的学府。它注重培养学生的创新精神和实践能力,提倡开放、包容的学术氛围。南开大学的师生们,以张伯苓的教育理念为指引,不断追求卓越,为国家的发展贡献了大量的优秀人才。

打完了仗,再办一个南开

然而,张伯苓的教育事业并非一帆风顺。在日寇侵华期间,南开大学遭受了严重的破坏。但是,张伯苓并没有因此而放弃。他坚信,南开的精神不会因物质的损失而消亡,反而会因挫折而更加坚韧。

以德育为万事之本

当七七事变爆发,日寇狂轰滥炸南开时,张伯苓果断地把南开中学迁往重庆,南开大学也先迁往长沙,后又迁至昆明,与北大、清华组成西南联大。在这个过程中,张伯苓任校委会常务委员,继续他的“救国”教育。

得天下英才而育之

尽管日本敌机时常空袭轰炸骚扰,但张伯苓和他的团队仍然坚持下来,为培养更多的人才和推动抗战胜利不懈努力。他积极组织师生进行复校工作,使得南开大学在战火中得以重生。

张伯苓的一生,是教育事业的一生,也是为国家、为民族付出的一生。他用自己的行动,诠释了什么是真正的教育家,什么是真正的爱国精神。他的事迹,将永远铭刻在中国教育的历史上,成为我们永远的榜样和激励。

在回顾张伯苓的一生时,我们不禁要思考:什么是教育的真谛?张伯苓用他的行动告诉我们,教育的真谛在于唤醒人的内在力量,激发人的创新精神,培养人的社会责任感。教育不仅仅是传授知识,更是塑造人的灵魂,引领人走向未来。

(以上图文内容来源于网络,侵权即删)

文案提供:第一图书借阅室