江水滔滔映江月

柔情荡漾引彩蝶

盖在江心人未识

两岸小调伴歌诀

布依族,中国西南部一个较大的少数民族,民族语言为布依语,汉藏语系壮侗语族壮傣语支,与壮语有密切的亲属关系,通用汉文。

布依族主要分布在贵州、云南、四川等省,其中以贵州省的布依族人口最多,占全国布依族人口的97%。

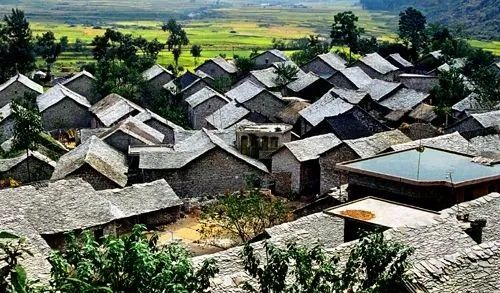

布依族村寨依山傍水,多聚族同姓而居,故有“一条河水共来源,一寨人家同祖宗”的居住特征。

布依族由古代僚人演变而来,以农业为主,布依族祖先很早就开始种植水稻,享有“水稻民族”之称。

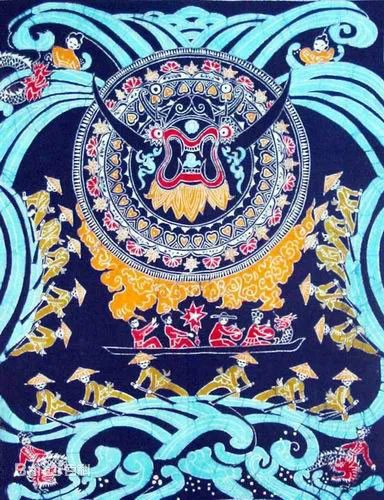

除了发达的山地稻作文化,心灵手巧的布依族人还发展了诸多精湛的民族技艺,包括蜡染、刺绣、织锦、竹编、织染及陶瓷和雕刻等,织物印染更是布依族妇女的拿手好戏。

楼房和半楼房建筑是布依族传统建筑形式。楼房上层高,住人,下层低,圈牲畜,古称“干栏”,或称“麻栏”。它的结构简单,形式美观,适用于南方山区的地形特点。

黔中一带,由于地产石头,从基础到墙体都用石头垒砌,屋顶也盖石板,称为石板房。加上石砌的寨墙和山顶的石砌古堡,形成典型的石头建筑群。如扁担山石头寨共230余户人家,所有房屋沿等高线排列,均以石料建成。

布依族石头寨

布依族尤喜糯食,有多种制作方法,如制成糍粑、圆糖粑、耳块粑、枕头粽和三角粽等。逢年过节,必食糯米饭,并以糯米粑赠送亲友。节日里还喜食用花汁和树叶汁染制的各色“糯饭”。

布依人家户户皆能酿制糯米酒和大米、玉米烧酒。一些地方还制作糯米烧窖酒、菸仁米酒、蔗糖酒等,颇有特色。有的米酒用野生刺藜果搀和酿造,营养丰富,用以款待贵客。刺藜酒酿造技术,已有数百年历史。

布依族特色饮食

素雅、明快、庄重是布依族服饰的主要特色。布依族男女多喜欢穿蓝、青、黑、白等颜色的布衣服。布依族的传统服饰是男着衣衫,女穿衣裙,妇女衣裙均有蜡染、挑衣、刺绣图案装饰。

布依族在服装用料全部采用纯天然的材料,多为自织、自染的土布,有白土布,也有色织布。

据《魏书》“能为细布、色致鲜净”的相关记载,布依族人自古就掌握了纺织精细布匹和多色印染的技术。布依族印染工艺主要有靛染、蜡染、枫香染与扎染四种,许多传统村寨至今仍保留着形态各异的染池。

蜡染,是中华民族文化艺术宝库中的珍品,其制作方法先用铜蜡刀沾蜡液在白布上绘成涡状纹、波浪纹、菱形、对称几何图案等,再以蓝靛溶液配合草药印染,去蜡后即成。成品的自然冰裂纹,形式多样,美观大方。

布依族蜡染

织锦,亦称“纳锦”,布依语称“读桂”。有“羊羔锦”、“鱼儿锦”、“人物锦”、“蝴蝶锦”等式样,图案为菱形、方形、三角形或回形字穿插组合,各色丝线衬托,花纹精致紧密,瑰丽美观。

布依族服饰图案纹样是中华民族几千年远古文明积累沉淀和世世代代传承的结晶,源于布依族古代劳动人民采用独特的视角对客观世界大胆而细腻的观察,凝聚了布依族人民智慧的精华。

布依族是一个十分热爱音乐的民族,有“恋爱神器”勒尤、“交响乐”铜鼓十二调,而“盘江小调”,也是布依人日常生活中重要的表演形式。

“盘江小调”源远流长,主要在盘江畔的布依村寨中分布和流行。

相传在清朝时期,大盘江村一吴姓大富人家专门邀请乐师来家中传授,并将其他布依村寨弹奏的曲子整理加工,归类成106首,此后就广泛地流传下来了。

“盘江小调”的曲调具有浓厚的生活气息,从名字就可以看出,比如:《一根里》、《刮地风》、《过街调》等等。内容主要取材于布依民间口头文学、民间音乐和说唱艺术等等。

虽然叫“小调”,但“盘江小调”曲调又分“大调”、“小调” 两种。“大调”用于婚丧等隆重的场合,音调高昂大方,引人入胜。“小调”则在月夜或“赶表”(谈情说爱)时演唱,音调柔和婉转、优美动听。

“盘江小调”的伴奏乐器除了大家都认识的月琴、二胡、箫外,还有木叶。据说,尤其以凉快的树上摘来的木叶最好。这些乐器基本都是由当地的村民自己动手制作。

(以上图文来源于网络)

“盘江小调”没有乐曲记录,均为民间口传心授,现有很多都已失传。每逢春节、清明、六月六等传统节囗以及婚嫁活动,乐队就会选择适宜的曲调演奏。

每一个民族都是经过漫长的时间才慢慢形成的,一个强健有力而富有生机的民族就应该经得起漫长岁月的考验。

布依族文化从古代发展至今,经历了无数次历史变革,至今依然展现出它磅礴的生命力,足以证明这个民族是顽强而经久不衰的。

文案提供:第一图书借阅室