古人也爱吃吃吃

古代中国,是世界史上农耕文明最长久的国家之一,在农耕文明的加持之下,中国人繁衍生息,逐渐形成了一套有自己特色的华夏文明。

历史在不断发展,农耕文明当中,耕作的对象在不断地变化,古人每天餐桌上的食物也在不断地进化,行至今日,我们已经无法想象古人以何种食物作为美味珍馐了。

今天,跟随小编一起穿越回古代,乐享古代盛宴吧!

看看古人是怎么吃肉的吧!

中华民族有着悠久的食肉史,在漫长的历史长河中,我们祖先凭借勤劳和智慧,将最简单的食材烹饪成一场饕餮盛宴,唇齿留香时至今日仍不减分毫。

古人都吃什么肉?

先从周代饮食说起。在周代,庶人以菜为主,只有统治阶层可以享受肉食。著名的《曹刿论战》中有关于“肉食者”的提法,因为“肉食”是贵族的标志,也是普通百姓对于统治阶层的称呼。贵族食用肉的种类主要为马、牛、羊、犬、豕、鸡,也就是《周礼》中所记载的“膳用六牲”。

那他们都怎么吃呢?

煮,是当时最普遍使用的烹饪方式。在史书中出现次数较多的“亨”、“烹”等词,实际上就是煮。从祭祀再到普通的宴饮场合,煮制的羹食都会出现。

“羹”的种类主要分三种:

第一种是“大羹”,使用于祭祀场合。“大羹不致”,后代人理解为不加调料,没有任何滋味。周人通过食用大羹来表示对先祖筚路蓝缕、开创伟业的恭敬之情。第二种是“铏(xíng)羹”,其名字来源于盛放的容器——“铏”,主要是由菜和肉调制而成,根据肉的种类使用不同的菜进行搭配。“铏羹”也用于祭祀,例如在“飨(xiǎng)尸”和“食前之祭”中都可以见到。第三种是羹中滋味较好的“和羹”,是由肉、米、菜煮制而成,加上盐、醯(xī)、醢(hǎi)、梅等调料,滋味齐全。

还有就是蒸。蒸鱼、蒸猪是当时较为常见的食品。

▲西周晋侯温鼎

东汉陶庖厨俑▲

没有谁能抵挡烤肉的诱惑

隋唐时期,在移民和民族融合现象的推动下,饮食交流逐渐增多,先前的烹饪技艺得到进一步发展。以传统的“炙”法为例,名菜迭出,如以精巧著称的“灵消炙”,在一只整羊中选取最上等的四两肉进行炙取。

还有行军所设宴上的“浑羊殁忽”,价值两三千的鹅一只,去皮毛及内脏之后,用肉及糯米腌制。随后将鹅放入整只处理好的羊中,缝合炙烤。等到羊肉炙熟时,去掉羊肉,只食用鹅肉。

▲宋代彩绘妇人炊事墓室砖雕

宋以市井生活丰富著称,除了烹饪方式发展之外,肉食的加工水平也大幅度地提高。

“火腿”一词最早出现在北宋时期,苏东坡的《格物粗谈·饮食》中曾详细记载了火腿的制作方法——“火腿用猪胰二个同煮,油尽去。藏火腿于谷内,数十年不油,一云谷糠。”

后代,多传“涮羊肉”来源于元代忽必烈行军时偶然所发现的佳肴,然而“涮火锅”的最早形式在宋人的著作中也是有所记录的。

林洪的《山家清供》记载:“山间只用薄批,酒、酱、椒料沃之。以风炉安座上、用水少半铫(diào),候汤响一杯后,各分以箸,令自夹入汤摆熟,啖之。乃随意,各以汁供。”

山间庐舍里,兔肉切成薄片被竹筷夹起放入沸水中,虽不能与今日众人围坐锅前酣畅啖肉而比,但一千年前的那份闲适从容仿佛能从那蒸腾的水汽中氤氲扑面而来。当然,当年那道美食名字也是一等一的好听——“拨霞供”,林洪从“浪涌晴江雪,风翻晚照霞”一句中得到灵感,将山间最美的一抹夕色赠予了这道令无数后人神魂颠倒的美味。

▲甘肃省高台县魏晋墓出土彩绘宰牛图壁画砖

“太湖吃糖圈”:古人的甜食区

谈论“吃”,怎么能少了甜食呢?

我国近代民谚中有“南甜北咸”的说法。在我们的印象中,位于苏南的无锡、苏州及附近的杭州、上海等区域,都有着爱吃甜食的习惯。有趣的是,这些食甜区恰好以太湖为中心,形成了一个名副其实的“太湖吃糖圈”。

“太湖吃糖圈”的甜食代言人

若问到谁最能吃甜,这在苏南一带的老饕们眼里简直是送分题。苏菜中,苏锡菜素以甜为特色,苏南人吃起甜来可是一个赛一个的厉害。

苏南

松鼠鳜鱼、樱桃肉、酱方等苏帮名菜味道或是酸甜适口,或是咸中带甜,总之离不开一个“甜”字。苏式月饼、松仁糖、芝麻糖、猪油年糕等甜味小吃更是捕获了无数吃货粉丝。而提到苏味一绝,当属桂花糖藕。苏州多出产糖藕,藕与桂花一相逢,便是胜却人间甜品无数。拿整节的藕塞满糯米,文火煮熟,浇桂花糖浆,这便是软糯又清香的桂花糖藕。旧时玄妙观内的藕粉圆子,是苏州城里独一份精心制作的名点。要拿瓜子、核桃等各式果仁碾粉,用桂花、猪油等黏合团成圆子,再裹上一层藕粉,不用油炸,只是滚几道沸水,便足以滋发出它柔软香甜的味道了。

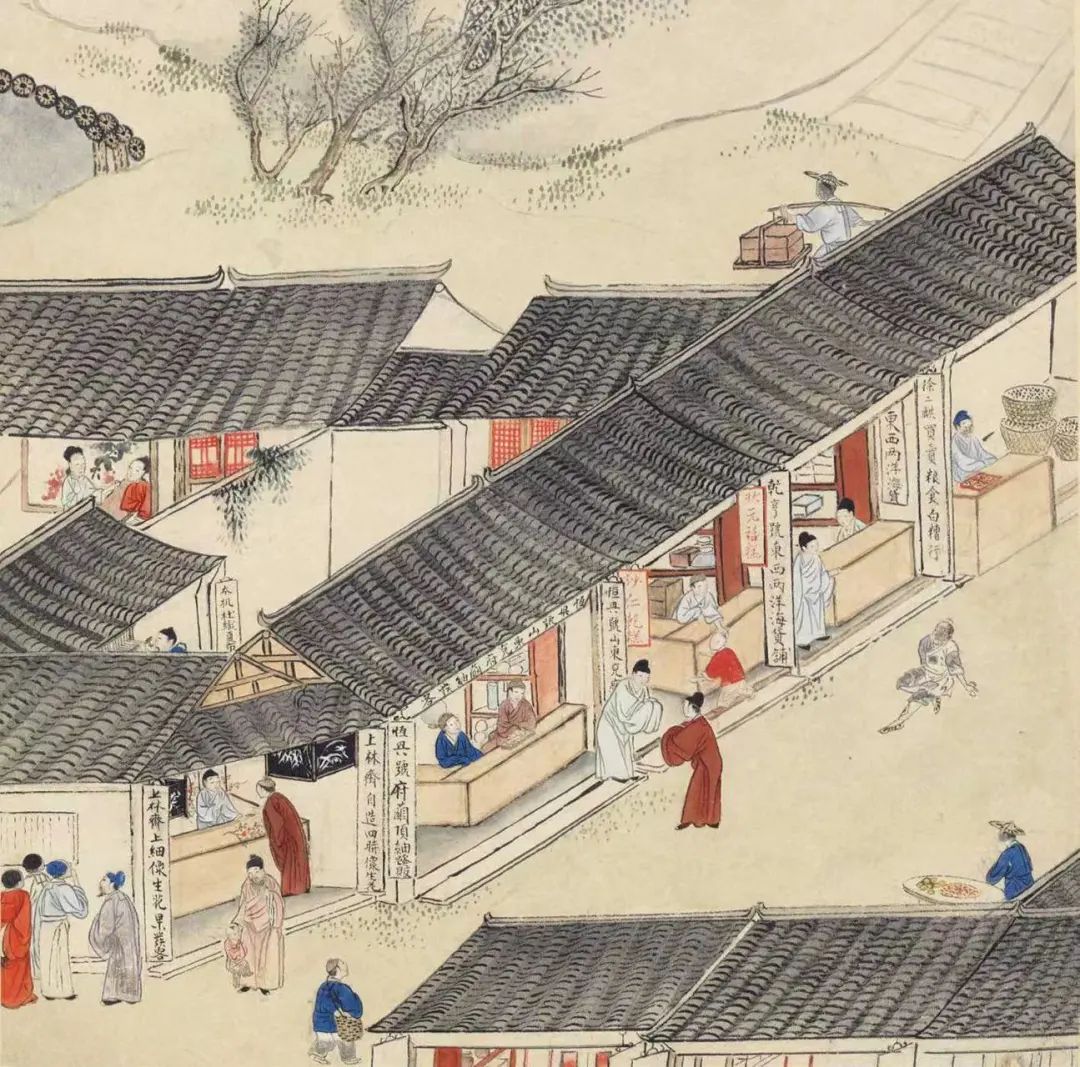

▲清代·佚名 《苏州市景商业图册》内页之一

画面中红衣小童正在糕饼铺买糕点,店家的幌子上写着“状元禧糕”“沙仁乾糕”,都是知名传统糕类小吃

无锡

若论吃糖的厉害程度,无锡人对甜的执念可能连苏州人都无法企及。在讲究“甜出头,咸收口,浓油赤酱”的锡帮菜里,糖是多少无锡人心中的白月光——他们炒青菜要放糖,煮粥要放糖;正宗的无锡拌馄饨是用刚出锅的馄饨伴着酱油和白糖吃的;无锡三大特产之一的“三凤桥酱排骨”,白糖用量比精盐用量足足多了二十多倍。

上海

说完苏南,沿太湖以东,来到上海。与苏州菜同出一脉的上海菜,也为了显示本地饮食特色,自立门户成为“本帮菜”。本帮菜以油多、味浓、糖重、色艳为特色,呈现出来的特点离不开一句“浓油赤酱,无甜不欢”。

红烧肉几乎是听到上海菜就会想起的菜名。肉要用肥瘦相间的猪五花,烧的时候一定要多放糖,用上海人的话讲就是把油“逼册来”。

说起来,早期的上海点心也是源于苏式糕点。比方说青团,用糯米粉混合艾草做成绿色的外皮,里头裹上细腻香甜的红豆沙,咬上一口,细糯松软,唇齿回甘,是老上海人的独家记忆。

杭州

继续往南走,便到了杭嘉湖平原。与上海相似,杭州一带的人吃糖能力虽不及苏南人,但杭州人对于吃糖也有种特别的情愫。

杭州的吃糖一绝更多体现在甜点上,早在宋人周密的《武林旧事》中,就收录了南宋临安(今杭州)市场上出售的“糖糕”“蜜糕”“糍糕”“雪糕”“花糕”“乳糕”“重阳糕”等多个品种。如今,杭州的特色甜点诸如定胜糕、麻球王、小鸡酥、荷花酥、龙井茶酥……同样见证着杭州的富庶与繁华。

更近于太湖的湖州与嘉兴,对于甜点的钟爱程度绝不逊于杭州。

湖州

湖州震远茶食作坊的震远同酥糖,因为酥糖的品种多、香气浓郁、不黏牙,位列湖州“四大名点”而驰名海内外。茶食坊内售卖的玫瑰酥糖、芝麻酥糖、椒盐酥糖、豆沙酥糖、荤油酥糖等各式酥糖,“香、细、甜、酥”,口感丰富,品味极佳,是以传承百年,广受赞誉。

嘉兴

在嘉兴,方为糕、圆为团、扁为饼、尖为粽。嘉兴人有多爱吃糖?他们的甜点可以从年头吃到年尾:除夕有年糕、清明有青团、中秋有月饼,孩子满月有诞生糕,出嫁有坐底糕,婚后有喜糕,造房上梁有元宝糕。

可以说,苏南地区以及上海、杭州、嘉兴、湖州在全国来讲都是赫赫有名的食甜区。

“甜味”传达了一种生活特色,也见证了环太湖地域的富庶与繁华。

吃着吃着就没了:古诗中消失的食物

翻开一本《诗经》,放眼望去能发现各种各样的蔬菜,什么荇菜、卷耳、葑菲、薇菜……我们只觉得名字美丽,却没意识到,这些都是古人常吃的一些蔬菜。

其实,这样的食材有很多,它们出现在各种史书、诗文里,却鲜少出现在我们今天的菜谱里。

它们都是什么?曾经如何走上餐桌的?现在又为何退出了呢?

蔬菜:少了“吃”,却成“诗”

《诗经》里的草木,常作为起兴或象征譬喻的意象出现,事实上,它们都是古人餐桌上的常客,是古代先民将自己在田间劳作的日常经验、纯真的自然情感与质朴诗意相结合的体现。

▲荇菜

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

——《诗经·国风·周南·关雎》

荇菜是一种水生植物,根茎可用来煮汤。因其漂浮在水面上,流动无方,正如淑女之难求。

毛亨的《毛诗诂训传》记载:“荇,接余也。”陆玑在《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》中则做了更详细的说明:“接余,白茎,叶紫赤色,正圆,径寸余,浮在水上,根在水底,与水深浅等,大如钗股,上青下白。鬻(yù)其白茎,以苦酒浸之,肥美可案酒。”

在今天,随便一个浅池野塘,都能看见这种漂浮于水面的植物,只不过很少有人会想到去把它采撷来吃罢了。实际上,荇菜口味不佳,无论是口感还是营养价值,都远不如与它相似的莼菜。

对现代人而言,“参差荇菜”带来的印象也一定不会是吃,而是一幅古朴自然的生活图景。离开了餐桌的荇菜,同窈窕淑女密不可分,成为一种特定的诗意象征。

▲卷耳

采采卷耳,不盈顷筐。嗟我怀人,置彼周行。

——《诗经·国风·周南·卷耳》

卷耳,又叫苍耳。我们可能见过它,但很少吃过它。它可生长于平原、丘陵、山谷等多种地形,可以在荒野路边、田边见到,也可以在院子里见到,总之几乎随处可见。卷耳的幼苗嫩叶是可以食用的,然而滋味大抵不怎么样。古人采食之,既是因为农耕条件不发达,也是因为百姓人家普遍穷苦。年岁歉收时,卷耳是常见的救荒食草。

卷耳作为菜蔬难以下咽,但采摘它的图景中却包含缱绻优美的愁绪与诗情。

主食:“五谷”名存实亡了吗?

所谓“五谷”,是中国人再熟悉不过的表述。

《周礼·天官·疾医》:“以五味、五谷、五药养其病。”郑玄注:“五谷,麻、黍、稷、麦、豆也。”而《孟子·滕文公上》:“后稷教民稼穑,树艺五谷,五谷熟而民人育。”赵岐注:“五谷谓稻、黍、稷、麦、菽也。”

“菽”即“豆”,五谷中存在分歧的主要是“麻”与“稻”。不过,也有可能“五”为虚指,“五谷”是泛指各类谷物。无论如何,各家在注疏时,根据自己的生活经验解释五谷,恰恰证明了这几类谷物在古时的重要地位。

麻

“麻”在五谷中的地位不大稳固,至少它在古时就早早隐退,失去了粮食的价值,为“稻”所取代。这种作物既可制衣,又可照明,果实则能拿来食用,是很有经济价值的作物。

对于古代劳动人民而言,麻籽是主要食品之一。然而这并不是一种美味的食物。之所以能位列五谷,乃是因为可以充饥,可见古代劳动人民生活之艰苦。“麻”的地位衰落是随着人们生产力的发展悄然而至的。而“稻”,则因为灌溉条件的改善,产量与地位都提高了。它逐渐取代“麻”,直至今日仍是中国人最主要的食物之一。

▲汉代麻靴底

黍与稷

古人常常将“黍稷”连在一起说。黍稷均为古时祭祀作物,可见它们在先民生活中之重要地位。

“黍”为“禾属而黏者也”。总体而言,黍的出现频率已经不大可与古时相比。

常与“黍”相伴出现的是“稷”。稷”是一种耐旱作物,因为古代生产水平较低下,抵御自然灾害的能力也较弱,所以,稷在很长一段时间里都是最重要的作物。今日之黍稷,并没有完全脱离人们的食谱,不过,随着生产力的发展,小麦与水稻的产量大大提高,谷物磨制技术也在进步。比起古时,黍稷的地位算是大大衰落了。

永不“消失”的美味

这些吃着吃着就没了的谷物蔬食,曾经在中国历史上扮演重要角色,也在中国人的情感文艺世界里留下深刻的印记,然而,出现在诗文中的它们,美则美矣,细究起来却多少带着苦涩。

食物的消亡似乎并非是一件需要遗憾的事情。那些失去了食用价值的食材,正是因为人们能够吃到更美味、更高产的食物,才退出厨房的。那些已经消失或正在消失的食物,并不会彻底销声匿迹。它们有的从餐桌走进历史,成为一种味觉记忆,引人追怀往昔岁月;有的则从田野走进了文学,成为象征,成为寄托,成为情感的载体。事实上,它们逐渐以另一种方式更加持久地保存着活力。

“美味”仍在延续

中华饮食文化博大精深,寥寥几笔岂能尽述。每个时期、每个地区都有它们的特色美食,每个时期的美味又在之前的基础上不断推陈出新,又融入新的元素,做成色、香、味、滋更加美味的佳肴。

现如今的饮食,已经过了饱腹的阶段,开始由好吃到营养健康的阶段来过渡,关于古代饮食你还知道哪些好玩的事情呢?欢迎评论分享!

以上内容来源于《古人原来这样过日子》及网络

文案提供:电子阅览室