乡土文学之父

百年巨匠

巴金这样评价老友沈从文

——“在朋友中待人最好、最热心帮忙的人只有你,至少你是第一个。这是真话。”

人物小记

沈从文(1902—1988)原名沈岳焕,湖南凤凰人。现代小说家、散文家、文物专家。早年曾在湖南地方军队任职。1924年开始进行文学创作,撰写出版了《长河》《边城》等小说。1930年至1949年,先后任教于武汉大学、青岛大学、西南联合大学、北京大学。1949年后放弃文学创作,历任中国历史博物馆、故宫博物院、中国社会科学院研究员。文学作品代表作有《边城》《长河》《湘行散记》等,译成40种文字在国外出版。两度获提名为诺贝尔文学奖评选候选人,被誉为“中国现代文学中一个最杰出的、想象力最丰富的作家”。

入世,少不更事中迷失自己

年少不喜读书

1902年,沈从文出生在湖南凤凰县,民风淳朴。他和弟弟被寄予厚望,祖父和父亲都希望兄弟俩能出类拔萃。沈家虽是当地的富农,却思想很先进,他的叔伯和表哥等人,都参加了辛亥革命在湘西区域的起义。

尽管起义失败,却让九岁的沈从文感受到“山雨欲来风满楼”的气势,也萌发了日后拿枪拿刀干革命的想法。

沈从文故居

辛弃疾曾说,“少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼。为赋新词强说愁。”尽管此时的沈从文少不更事,在家族长辈眼中是顽劣至极,但是他从未做过什么出格的事。

少年经历,打下基础

即使他不好好读书,也从来没有放弃过认识世界,感受人生的机会。他从大自然和身边形形色色的人物身上,学习做人,感受生活的乐趣。镇上的各家商铺、饭馆、小摊小贩,路上的行人,他觉得有趣,便仔细观察,记在了脑子里。青山绿水,苗家大院,汉人与苗人的友好相处,特殊的风土人情,他也津津乐道。殊不知,这些都是他日后创作小说《边城》的素材。而作为地主家的“纨绔子弟”,他也没有料到自己以后真的会当兵,也没有想到自己会从拿“枪杆子”的转变成握“笔杆子”的。

看世,雾里看花中寻找自己

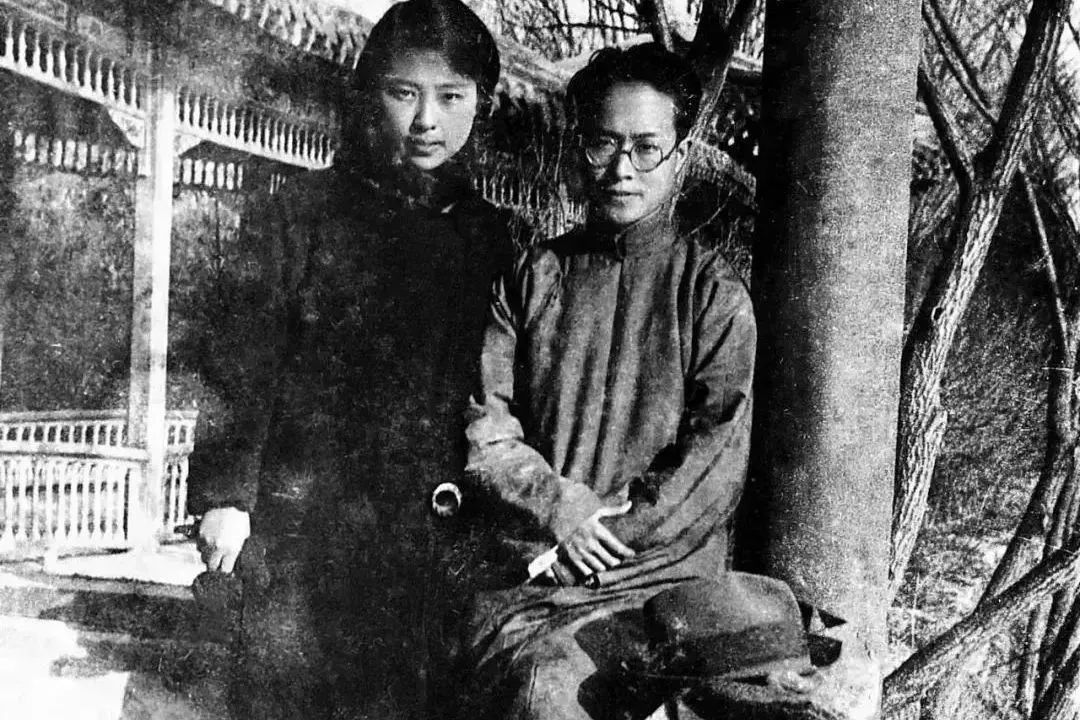

青年时期的沈从文

14岁那年,有人提议送沈从文去参军。家人觉得有道理,便送沈从文参军了。秘书官有个书箱,里面有历史、科学、小说等书籍,在军队无聊的时间,他都可以用读书来解闷,在秘书官的教诲下,沈从文开始渴望读书。沈从文喜欢与有文化的人打交道,也与秘书官做了朋友,也是从这位半个军人和文化人那里,打开了了解外面世界的窗户。

这扇窗户被打开了,也让他开始重新思索自己的人生。他仿佛顿悟了一样。他不能再这样浑浑噩噩地活下去,他要出去看世界,要去学文化,去上大学。

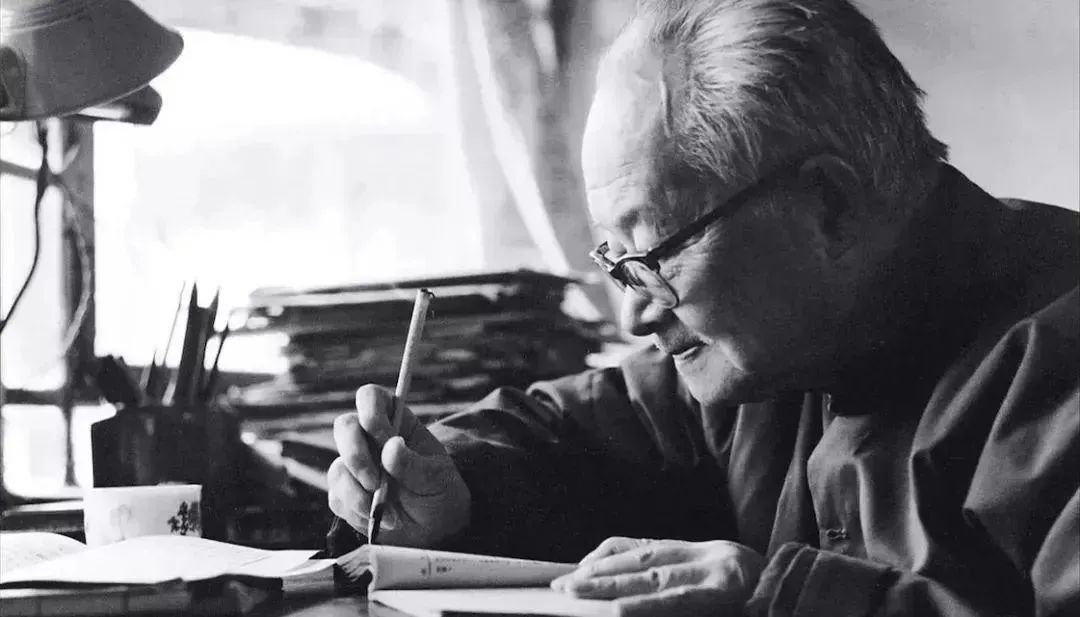

1922 年,沈从文来到了北京。沈从文在回忆录中写道,“我开始进到一个使我永远无从毕业的学校,来学那课永远学不尽的人生了。”最难的时候,两年多没有经济来源,穷到住处没有火炉,买不起棉衣。日子多苦?几天吃一顿,饿着蜷在被子里,一边流鼻血一边写,把上门探望的朋友妻吓得晕倒。 “我倒要看看,我自己支配自己,比命运处置是更好还是糟糕?” 凭着一支笔和一颗心,他硬生生地闯进了北京文坛,成为西南联大中文系教授。

沈从文情感上依恋湘西故土,笔下的文字也总是围绕湘西的风土人情而展开。从1920年代初期至1940年代中期,短短20多年的时间内,他的作品结集80多部,是现代作家中成书最多的一位。善良温和,内心敏感而丰富的沈从文,以恬淡的心境尽取人性的真与善。而对人性真与善的关注和肯定,多集中体现于笔下对女性形象的塑造。

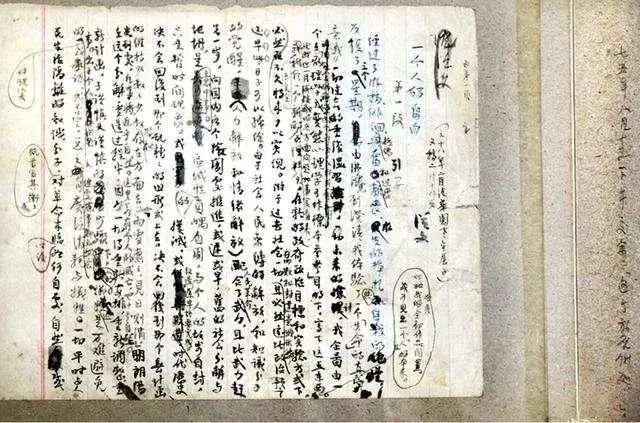

沈从文手稿

其广为人知的作品均采用细腻的笔触刻画出一个个小人物,如:上过战场的士兵、吊脚楼上的妓女、一生漂泊的水手等。他于书写背后始终慈悲地关怀着社会最底层、最可怜、最卑微的一批人,看到他们在用自己的方式努力地活着。

出世,宠辱不惊中守住自己

从文在追他的妻子张兆和时候,是老师和学生的关系。当时张兆和并不喜欢他,甚至跑到校长那里去告发他,但他却依然不屈不挠,不愿退缩。后来,沈从文又被张兆和拒绝了无数次,但他仍没有放弃,直到张兆和被感动到接受为止。

沈从文和张兆和

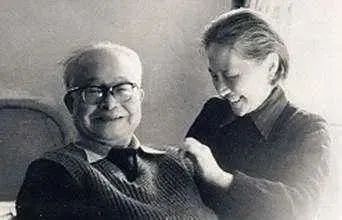

从相恋到喜结连理,沈从文和张兆和度过了六十多年的岁月。然而从抗战至解放后,两人的生活充满了动荡。历次运动的折磨,让沈从文一度精神失常,是在张兆和的悉心照料下,沈从文才渐渐恢复。

解放前,很多文学家都去了香港和台湾,梁实秋和胡适走了,胡适劝沈从文也走,但是,他留下来了。从此,沈从文不断被批斗和打压,这一折腾就是近半个世纪。在这期间,沈从文自杀过,也颓废过,十几年被限制不能写作,调去看图书馆和历史博物馆。他都挺了过来,“此心安处是吾乡”的道理他也渐渐悟了出来。后来他成了历史学家,就守着那些书和文物,把中国历史研究个“底朝天”。沈从文也曾在夹缝中生存,他不惧怕前路坎坷,生活的苟且,命运的多舛,人生的磨难,都击不垮他。因为他有一颗爱国的心,为文学奋斗一生的决心。

(以上图文来源于网络,侵权即删)

文案提供:第一图书借阅室