横扫清华图书馆的民国第一才子——钱钟书

他记忆力超群,精通多国语言,

学富五车,贯通中西;

他是大作家、大文豪、大学者,

写出了《围城》、《谈艺录》、《写在人生边上》等

不朽佳作;

他健谈善辩,妙语连珠,

被誉为“博学鸿儒”、“文化昆仑”,活体图书馆。

没错,他就是旷世奇才

——钱钟书。

01

· 人物小记 ·

钱钟书(1910-1998)

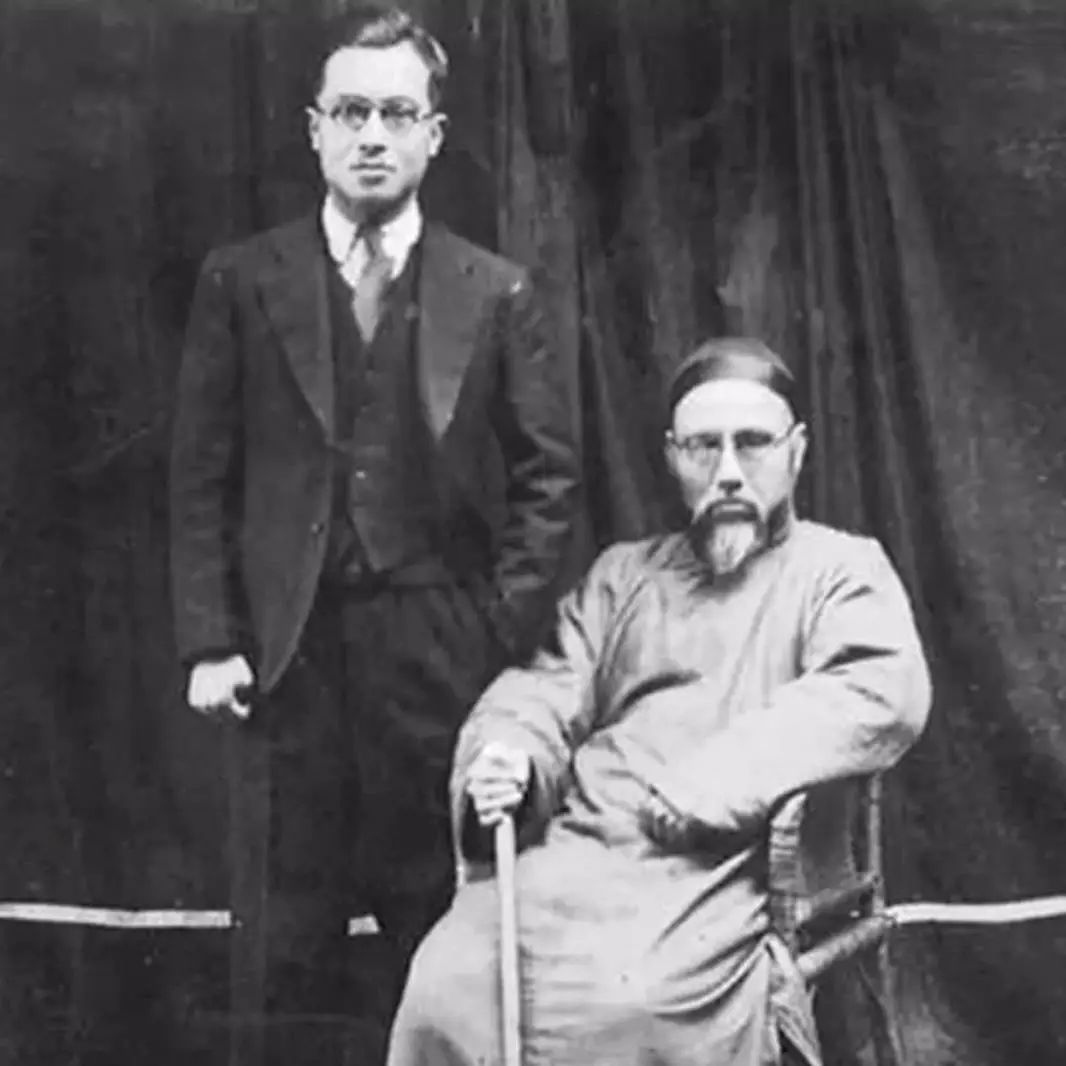

钱钟书,1910年11月21日出生于江苏无锡,原名仰先,字哲良,后改名钟书,字默存,号槐聚,曾用笔名中书君,中国现代作家、文学研究家。

1929年,考入清华大学外文系。1932年,在清华大学古月堂前结识杨绛。1937年,以《十七十八世纪英国文学中的中国》一文获牛津大学学士学位。1941年,完成《谈艺录》、《写在人生边上》的写作。1947年,长篇小说《围城》由上海晨光出版公司出版。1958年创作的《宋诗选注》,列入中国古典文学读本丛书。1972年3月,六十二岁的钱钟书开始写作《管锥篇》。1976年,由钱钟书参与翻译的《毛泽东诗词》英译本出版。

1998年12月19日,钱钟书先生因病在北京逝世,享年88岁。

02

· 奇闻轶事 ·

名字“钟书”的由来

1910年10月20日,钱钟书出生在江苏无锡的一个书香世家,他的父亲正是著名的文学史家、古文学家、教育家、清华教授钱基博。小钱在周岁“抓周”的时候,在众多物品中选择了一本书,还紧紧抓住不放,于是父亲便给他取名“钟书”。也许是名字的巧合,又或许是家风的原因,钱钟书果然很钟爱书籍,幼承家学,熟读古籍,和父亲一样,古文根底深厚。因伯父无子,钟书一生下来就过继给了伯父。那时他常常跟着伯父去茶馆听书,说书人讲了一遍的《三侠五义》、《水浒传》,钱钟书竟然全部记了下来,回去再一字不差地说给弟妹听。他惊人的记忆力从这里得以展现,也就有了后来那个著名的“横扫清华图书馆”的志愿。

“狠人”:横扫整个清华图书馆

1929年,19岁的钱钟书考入清华大学外国语言文学系。不过有意思的是,当时的他数学只考了15分,按照惯例,是不得被清华大学录取的。不过,因为钱钟书的中文和英文成绩都是特优,于是,时任清华大学校长的罗家伦最后大笔一挥,破格录取了钱钟书,这让钱钟书非常感激。

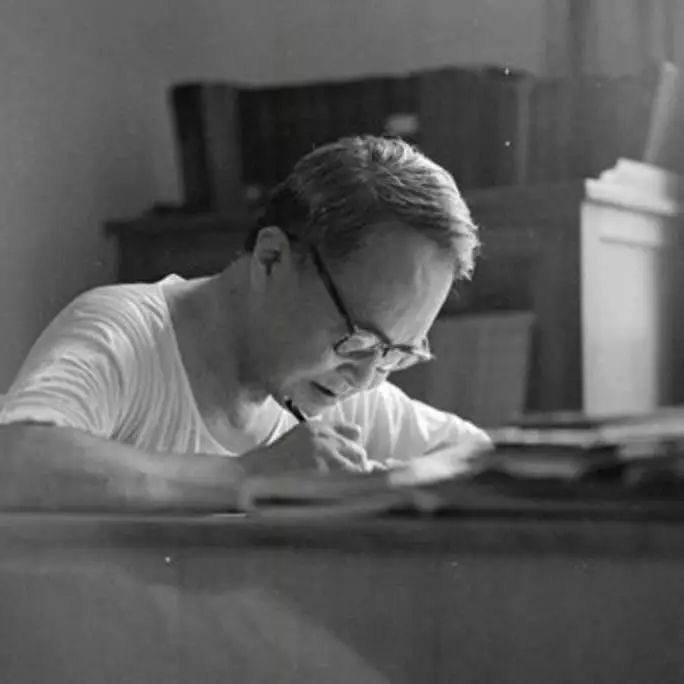

来到清华大学求学后,喜欢读书的钱钟书如鱼得水,清华大学图书馆是他最喜欢去的地方。当时的清华大学图书馆藏书之富,在全国各大学中也是数一数二的,有几十万册之多。每天中午吃完饭以及下午放学后,钱钟书都会第一时间钻到图书馆看书。要是遇到周六周日,他更是全天候地“泡”在图书馆里,“读得经常忘记时间和吃饭”。等到图书馆晚上关门时,他再借阅几本,回到宿舍后再挑灯夜战,看到半夜一两点是家常便饭。令人赞叹的是,钱钟书读书时,从来不挑挑拣拣,雅的、俗的;高深的、浅薄的;国内的、国外的,他都一一借过来看。当时,同班同学甘毓津曾称赞钱钟书道:“他起劲儿时,图书馆库里的书,逐排横扫。他喜欢把书里精彩或重要的部分,用粗铅笔在旁边画上竖线,可惜我当时没有学乖,否则,只去找他画有粗黑线的部分读,也可以省时省力读很多的书。”值得一提的是,钱钟书当真在大学里读完了清华图书馆里所有的书,让同学们全都既震惊又佩服。而所有课上涉及的文学作品,他都读过,以至于他成了老师眼中的“红人”和“顾问”,或授课老师哪天刚好有事,他便临时代替老师上课。有趣的是,同学们对他这个“临时老师”倒是很捧场,“大家不光听得津津有味,而且一口一个钱先生”,让钱钟书颇为受用。

当时,钱钟书的老师吴宓就不禁感慨地说:“当今文史方面的杰出人才,老一辈当中要推陈寅恪先生;年轻一辈当中,则要推钱钟书。他们都是人中之龙,其余如你我,不过尔尔!”时间不长,钱钟书在听到老师夸赞他的话后,立即谦虚地表示:“每个人都有自己优秀的一面,大家也都是我需要学习的榜样。平日里,我只是多读了一两本书而已,实在没有什么值得炫耀的地方。”

又“狂”又“傲”的才子

都说张爱玲的毒舌能秒杀一切段子手,可是在钱钟书的面前,张爱玲根本不够火候。因为从小就爱吐槽,总是怼天怼地,连父亲都拿钱钟书没办法,所以才给他改了字叫“默存”。出自《汉书·扬雄传》的“默默者存”,意思是少说话,默无言,就能避灾免祸,得以长久生存。

然而,随着时间的推移,钱钟书不仅是“狂”,而且还十分“傲”。钱钟书看见同学常风上课时在读《国学概论》,他便得意地对常风说:“这序是我写的,只是用了父亲的名字。”钱基博得知此事后感到有点不爽,在《国学概论》再版的时候就拿掉了这篇序文。

文革期间,钱钟书被点名参加国宴,结果他一再拒绝,说自己很忙,就是不去。通报的人也十分无奈,征求钱钟书的意见,说他身体抱恙不能出席如何。结果钱钟书毫不领情,说道:“不不不,我身体很好!你看,身体很好!我很忙,我不去!”

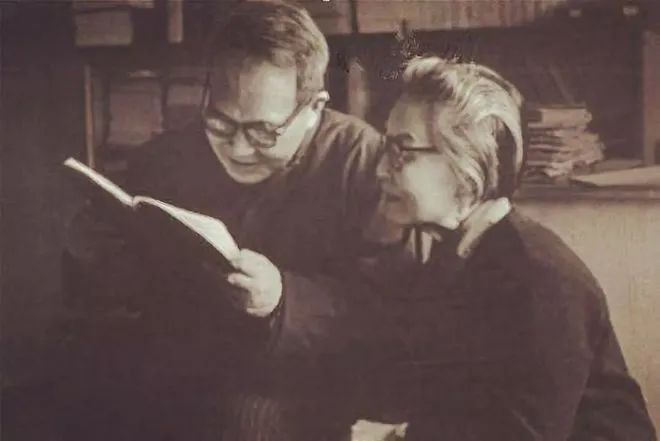

他和杨绛的伉俪婚姻

1932 年的阳春三月,清华大学的古月堂见证了钱钟书与杨绛的浪漫邂逅。他身着青布大褂,脚蹬毛布底鞋,架着老式眼镜,在杨绛眼中“蔚然而深秀”。两位出身书香世家的灵魂,瞬间碰撞出炽热的火花,一见钟情。那简洁而诚挚的交流,驱散了外界的种种流言蜚语,他们的爱情佳话,自此开篇。

钱钟书曾写给杨绛一段极美的文字:“没遇到你之前,我没想过结婚,遇见你,结婚这事我没想过和别人。”他们的爱情,的确经得起高雅的风花雪月,也耐得住平凡的柴米油盐。

婚后,杨绛陪钱钟书去英国牛津求学。初到异国,杨绛很不习惯,但是,为了让钱钟书安心读书,她包揽了所有家务。钱钟书看在眼里,疼在心里,他会早起为杨绛做早餐,还故意把早餐做得花样百出;他会在杨绛午睡醒来时,立马端着一盘自己做的蛋糕走到她面前,满脸得意地说:“这是我亲手为你做的,我可花了不少心思呢”;有时候,他也会像孩子般跟杨绛分享自己新发现的有趣事物,比如书中的某个妙语或生活中的某个小笑话。

女儿钱瑗的降临,如天使般为这个家庭带来无尽欢乐。钱钟书为其取乳名阿圆,满怀欣喜地对外宣告:“这是我的女儿,我喜欢的。”他对阿圆的宠爱,甚至到了与杨绛商议以后不再生育的程度,只愿将所有的爱都倾注于这唯一的珍宝。

女儿钱瑗小时候,钱钟书常常给她讲各种各样奇妙的故事,那些故事里充满了奇思妙想,让钱瑗的童年充满了幻想和欢乐。他会在钱瑗睡觉之前,轻轻坐在床边,用温柔的声音讲述着一个个精彩的篇章,看着女儿在故事中慢慢入睡。

他还会陪着钱瑗一起做小游戏,父女俩在小小的庭院里肆无忌惮地奔跑嬉戏,清脆笑声回荡在空中。有时,钱钟书会故意输给钱瑗,静静看着女儿得意的笑容,他的心里满是幸福的享受。

当钱瑗到了上学年纪,开始读书学习,这时候,作为父亲的钱钟书会耐心地陪在她身边,解答她心中的疑问,鼓励她勇敢探索知识的海洋。

总之,一家三口的生活,虽时有四处漂泊,却时时温馨满溢。

晚年依旧幽默

钱钟书的晚年生活,亦有不少趣闻。1979 年底,他收到一笔高达 8000 元的《管锥编》稿费,在那个年代,“万元户”便是众人望尘莫及的大富豪,自然这无疑是一笔巨款。钱钟书拿到钱后,竟做出一件令人匪夷所思的事,他将钱分成两半,装进两个袋子,然后揣进衣服兜里,对夫人杨绛说:“走,咱去逛商场,当一回富翁!”哪知杨绛亦是有趣之人,不但没有反对,还主动给他当起了保镖。当时,钱钟书已 69 岁,杨绛也 68 岁了,两位老人怀揣巨款,一个昂首挺胸、大步流星地走在路上,另一个则眼观六路、耳听八方,时刻留意是否有小偷。他们就这样童心未泯地逛了好几圈,却因两人物欲极低,什么都没买便空手而归。

还有一次,钱钟书家里的灯泡突然就坏了,他自己动手换,结果不小心摔了一跤,杨绛闻声赶来,又好气又好笑。钱钟书却像个孩子一样笑着说:“我这是在探索新的领域呢。”

美国一所著名的大学邀请他去讲课,报酬高达 16 万美元,堪称天价。然而,钱钟书又是毫不犹豫地拒绝了,其理由甚是绝妙:“你们学校的研究生论文我都看过了,以这样的水平,我去给他们讲课,我怕他们听不懂。”

钱钟书晚年时,其司机不小心撞了人,需要赔钱,便来找他借。钱钟书问司机要借多少,司机说需 3000 元,他直接说:“我给你 1500,不用你还了。”原来,钱钟书对其他人借钱亦是如此,若有人借 1000 元,他便给 500;借 500,就给 250,且都不用还。或许是他深知自己脸皮薄,不好意思拒绝别人,又怕借出去的钱要不回来,便用这种方式,既不得罪人,自己心里也无牵挂,可谓两全其美。有好事者问钱钟书对金钱的态度,他十分幽默地说:“我都姓了一辈子‘钱’了,还会在乎钱吗?”

回首钱钟书先生的一生,

他的才华横溢,他的狷狂不羁,

他的深情款款,他的风趣幽默,

皆如一幅波澜壮阔的画卷,

在历史的长卷中永不褪色。

他留给我们的,

不单是那些不朽的著作,

更是一种精神的灯塔,

激励着我们在求知的道路上不懈探索,

在情感的世界里坚守忠贞,

在生活的波澜中保持乐观。