简 策

札,栉也。

编之为栉齿相比。

文字的诞生,才让书籍的出现成为可能,但书籍并不是从有了文字就开始出现的。为什么这么说呢?

其实很简单,只有装订成册的才能称之为书籍,我们再来看早期的文字载体,多半是甲骨、玉石、青铜器等。

你们能想象这样的书写材料被装订成书册吗?先不说玉石、青铜器不可能进行装订,即便能装订成册,恐怕古人还没学到知识就先成为了“举重运动员”。

我们再来看甲骨,出土的甲骨上也有少量钻孔,可能曾用绳子进行串联,但主要的目的仅仅是为了排序,很难算得上是装订。

那么问题来了,我国古代最早的书籍是怎么“装”出来的呢?《墨子》中记载:“以其所书于竹帛,镂于金石,琢于盘盂,传遗后世子孙者知之。”所谓“书于竹帛”,就是书写在竹简或缣帛上。

什么是简策?

古人在不少文章中对简策都有过具体的描写,其中,刘勰在《文心雕龙·书记》云:“古史世本,编以简策,领其名数,故曰录也。”

在古时候,竹片称为“简”,木片称为“牍”或“札”,若干简编缀在一起的叫“策”,后世所说的"册"便是从这衍生而来的,而编简成策的绳子叫做“编”。

简策作为中国早期的书籍形式之一使用起源很早。《尚书·多士》记载:“惟尔知,惟殷先人,有典有册,殷革夏命。”说明商代的祖先已有编连的简策,记载了商代推翻夏王朝统治的史实。由于竹木易得,书写记事比甲骨、青铜、玉石等记事材料方便,篇幅不受限制,编连成策后阅读存放也较便利,因而书籍的生产比过去容易得多。中国先秦时期的古籍,最初就是写在简策上而流传下来的。

简策书看起来制作很容易,但实际上古人为此也是煞费苦心。

简策书如何制作?

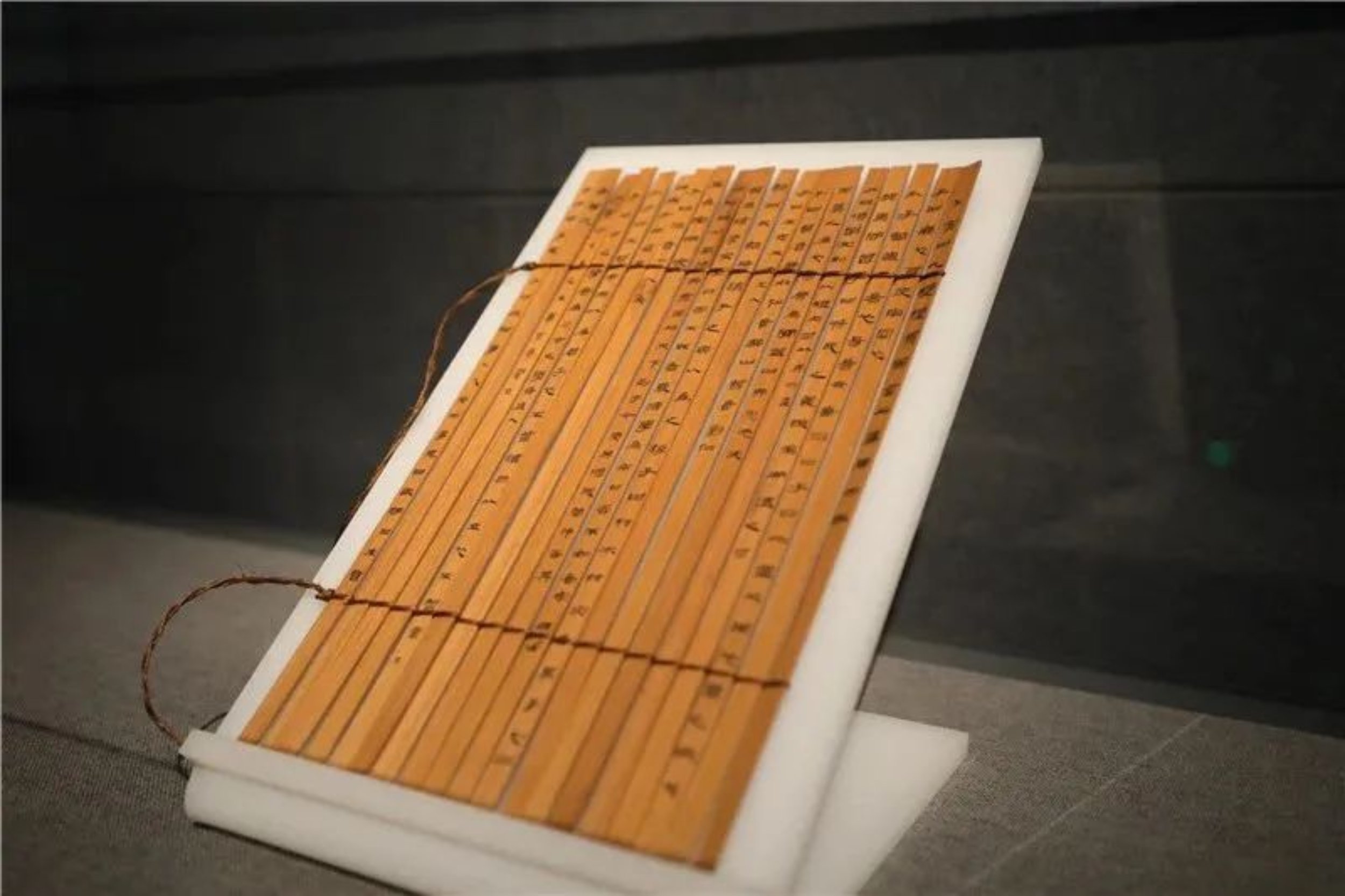

海昏侯刘贺墓出土竹简(复制品)

大家都知道竹片、木板的保存期限并不长,很容易就发生霉变、虫蛀,于是我们的先辈就研究出了一套完美的制作技艺。

首先要挑选出合适的竹子,然后进行裁竹、煮竹和烘竹等系列处理:

选竹:通常选用生长期为三年的竹子最适宜,它们枝干挺直,纹理细致,适合制作和书写,而竹龄过长或过短的竹子作出的竹简易裂,易变形。

裁竹:将竹子按竹节或者需要的长度裁成筒状竹段。竹子本身含有大量水分和糖分,如果不经过处理直接使用,最后的成品竹简就很容易腐蚀或者虫蛀。为了防止这种现象的产生,就要经过煮竹和烘竹这两道程序,排出竹子中的糖分和水分,保证最后竹简成品的质量。

煮竹:首先要在水中加入山奈、野花椒等特殊的防虫草药,在水处于常温状态时放入,然后生火加热。当水沸腾达到100摄氏度后,注意保持温度,两个小时后停火,最后自然冷却。

烘竹:就是将烫煮后的竹子放到特殊的烘房中,进行高温脱水,烘干竹子,防止腐坏。烘竹大约需要一星期左右时间,并且昼夜不停火。这一过程称为“杀青”。

二次裁竹:就是将筒状的竹段进一步裁成宽窄、长度一致的细竹片。

刮青:就是用工具刮去竹子表面的青色竹皮。在刮青过程中,一定要顺着竹子生长纹理轻刮,力度要均匀,否则就会在竹片表面产生凹凸不平的现象。刮青后的竹片表面均匀,显得更加明亮、通透。

打眼:先选出一个竹片,在距离竹片一端一厘米左右的位置钻透。这个钻好洞眼的竹片可以作为其他竹片打眼的模具。所有的竹片都要以此为准,在竹片的两端,分别打眼儿。这样洞眼儿的位置、大小就可以保持一致。

编册:用丝绳、麻绳等分上下两道编连简片,即可用来书写文字。也有先写字,然后再按顺序编联成册的。

古人为保护正文少受磨损,常常会在正文的前面留一条或多条空白简,称为“赘简”。编成后,以最后一根简为轴,自左向右收卷,卷成一束,写有书名和篇名的赘简正好露在最外边,成为“封面”。上端写篇名,便于检索;下端题书名,便于归类保存,其目的与线装书的书口类似。

卷好的简策用绳子捆扎好,装入帛布囊中,或盛放在筐箧里,这样一卷简策就算是“装帧”完毕啦。

赘简

天一阁集 线装

简策作为中国最早出现的书籍装帧形式,对后世书籍装帧的形态发展都有着重要的推动作用,所体现的书籍保护理念对后世影响也颇大。比如赘简演变成护封、封面和扉页,“帙”、“囊”演变成“函套”等。

封面

扉页

函套

简策的发现

简牍起源于何时?据郭沫若的推测,可能在殷代已经出现。不过,从现代考古发现的实物来看,只限于战国和战国以后,而且相沿很久,从上古直到公元3或4世纪,一直作为书写的主要材料和图书的载体。直到东晋末年(公元400年后)才逐渐被纸所替代。

由于年代久远,直接流传下来的简策实物,只能从考古发掘中获得。古代的发现,原物已不存在,有文献可征的共有九次,其中最主要的有两次:

第一次发现是在西汉武帝末年,鲁恭王破孔子宅,在宅壁中发现了一批战国时代的竹简。内容是战国时期人们抄写在竹简上的儒家经典,即用古文写的《尚书》、《礼记》等数十篇,因与当时的传本不同,故称为“古文经”。

晋太康二年(281年),汲郡(今河南汲县)人不准盗发魏襄王墓得竹书数十车,统称“汲冢书”。流传至今的有《逸周书》《竹书纪年》《穆天子传》《琐语》四种,但都不是原本。

《汲冢书考》

当然,以上两次所发现的竹简都未能流传至后世。

近代从19世纪末到1949年共有八次发现。多是汉晋时期的木简,地址均在西北地区,其内容多为古文书、信札及簿册等,图书有《论语》、《尚书》及日历、方书等。其中特别值得一提的是,1930年西北科学考察团在今甘肃额济纳河流域黑城附近,发现汉代木简1万多枚,因该地区原属汉代张掖郡居延县,故称居延汉简。这是1949年前出土最多的一批,内容涉及西北边塞地区的行政、边防、邮驿、屯田及戍卒的日常工作和生活等许多方面。

居延竹简

1949年后,出土的古简更多,除原西北一带之外,沿黄河流域、长江流域及沿海一带均有所发现,而且数量比以前发现的多得多。仅1996年9月至11月在湖南长沙走马楼22号古井内清理出十几万枚三国时期的吴国简牍,其总数就超过全国历年出土简牍的总和。不过主要是档案文献,不包括图书。

2008年7月,校友赵伟国向母校清华大学捐赠了2388枚战国竹简,被称为“清华简”。这批竹简由校友赵伟国从境外拍卖所得后捐赠给清华大学。至于这批竹简的出土时间、流散过程,如今已不得而知。竹简上记录的“经、史”类书籍,大多数前所未见。

清华大学藏战国竹简

(以上图文均来源于网络)

文案提供:青少年阅读体验中心