有权不滥用,民情不忘怀的好公仆——杨善洲

【细数廉洁人物】

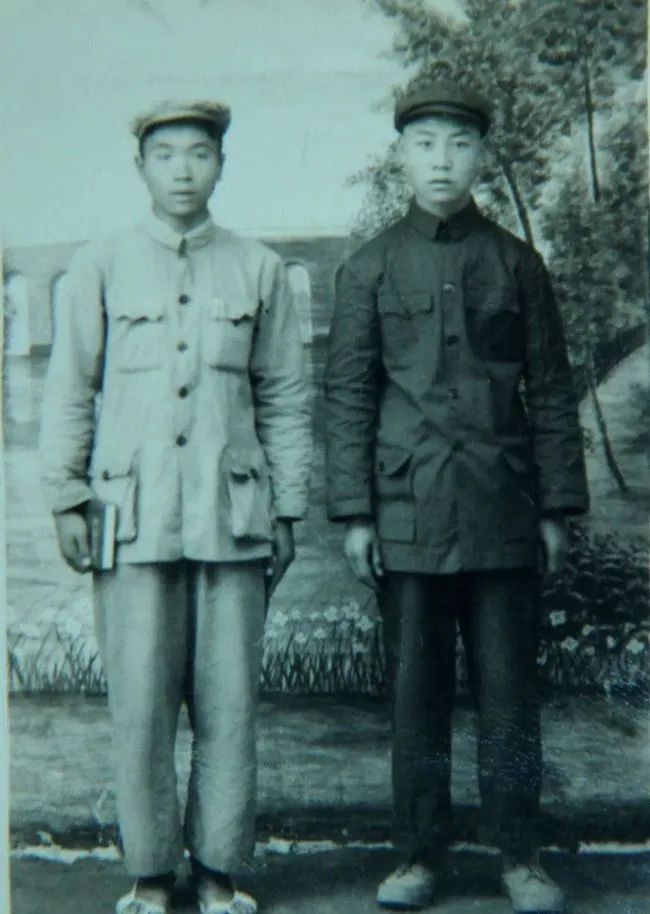

杨善洲,1927年1月生,云南省保山市施甸县人。1951年5月参加工作,曾历任区、县主要领导,担任地委领导近20年。

杨善洲无论是在职期间还是退休以后,始终坚守共产党人的精神家园,把党和群众的利益放在个人利益前面,淡泊名利,始终公而忘私、廉洁奉公,永葆一名优秀共产党员的本色。

杨善洲是党员干部的学习楷模,是离退休老同志的优秀代表。他一辈子忠于党的事业,一辈子全心全意为群众谋利益。他的模范事迹和崇高精神感人至深,赢得了社会各界的高度评价。他先后获得全国绿化奖章、首届中华环境奖提名奖、全国十大绿化标兵、全国环境保护杰出贡献者、全国优秀共产党员、全国老干部 “老有所为”先进个人等荣誉称号,被评为“2011年度感动中国人物”。

'' 俯首甘为孺子牛 ''

1985年,保山地委建办公大楼,第一层已经建起,这时,昌宁金华乡发生水灾。杨善洲立即赶往灾区,看到老百姓受灾严重,十分难过,回到保山,命令办公大楼在建项目马上停工,把资金拿来救灾。有人想不通,认为可以从其他地方调动资金,杨善洲激动地说:“如果眼看着人民群众在受苦,我们却安逸地坐在这么富丽堂皇的大楼里,悠闲地办公,你不觉得有愧吗?”

在杨善洲的心里,对人民群众永远怀着一种谦卑与敬重,他们真正是主人,他是公仆。公仆如牛。杨善洲说:“我就要俯首甘为孺子牛!”

工作数十年来,杨善洲始终艰苦朴素,两袖清风,常年住在办公室旁一间10多平方米的小屋里,从不占公家一点便宜。他下乡,总像一个三人战斗小组,司机、秘书,一辆212吉普,其他随员一个不要。上路,直奔田头。碰上饭点,老百姓吃什么,他吃什么,吃完结账,绝无例外。走到哪里,看到困难的人家缺衣少被,遇上哪个群众买种子、买牲口少钱,他就从自己兜里往外掏。有人劝他不必,他说:“我是这里的书记,老百姓有困难,我能看着不管吗?”

'' 后门的锁是没有钥匙的''

杨善洲的二女儿杨惠兰是乡里的民办老师,那年考地区中专差一分落榜,他拍着女儿的肩头说:“别难过,明年再考。”女儿问:“爸爸,要是明年还考不上,你能给我安排个工作吗?”他严肃地回答:“不行!我没这个权力。”后来女儿考上了公办教师。为此,县里特别叮嘱杨善洲的秘书:“请你 一定要告诉老书记,他家老二是自己考上的,和我们没关系。”

在杨善洲眼里,权利是人民的,它只是为人民来行使,行使的标准,就看符不符合人民的利益。

有一年,他的一位老相识从外地回来分配到公社工作,老相识找到他,希望帮忙转到城区。杨善洲说:“为什么首先考虑的不是工作而是个人利益?这是党组织集体研究决定的,你应该去报到,以后有困难再研究。”

在回地委的路上,杨善洲对秘书说:“地委是党的机关,要告诉机关所有的干部,不能为那些只图个人利益的人开方便之门。”

回到地委,一位亲戚早已在屋里等候:“大哥,你现在说话办事都管用,把我爱人和小孩从乡下调进城里吧。就求你这一次……”杨善洲笑了:“我这个共产党的干部可真不好当,办私事的都把我给包围了……”他对这位亲戚说:“我手中是有权力,但它是党和人民的,只能老老实实用来办公事!”

多少年来,杨善洲把“后门”关得紧紧的,但他的“前门”总是敞开的。地区农科所农艺师毕景亮的妻子和两个孩子都在农村,家里比较困难,杨善洲在地委常委会议上提出:“像毕景亮这样的科技干部我们要主动关心他,尽快解决他的困难。不光是他,也要注意解决其他科技干部的后顾之忧。”

群众说:“老书记‘后门’上的那把锁是没有钥匙的,但是他帮助干部群众解决困难的钥匙却揣了一大串!”

''粮书记''

杨善洲从20多岁起就把自己的根牢牢扎在群众之中,担任县领导到地委书记,他一年里大部分时间都在乡下跑,很少呆在机关。杨善洲常对地委一班人说:“我们干工作不是做给上级看的,是为了人民群众的幸福,只要还有贫困和落后,我们就应该一天也不安宁!” 不安宁,成为杨善洲烧在心头的一把火,为了群众能过上好日子,他一刻也不安宁。

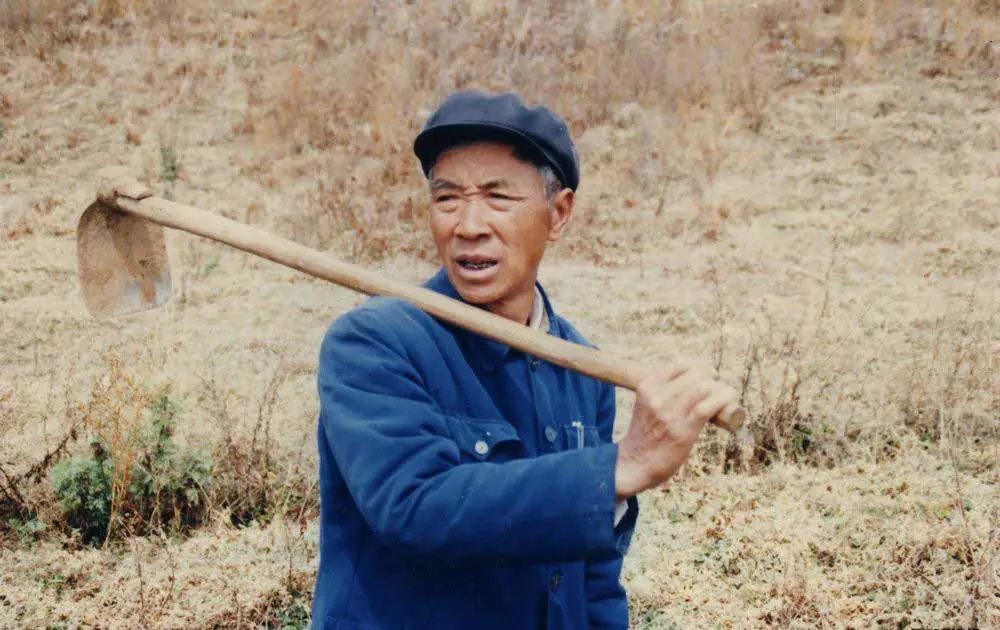

“一人种三亩,三亩不够吃。”这是早年流传在保山地区的顺口溜。由于保山地区山区面积占91.79%,土壤贫瘠、种植方式落后、农田水利设施薄弱,农业产量在解放初期很低。杨善洲看在眼里,急在心上:“我们是党的干部,如果老百姓饿肚子,我们就失职了!”他专门在保场乡种了半亩粳稻试验田,试验“三岔九垄”插秧法。一亩地可以提高产量三四百斤。为让群众熟练掌握这一种植技术,他常年跑田间地头,亲自示范推广。

1982年的插秧季节,龙陵县平达乡河尾村的几个农民正在地里忙活。一个农民打扮的老者走了过来:“你们插秧的方法不对, 村干部没跟你们讲‘三岔九垄’插秧法吗?”农民们以为他是路过的农民,没好气地答:“你会栽你来栽嘛!”杨善洲二话不说,卷起裤脚就下了田,一边讲一边示范。插秧是倒着插,越往后插得越快,农民们惊奇地发现,很快他就跑到最后去了。直到现在, 保山当地群众插秧还用这个“三岔九垄”。

保山有5个县,99个乡,每一个乡都留下了杨善洲的脚印。龙陵县木城乡不通公路,是最远的一个乡。他上任不久,便徒步4天进入木城乡。为提高亩产解决群众温饱,他亲自试验“三岔九垄”插秧法。他还推动了“坡地改梯田”、“改条田”、改籼稻为粳稻等各种试验田。1978年至1981年,保山的水稻单产一直保持全省第一。

1980年,全国农业会议在保山召开,保山获得“滇西粮仓”的美誉,杨善洲则被人们称作“粮书记”。毋庸回避,杨善洲也不是事事都看得准。他也承认自己在某些问题的认识上落后于农村改革的实践。但当他一旦了解到群众的意愿,便会义无反顾地为之奋斗。

''生命不结束,服务人民不停止''

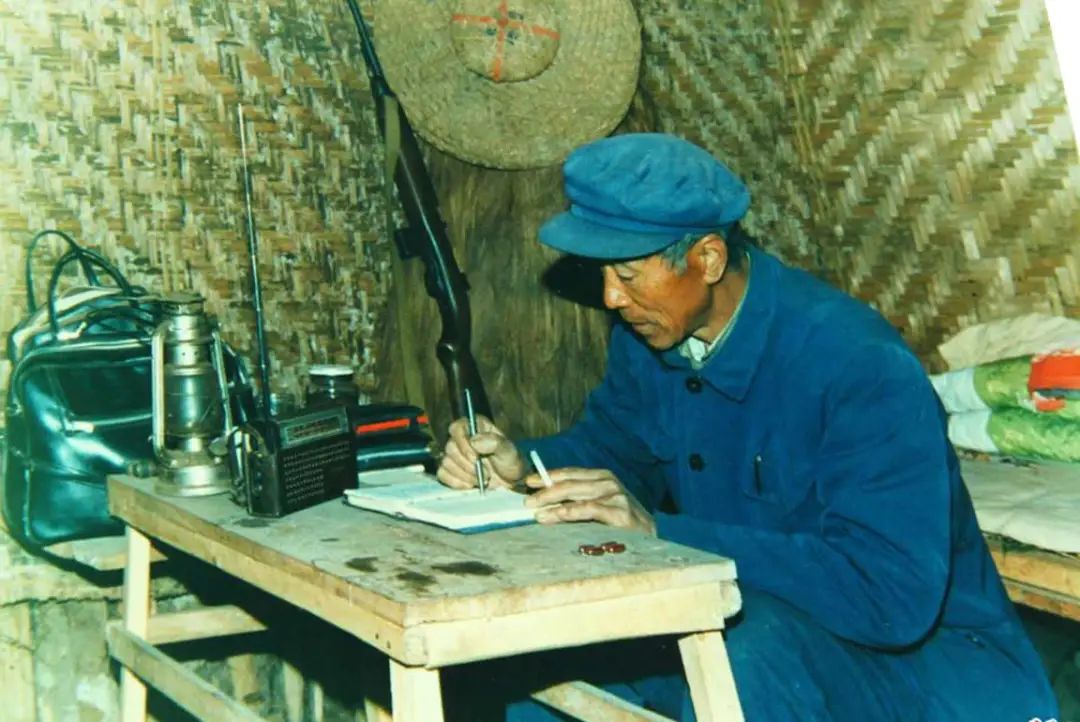

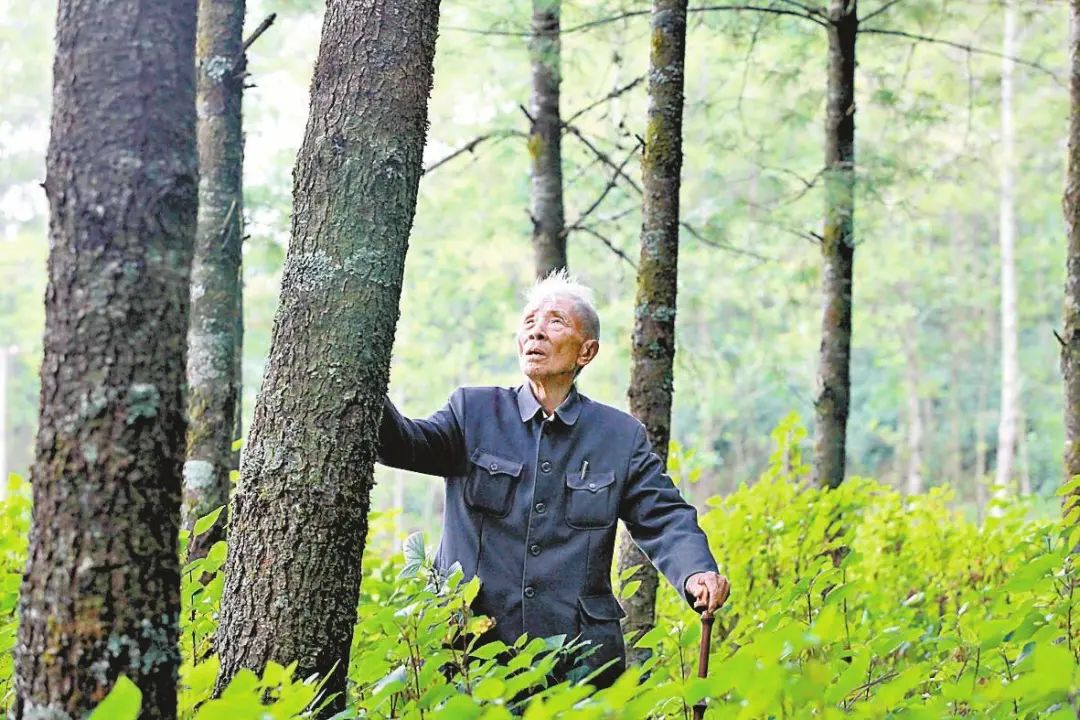

1988年6月,杨善洲从保山地委书记岗位上离休,为实践 “帮家乡办点实事”和“只要生命不结束,服务人民不停止”的诺言,婉拒到昆明安享晚年的邀请,执意回到家乡施甸县大亮山兴办林场,义务植树造林,一干便是20多个春秋。他把建林场与造福群众结合起来,每年无偿为村民提供林柴,为6个自然村修通了公路,为8个自然村架通了生产生活用电,促进了当地群众脱贫致富。他常常替困难群众买粮食、种子、衣被,先后向省外灾区和为地方经济社会发展捐款20多万元。艰苦创业20余年,使7.2万亩昔日山秃水枯的大亮山重披绿装,活立木蓄积量经济价值超过3亿元,同时极大改善了当地的生态环境。

2009年4月,82岁的杨善洲将大亮山林场经营管理权无偿移交给国家,并且谢绝当地政府的奖励。2010年5月,杨善洲把保山市委、市政府为他颁发的20万元特别贡献奖中的10万元捐赠给保山第一中学,另10万元捐赠给大亮山林场。2010年10月10日,杨善洲因病医治无效,在保山市人民医院逝世,享年83岁。

主办单位:天津港保税区文化中心

咨询电话:022-84925899